国語の授業で『千と千尋の神隠し』の分析的読解をやってみようと思い、準備しています。キーワードごとに分析していこうと考えています。まだ構想段階ですがメモ的に書いていきます。

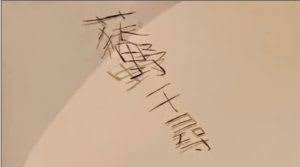

二つ目のキーワードは「名前」。

『千と千尋の神隠し』では、千尋は湯婆婆から「千」という名前を与えられ、本名を隠してしまいます。

日本人が本名を表にしないというのは昔は普通に行われていたことです。例えば『源氏物語』の作者である「紫式部」や、『枕草子』の作者である「清少納言」は本名ではありません。通称です。では本名は? 実はわかっていません。いくつかの説はあるようですが、確証はありません。つまり、本名は隠すのが普通だったのです。

古代の日本では実名をで呼びかけることは親や主君などのみに許され、それ以外の人間が名で呼びかけることは極めて無礼であると考えられていました。これはある人物の本名はその人物の霊的な人格と強く結びついたものであり、その名を口にするとその霊的人格を支配することができると考えられたためのようです。

油屋の主人の湯婆婆は「千尋」を「千」という名に変えてしまいます。これは本当の名前を奪ってしまい、支配しようとしているということかもしれません。しかし見方を変えると本当の名前を守っていることになるのかもしれません。死後の世界で本当の名前を使えば、そのまま死後の世界の住民になってしまうのです。湯婆婆は千尋を守ったのかもしれません。どう考えるべきかは、私には今はまだわかりません。

とは言え、この物語はここから本当の自分の名前を取り戻す冒険になります。千尋はもとの自分の名前を忘れかけます。そんの千尋にハクは、本当の名前を忘れると元の世界に戻れなくなると忠告します。千尋は自分の名前を必死に取り戻します。さらにはハクも自分の名前を取り戻し、本当の自分を取り戻すのです。

本当の自分を取り戻すことによって、千尋は人間の世界へともどることができ物語は終わりを告げます。これは、資本主義文明に侵された現代社会が、本当の人間社会にもどることを意味しているように思えます。