<続き>

京大総合博物館の家形埴輪には、正直多少驚いた。実に多彩な家形埴輪が存在していたのである。

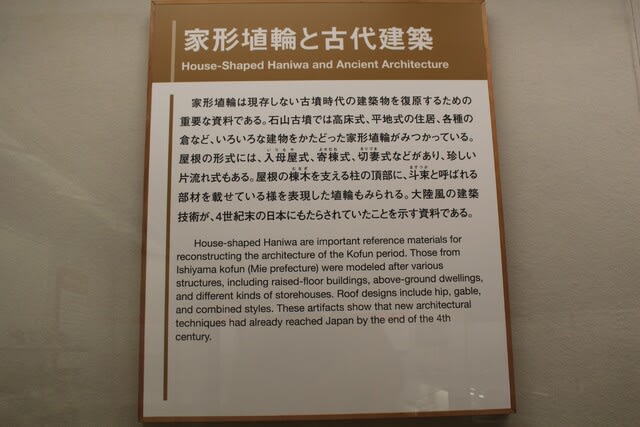

(家形埴輪 入母屋造 三重県伊賀市 石山古墳 4世紀末)

(家形埴輪 寄棟造 三重県伊賀市 石山古墳 4世紀末)

(家形埴輪 切妻造 三重県伊賀市 石山古墳 4世紀末)

(家形埴輪 片流れ 三重県伊賀市 石山古墳 4世紀末)

(家形埴輪 三重県伊賀市 石山古墳 4世紀末)

(囲形埴輪 三重県伊賀市 石山古墳 4世紀末)

古墳時代には竪穴式住居も存在していたが、その建築技術は進歩し、今日の住居に繋がる建物が建築されていた様子が伺われる。

囲型埴輪は何を表すのか、考古学者の間で暫く論争が繰り返されてきたが、近年それに終止符を打つと思われる遺跡が発見された。それが奈良県御所市の南郷大東遺跡である。古墳に葬られた貴人や権力者層の葬送儀礼にまつわる遺物と思われている。これについては、別途詳細に紹介したいと考えている。

<続く>