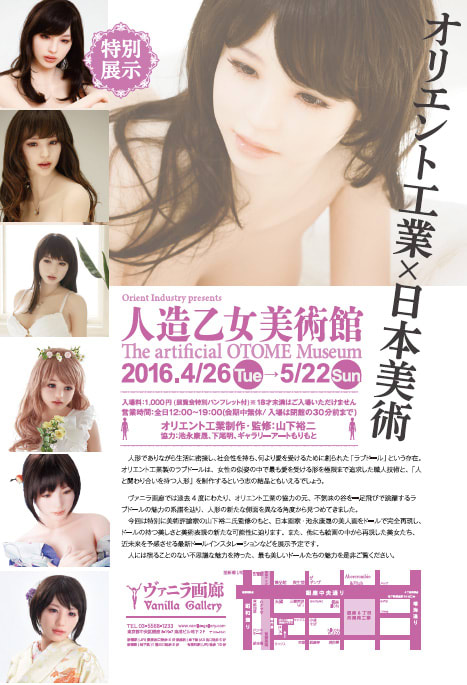

2015年9月19日(土)~12月23日(水)に開催されている「春画展」に行ってきました。

会場は文京区目白台にある「永青文庫」

ホテル椿山荘東京の傍にあります。

春画とは男女の交わりを書いた絵だと認識している方、それだけではないことをこの展覧会で知ってほしいと思います。

日本では春画=いやらしいと思われているので、春画展は開催されていません。

しかし、海外では春画は高く評価され、2013年に大英博物館で開催された春画展は大変好評だったようです。

日本の開催には色々と問題も多く、今回永青文庫での開催となりました。

作品は、海外からの里帰り品ばかりです。

展覧会は前期後期があり、4回の作品の入れ替えがあり、今は最後の入れ替えが終わっています。

春画は江戸時代に流行したものであり、嫁入り道具のひとつにもなっていたといいます。

今回も大名家の巻物の春画の展示がありました。

ただ、武家から庶民にいたるまで愛されていた春画がどう使われていたかは、まだまだ研究の余地があるようです。

性欲を満たす道具であれば、裸の男女の交わりを描くだけでよいのですが、春画には多くのものが描かれています。

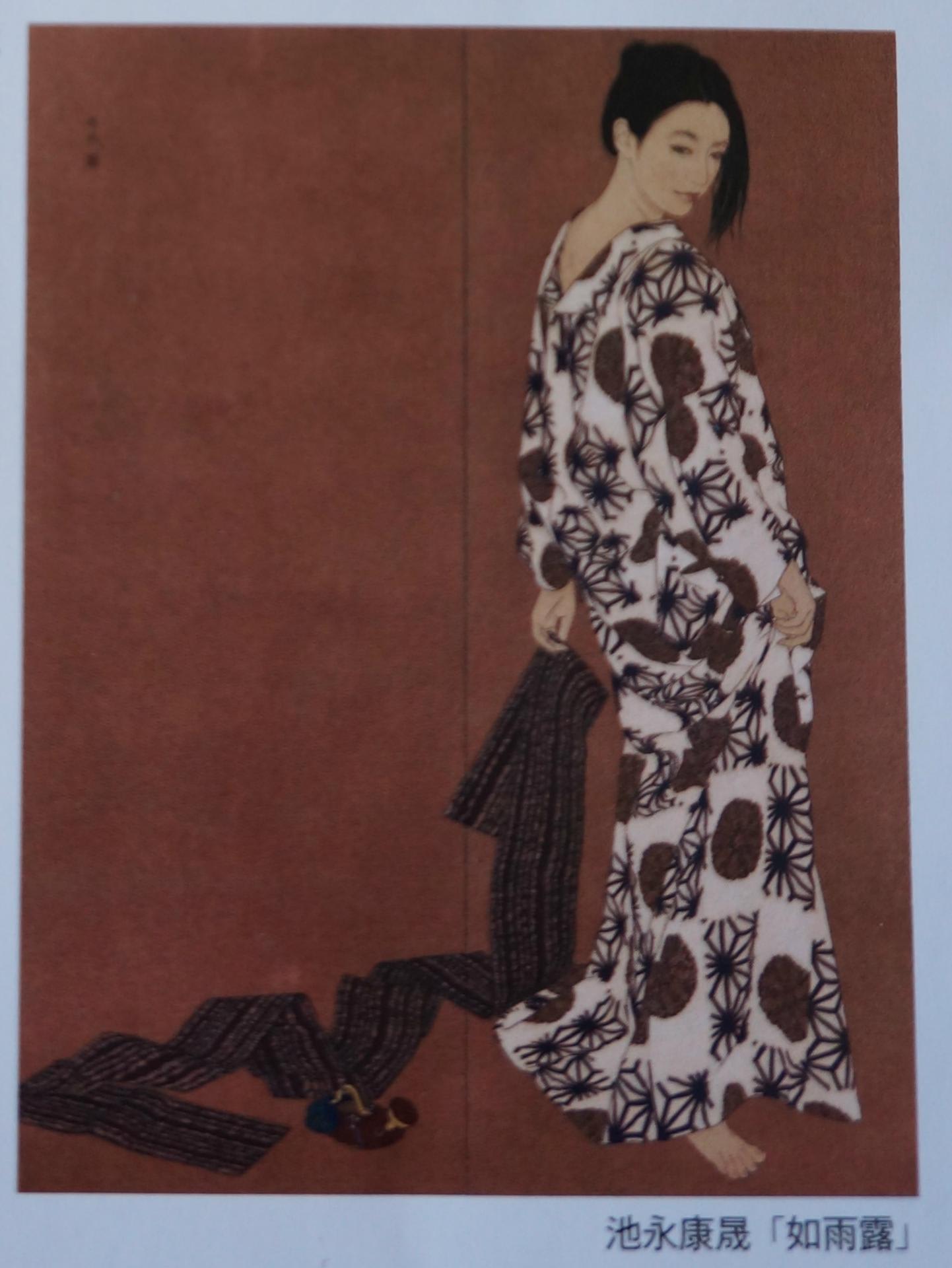

裸の男女というのは珍しく、ほとんどの絵が着物をまとっています。

この着物で年齢や身分がわかります。

また、多くの小道具が書かれており、当時のくらしもわかります。

また、着物や小道具で季節も表現されています。

ある時期になると、春画に文字が入ります。

達筆であるので読めませんが、第2展示室では説明があります。

とても面白い文章となっています。

今回一番驚いたのが、色使いの素晴らしさです。

春画の中には、巻物や掛け軸もあります。

春画を常に床の間に掛けておくことはしていなかったでしょう。

特別なお客様が来た時に、イベントとして巻物を開いたり掛け軸を掛けたり。

大切に扱われていたようで、とても良い状態で残っています。

日本の色使いの美しさも堪能してください。

また、男女の表情も素晴らしいです。

恍惚の表情、愁いのある表情、さすが有名浮世絵師たちの作品です。

今回、私が一番気になった作品は、「華月帖(かげつちょう)」

作者は狩野永岳、円山応震、土佐光文などの1836年の作品。

影絵で描いた春画帖。

影絵のふわっとした感じがエロさを引き出しながら、上品さが出ている感じでした。

さて、作品の素晴らしさのほかにもこんな楽しみもありました。

会場には老若男女いろいろな方が来ています。

春画がどんなものなのか知らずに来ている若い女性もいました。

「え、こんなにグロテスクに書いてあるの」

「何百年たっても、やっていることは同じなのね」

若いカップルは

「絵の中に文字が書かれているのね。歌みたいね」

「あ、昔見ていたエロ本も写真に歌書いてあったりしたよ」

また、ご年配のご夫婦たちは

「あら、ずいぶん詳細に描いているわね」

「おぉ。流れている」

などなど。その会話を聞いているのも面白かったです。

きっと江戸時代もおおらかにこんな話題をしていたのでしょうね。

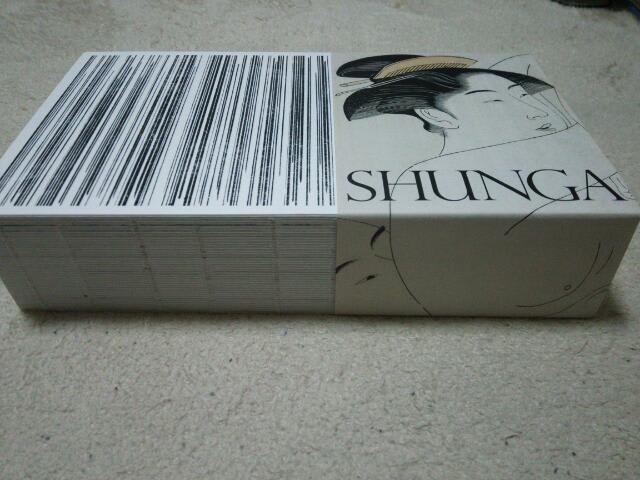

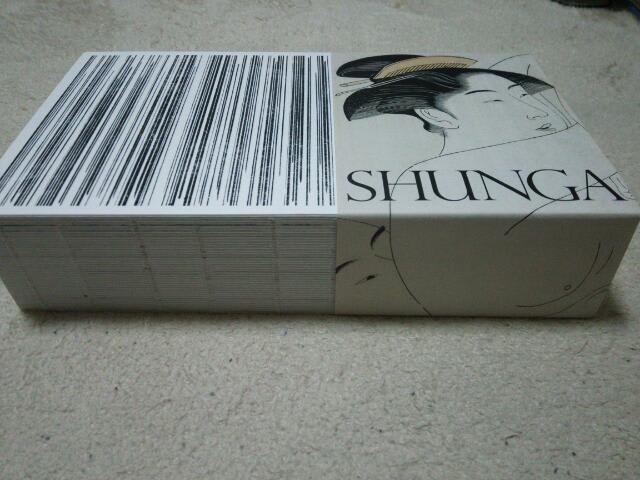

春画展図録は4000円

展示されていた作品と、解説が載っていますが絵が小さいこととやはり本物の色が出ていません。

ポストカードも売られており、多くの方が購入していましたが、どんな時に使うのでしょうか。

世界が認めている日本の文化を知るよい展覧会だと思います。

おすすめします。