山百合の季節です。

あちこちでゴージャスな花が咲いています。

通勤路に齧られたカボチャが落ちていました。

猿でしょうか、齧ったのは?

猿は畑のカボチャを小脇に抱えて逃げていくという話を聞きます。

冬に買った丸太の製材をやっと始めました。

頼んでいる製材所は車で40分ほど走った埼玉県の小鹿野町にあります。

朝早起きして通います。

製材に立ち会い、手伝います。

写真は製材する丸太の一部です。

直径は50cmほど、長さは2m少し。

丸太の木口、切り口です。

左はクリ、右はクルミです。

丸太を買うとき、この木口や皮の様子を観察して検討します。

もっとも、今回の仕入れは提示された丸太の山をまとめ買いなので、

どれがいい、これはいらん、などと選別はしていません。

丸太はすべて福島県の会津地方のもの。

樹種はクリとクルミ。

伐った時期は理想的な秋から冬。

直接仕入れて来た業者さんから聞いたので間違いはありません。

木口を見ても目の詰んだよい木だと思いました。

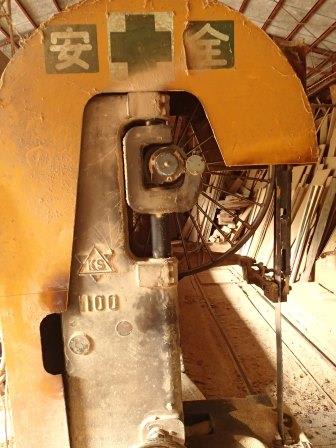

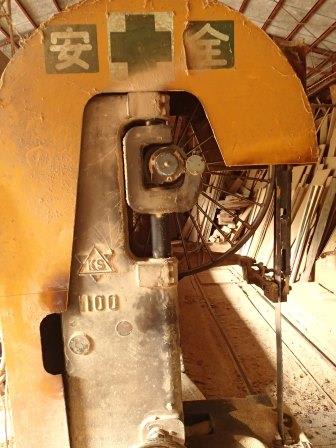

製材機です。

手前に見えるのが台車。

ここに丸太を乗せて鋼鉄の爪で咥え、大きな力強い帯鋸で板にスライスしていきます。

一日目の最高の丸太の製材風景です。

40~50cm幅の板が何枚も取れました。

なにしろ始まると忙しいので、本当は写真を撮る余裕がありません。

製材所の親父さんはもうすぐ80歳になる方ですが、現役です。

長年木を見てきた頼れる人です。

どう据えてどう鋸を入れればもっともよい板を取ることができるのかを瞬時に判断してくれます。

安全も大事です。

強大な力仕事である製材は危険も多いはず。

フォークリフトの操作も神業です。

今回の丸太は伐採して一年半が経っています。

皮に近い「シラタ」はだいぶ傷んできています。

親父さんの製材した感想は

「木もできているし、狂いも少ない。丸太が乾いている。」

もちろん丸太では木は乾きませんが、伐採したてよりも木がおとなしくなっているということでしょうか。

丸一日挽いて鋸刃を交換しなくてすんだことは珍しいようです。

挽いた中で、クリで三本ほど、クルミで一本、素晴らしい丸太があり、よい板が取れました。

満足です。疲れたけど。

一日後、丸太を売ってくれた業者さんが製材した板を工房まで運んでくれました。

まだまだ運びきれません。

製材もまだ三分の一ほどしか済んでいません。

これに桟を入れて干すことを考えると毎度少々憂鬱です。

でもやらないと!

あちこちでゴージャスな花が咲いています。

通勤路に齧られたカボチャが落ちていました。

猿でしょうか、齧ったのは?

猿は畑のカボチャを小脇に抱えて逃げていくという話を聞きます。

冬に買った丸太の製材をやっと始めました。

頼んでいる製材所は車で40分ほど走った埼玉県の小鹿野町にあります。

朝早起きして通います。

製材に立ち会い、手伝います。

写真は製材する丸太の一部です。

直径は50cmほど、長さは2m少し。

丸太の木口、切り口です。

左はクリ、右はクルミです。

丸太を買うとき、この木口や皮の様子を観察して検討します。

もっとも、今回の仕入れは提示された丸太の山をまとめ買いなので、

どれがいい、これはいらん、などと選別はしていません。

丸太はすべて福島県の会津地方のもの。

樹種はクリとクルミ。

伐った時期は理想的な秋から冬。

直接仕入れて来た業者さんから聞いたので間違いはありません。

木口を見ても目の詰んだよい木だと思いました。

製材機です。

手前に見えるのが台車。

ここに丸太を乗せて鋼鉄の爪で咥え、大きな力強い帯鋸で板にスライスしていきます。

一日目の最高の丸太の製材風景です。

40~50cm幅の板が何枚も取れました。

なにしろ始まると忙しいので、本当は写真を撮る余裕がありません。

製材所の親父さんはもうすぐ80歳になる方ですが、現役です。

長年木を見てきた頼れる人です。

どう据えてどう鋸を入れればもっともよい板を取ることができるのかを瞬時に判断してくれます。

安全も大事です。

強大な力仕事である製材は危険も多いはず。

フォークリフトの操作も神業です。

今回の丸太は伐採して一年半が経っています。

皮に近い「シラタ」はだいぶ傷んできています。

親父さんの製材した感想は

「木もできているし、狂いも少ない。丸太が乾いている。」

もちろん丸太では木は乾きませんが、伐採したてよりも木がおとなしくなっているということでしょうか。

丸一日挽いて鋸刃を交換しなくてすんだことは珍しいようです。

挽いた中で、クリで三本ほど、クルミで一本、素晴らしい丸太があり、よい板が取れました。

満足です。疲れたけど。

一日後、丸太を売ってくれた業者さんが製材した板を工房まで運んでくれました。

まだまだ運びきれません。

製材もまだ三分の一ほどしか済んでいません。

これに桟を入れて干すことを考えると毎度少々憂鬱です。

でもやらないと!