GWですが通常業務です。

雨あがりの空はきれいだなあ。

クラシックな箪笥を作っています。

こんな箪笥です。

出来たものの写真を先に載せた方が話が分かりやすと思いまして。

まだ引き出しは出来ていませんけど。

こんな仕口です。

「あられ組み」とかいう名前があったはず。

これは「剣先(けんさき)」という意匠です。

ここから時系列に加工のお話し。

これは「あられ組み」の加工のための墨をする道具です。

T定規に釘を打って、その釘で引っ掻き傷をつけて印をする仕組みです。

作るものに合わせて自分で作ります。

この定規を使って墨をしてオスメスを加工すればぴったりと嵌るものが出来るという道理です。

ご覧のように定規を板に押し付けて印をつけます。

切り取るところのみに「毛引き」をかけます。

毛引きは単なる印ではなく、切れ目を入れてきれいに加工を進める大事な工程です。

間違えて加工しないように鉛筆でも描いておきます。

このような刃物を使い切り込みを入れます。

(これは秘密のノウハウでは?)

加工が済めばこんな感じ。

剣先を作るために、板の前に化粧板を貼ります。

糊で貼り、紐で縛って接着します。

化粧板は板厚より2mmほど広いものを貼り、接着後に鉋をかけて平らにします。

剣先はすべて45度の角度で切って加工します。

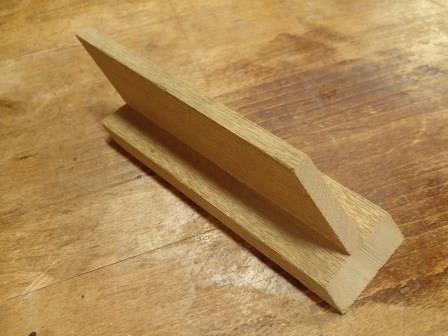

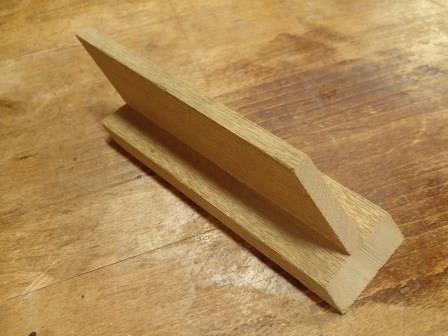

これは45度に切るための定規です。

やはり自分で作ります。

定規を添えて鋸で切り、

貼った化粧板の分だけ鑿で取ります。

仕口の加工が終わったら、ご覧のような鉋を使い、前をわずかに丸くします。

「内丸」という鉋です。

こんな加工にも鉋を使います。

組み立ては一気に!

糊が乾くまでの時間との戦いです。忙しい!!

クランプで締め上げて一晩おきます。

出来上がりは冒頭の写真をも一度ご覧ください。

引き出しの組み立てです。

これも紐を使います。

お客様の希望で、今回の箪笥のつまみのデザインはサクラの花です。

これは試作品。

どのようなバランスにすればサクラらしく見えるか研究中です。

雨あがりの空はきれいだなあ。

クラシックな箪笥を作っています。

こんな箪笥です。

出来たものの写真を先に載せた方が話が分かりやすと思いまして。

まだ引き出しは出来ていませんけど。

こんな仕口です。

「あられ組み」とかいう名前があったはず。

これは「剣先(けんさき)」という意匠です。

ここから時系列に加工のお話し。

これは「あられ組み」の加工のための墨をする道具です。

T定規に釘を打って、その釘で引っ掻き傷をつけて印をする仕組みです。

作るものに合わせて自分で作ります。

この定規を使って墨をしてオスメスを加工すればぴったりと嵌るものが出来るという道理です。

ご覧のように定規を板に押し付けて印をつけます。

切り取るところのみに「毛引き」をかけます。

毛引きは単なる印ではなく、切れ目を入れてきれいに加工を進める大事な工程です。

間違えて加工しないように鉛筆でも描いておきます。

このような刃物を使い切り込みを入れます。

(これは秘密のノウハウでは?)

加工が済めばこんな感じ。

剣先を作るために、板の前に化粧板を貼ります。

糊で貼り、紐で縛って接着します。

化粧板は板厚より2mmほど広いものを貼り、接着後に鉋をかけて平らにします。

剣先はすべて45度の角度で切って加工します。

これは45度に切るための定規です。

やはり自分で作ります。

定規を添えて鋸で切り、

貼った化粧板の分だけ鑿で取ります。

仕口の加工が終わったら、ご覧のような鉋を使い、前をわずかに丸くします。

「内丸」という鉋です。

こんな加工にも鉋を使います。

組み立ては一気に!

糊が乾くまでの時間との戦いです。忙しい!!

クランプで締め上げて一晩おきます。

出来上がりは冒頭の写真をも一度ご覧ください。

引き出しの組み立てです。

これも紐を使います。

お客様の希望で、今回の箪笥のつまみのデザインはサクラの花です。

これは試作品。

どのようなバランスにすればサクラらしく見えるか研究中です。