2006年に出現した超新星“SN 2006gy”は、通常の10倍以上明るく輝いた特異な天体でした。

最新理論によるモデルから分かってきたのは、その正体がこれまで考えられていたような大質量星の特異な爆発ではないこと。

どうやら、白色矮星の爆発であるⅠa型超新星が起源のようです。

通常の超新星より10倍明るい“超高輝度超新星”

2006年にペルセウス座の方向約2億4000万年彼方に超新星“SN 2006gy”が出現します。

この超新星“SN 2006gy”は、通常の超新星の10倍以上明るい“超高輝度超新星”と呼ばれる天体が知られるきっかけになった天体でした。

“SN 2006gy”が明るい理由として、超新星爆発で放出された物質と元の星の周囲にあった物質とがぶつかる衝撃波によって光を放つためだと考えられています。

これまでの研究で行われてきたのは、超新星がかなり暗くなった時点での光を解析し、それまで周りの物質に隠されていて見えなかった星の放出物質の痕跡を調べること。

これによって、“SN 2006gy”の並外れた明るさの理由を探ろうとしてきました。

ただ、広島大学の研究チームが行った解析で得られたのは、“SN 2006gy”の爆発400日後の後期スペクトルは、当時観測的に知られていたどの超新星のスペクトルとも異なり、当時のあらゆる理論予測と一致しないという結果でした。

大量の鉄を放出する超新星

今回の研究では、ドイツ・マックス・プランク天体物理学研究所とスウェーデン・ストックホルム大学、京都大学の研究チームが“SN 2006gy”について再度解析を実施。

以前は正体不明だった放射輝線が、太陽の0.3倍以上の量の中性の鉄の放射に由来する可能性があることを突き止めます。

“SN 2006gy”の正体として、これまで提唱されてきた大質量星の爆発では、一般的には大量の鉄の放射はありません。

一方、白色矮星の爆発であるⅠa型超新星であれば、大量の鉄が放出されるんですねー

Ⅰa型超新星は、白色矮星が伴星から多くの物質を引き込んで、自身の重さを維持できなくなることで生じる爆発現象。

ただ、高速膨張のために放出物質は低密度になり、鉄はほぼすべてイオン化されてしまうことに…

それでは、どうすれば中性の鉄からの放射が強くなるのでしょうか?

鉄が多く存在し、かつ通常の超新星の100倍以上もの密度が必要になる… 研究チームは、この条件に合うシナリオを探すことになります。

星周物質との衝突によって物質は圧縮され高密度になっていた

もし、もともと秒速1万キロほどで膨張していた物質の速度が、星周物質との衝突によって秒速1500キロ程度まで減速されれば、物質の密度が300倍まで圧縮されるはずです。これで必要な条件を満たすことができます。

星周物質とは、星の近傍に存在している物質のこと。

そこで研究チームでは、普通のⅠa型超新星が大量の星周物質に向かって衝突しながら膨張する現象の様子を理論的に調査します。

そして分かったのが、物質が減速し、爆発エネルギーの大部分が放射エネルギーに変換されて200~300日程度にわたり放射されることでした。

これらの性質は、後期スペクトルの性質のみならず、“SN 2006gy”の光度やその進化と見事に一致するもの。

“SN 2006gy”の正体がⅠa型超新星だとすると、これまで提唱されてきた大質量星の爆発というシナリオでは説明できない様々な観測結果を、矛盾なく説明することができます。

そう、今回の研究は、少なくとも一部の“超高輝度超新星”の起源が、Ⅰa型超新星であることを示す成果になるんですねー

“超高輝度超新星”は明るいので遠方宇宙で発生したものでも検出することができます。

なので、遠方宇宙、すなわちはるか過去の宇宙の恒星形成史を解明する手掛かりになると期待されています。

その理解のために重要なのが、どのような星が爆発したのかという情報になり、今回の成果は“超高輝度超新星”を用いた遠方宇宙の探査における基礎構築につながるものです。

さらに、Ⅰa型超新星へと至る元の天体の進化や、連星の衝突・合体現象についても未解明の問題は多く残されています。

こうした研究の進展にもつながればいいですね。

こちらの記事もどうぞ

明るさを保つエネルギーはどこから得ているの? 爆発してから6年もたつのにまだ明るい超新星を発見。

最新理論によるモデルから分かってきたのは、その正体がこれまで考えられていたような大質量星の特異な爆発ではないこと。

どうやら、白色矮星の爆発であるⅠa型超新星が起源のようです。

通常の超新星より10倍明るい“超高輝度超新星”

2006年にペルセウス座の方向約2億4000万年彼方に超新星“SN 2006gy”が出現します。

この超新星“SN 2006gy”は、通常の超新星の10倍以上明るい“超高輝度超新星”と呼ばれる天体が知られるきっかけになった天体でした。

“SN 2006gy”が明るい理由として、超新星爆発で放出された物質と元の星の周囲にあった物質とがぶつかる衝撃波によって光を放つためだと考えられています。

これまでの研究で行われてきたのは、超新星がかなり暗くなった時点での光を解析し、それまで周りの物質に隠されていて見えなかった星の放出物質の痕跡を調べること。

これによって、“SN 2006gy”の並外れた明るさの理由を探ろうとしてきました。

ただ、広島大学の研究チームが行った解析で得られたのは、“SN 2006gy”の爆発400日後の後期スペクトルは、当時観測的に知られていたどの超新星のスペクトルとも異なり、当時のあらゆる理論予測と一致しないという結果でした。

|

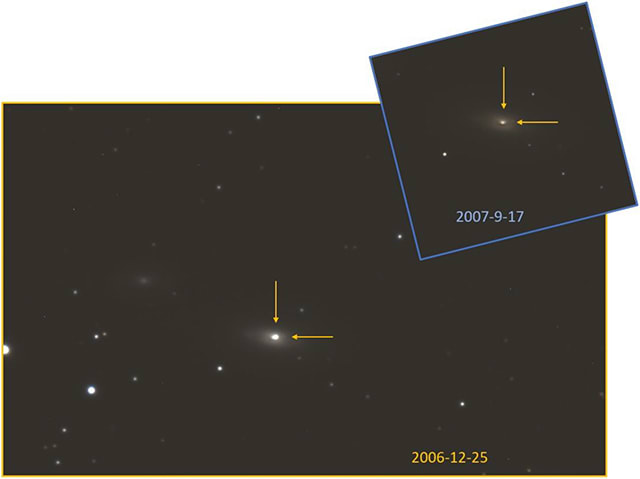

| すばる望遠鏡が撮影した超高輝度超新星“SN 2006gy”。発見から約100日後(最大光度時)の2006年12月25日には超新星が出現した母銀河“NGC 1260”よりも明るく輝いているが、爆発後約400日後の2007年9月17日には非常に暗くなり、銀河そのものの明るさにほぼ埋もれてしまっている。 |

大量の鉄を放出する超新星

今回の研究では、ドイツ・マックス・プランク天体物理学研究所とスウェーデン・ストックホルム大学、京都大学の研究チームが“SN 2006gy”について再度解析を実施。

以前は正体不明だった放射輝線が、太陽の0.3倍以上の量の中性の鉄の放射に由来する可能性があることを突き止めます。

“SN 2006gy”の正体として、これまで提唱されてきた大質量星の爆発では、一般的には大量の鉄の放射はありません。

一方、白色矮星の爆発であるⅠa型超新星であれば、大量の鉄が放出されるんですねー

Ⅰa型超新星は、白色矮星が伴星から多くの物質を引き込んで、自身の重さを維持できなくなることで生じる爆発現象。

ただ、高速膨張のために放出物質は低密度になり、鉄はほぼすべてイオン化されてしまうことに…

それでは、どうすれば中性の鉄からの放射が強くなるのでしょうか?

鉄が多く存在し、かつ通常の超新星の100倍以上もの密度が必要になる… 研究チームは、この条件に合うシナリオを探すことになります。

|

| “SN 2006gy”の爆発から約400日後の後期スペクトル(赤)と、通常のⅠa型超新星の膨張物質のモデルを減速・圧縮したモデルから予想される理論スペクトル(青)。左上の図は、これまで未同定だった放射の波長域を拡大し、中性の鉄からの放射モデルと比較したもの。 |

星周物質との衝突によって物質は圧縮され高密度になっていた

もし、もともと秒速1万キロほどで膨張していた物質の速度が、星周物質との衝突によって秒速1500キロ程度まで減速されれば、物質の密度が300倍まで圧縮されるはずです。これで必要な条件を満たすことができます。

星周物質とは、星の近傍に存在している物質のこと。

そこで研究チームでは、普通のⅠa型超新星が大量の星周物質に向かって衝突しながら膨張する現象の様子を理論的に調査します。

そして分かったのが、物質が減速し、爆発エネルギーの大部分が放射エネルギーに変換されて200~300日程度にわたり放射されることでした。

|

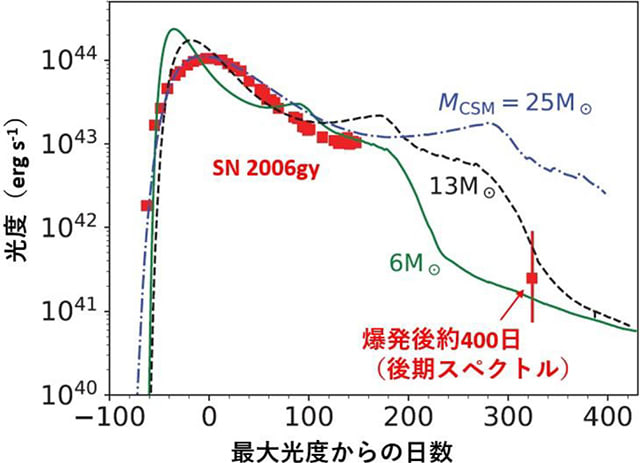

| “SN 2006gy”の光度進化(赤点)と、Ⅰa型超新星の放出物質が星周物質と衝突して減速する際に予測される光度曲線の比較。緑、黒、青の3種類の線は、それぞれ星周物質質量が太陽質量の6倍、13倍、25倍のモデル。太陽の10倍程度の質量の星周物質との衝突により、高度および光度曲線が説明できる。 |

“SN 2006gy”の正体がⅠa型超新星だとすると、これまで提唱されてきた大質量星の爆発というシナリオでは説明できない様々な観測結果を、矛盾なく説明することができます。

そう、今回の研究は、少なくとも一部の“超高輝度超新星”の起源が、Ⅰa型超新星であることを示す成果になるんですねー

|

| “SN 2006gy”のイメージ図。白色矮星と大質量星からなる連星系で、大質量の伴星が進化して膨張し、白色矮星が飲み込まれ共通外層を形成・放出することで高密度の星周物質を形成する。残された伴星コアと白色矮星が衝突・合体して超新星爆発を起こす。 |

なので、遠方宇宙、すなわちはるか過去の宇宙の恒星形成史を解明する手掛かりになると期待されています。

その理解のために重要なのが、どのような星が爆発したのかという情報になり、今回の成果は“超高輝度超新星”を用いた遠方宇宙の探査における基礎構築につながるものです。

さらに、Ⅰa型超新星へと至る元の天体の進化や、連星の衝突・合体現象についても未解明の問題は多く残されています。

こうした研究の進展にもつながればいいですね。

こちらの記事もどうぞ

明るさを保つエネルギーはどこから得ているの? 爆発してから6年もたつのにまだ明るい超新星を発見。