探査機“ジュノー”による観測から、木星の赤道領域の大気を構成する分子の約0.25%が、水であると見積もられました。

過去の探査で示唆されていたのは水が極めて少ないという可能性。

でも、その量は予想以上に多様なようです。

木星大気に含まれる水の量

太陽系の惑星の中で最初に形成されたと考えられている木星には、太陽に取り込まれなかったガスやチリの大半が含まれていると見られています。

そして、木星がどのように作られただけでなく、木星の気象学や内部構造を知る上で、重要な意味を持ってくるものがあります。

それは水の量です。

ただ、大気の奥深くに存在する水の量を正確に観測することは、非常に難しいことになるんですねー

なので、木星大気に含まれる水の量の正確な値は、過去数十年にわたり惑星科学分野における課題の一つになっていました。

1995年12月には、NASAの木星探査機“ガリレオ”がミッションの最後に木星大気へと降下しながら、深さ約120キロ(気圧約22000hPa)の領域で大気に含まれる水の量を計測しています。

このとき明らかになったのは、水の量が予想されていた値の10分の1ほどしかないことでした。

さらに、データから示されたのは、水の量が最も深いところで増加しているらしいこと。

これまで、非常に深いところでは大気は十分に混ざり合っていて、水の量は一定だと理論的に考えられていたので、この増加は驚くべき結果でした。

場所によって水の量は変化する

今回の研究では、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校のチームが、木星大気に含まれる水の量を調査しています。

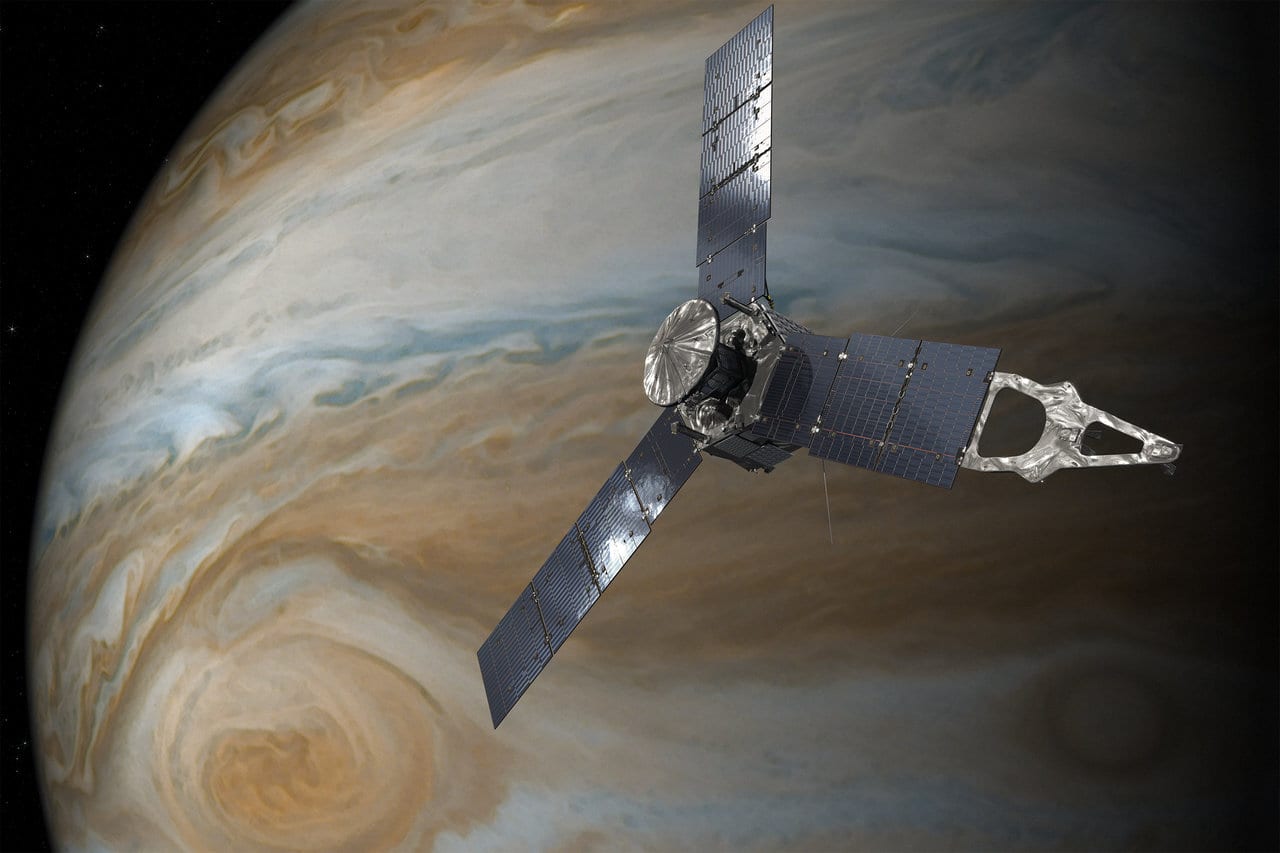

用いられたのは、NASAの木星探査機“ジュノー”による観測データでした。

現在、“ジュノー”は53日周期で木星を周回しながら様々な機器による観測を行っています。

そのうちの1つがマイクロ波計測器“MWR(Microwave Radiometer)”です。

この計測器は6つのアンテナを使って、様々な深さの大気の温度を同時に計測することが可能。

水の量は、その温度データから見積もることができました。

研究チームでは、他の領域よりも大気がよく混ざっていると考えられる赤道領域について、8回の接近探査によって得られた深さ約150キロ(気圧約33000hPa)の場所のデータを分析。

すると、木星大気を構成する分子の約0.25%が水であると見積もられます。

この数値は、太陽の(水素と酸素の量から換算される)水の量の3倍に相当し、“ガリレオ”による結果よりも多いものでした。

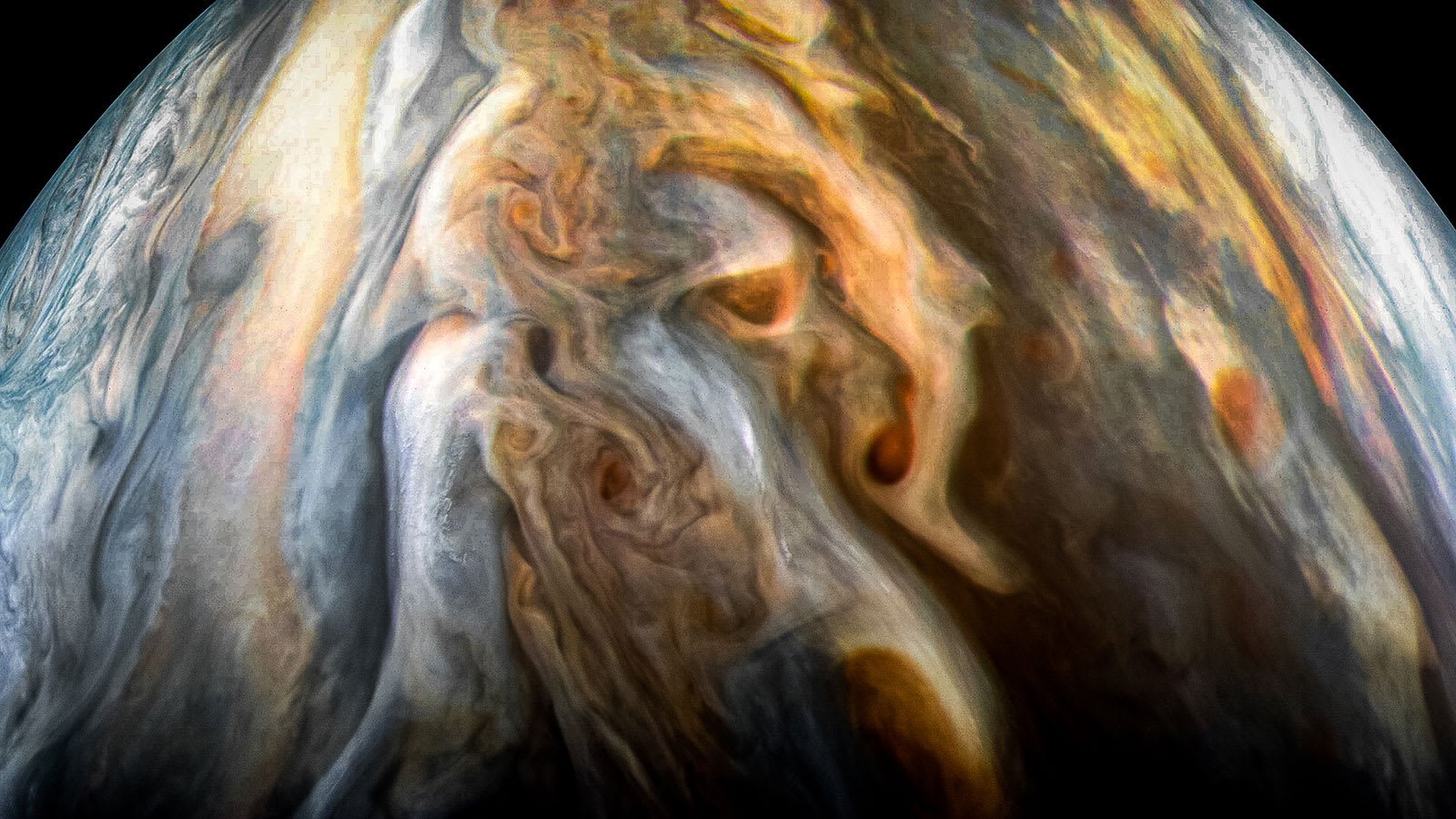

今回の研究により、木星大気に含まれる水の量が非常に多様なことが分かってきました。

でも、深いところでも大気が十分には混ざっていないことを示した“ジュノー”の発見は謎のまま…

研究チームでは、今後も謎の解明に取り組むことになります。

今後、“ジュノー”は木星の北半球を重点的に探査していきます。

緯度や領域によって大気に含まれる水の量がどのように変化するのか?

サイクロンが多くみられる極域のデータから、木星全体の水についてどのような知見が得られるのか?

このような疑問に“ジュノー”による観測データは何を示すことになるのか… 興味は尽きません。

次回、25回目のフライバイは4月10日の予定、“ジュノー”が送ってくるデータが楽しみですね。

こちらの記事もどうぞ

密度の低い巨大な中心核が木星には存在している? それは大規模な正面衝突の痕跡かも…

過去の探査で示唆されていたのは水が極めて少ないという可能性。

でも、その量は予想以上に多様なようです。

|

木星大気に含まれる水の量

太陽系の惑星の中で最初に形成されたと考えられている木星には、太陽に取り込まれなかったガスやチリの大半が含まれていると見られています。

そして、木星がどのように作られただけでなく、木星の気象学や内部構造を知る上で、重要な意味を持ってくるものがあります。

それは水の量です。

ただ、大気の奥深くに存在する水の量を正確に観測することは、非常に難しいことになるんですねー

なので、木星大気に含まれる水の量の正確な値は、過去数十年にわたり惑星科学分野における課題の一つになっていました。

1995年12月には、NASAの木星探査機“ガリレオ”がミッションの最後に木星大気へと降下しながら、深さ約120キロ(気圧約22000hPa)の領域で大気に含まれる水の量を計測しています。

このとき明らかになったのは、水の量が予想されていた値の10分の1ほどしかないことでした。

さらに、データから示されたのは、水の量が最も深いところで増加しているらしいこと。

これまで、非常に深いところでは大気は十分に混ざり合っていて、水の量は一定だと理論的に考えられていたので、この増加は驚くべき結果でした。

場所によって水の量は変化する

今回の研究では、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校のチームが、木星大気に含まれる水の量を調査しています。

用いられたのは、NASAの木星探査機“ジュノー”による観測データでした。

現在、“ジュノー”は53日周期で木星を周回しながら様々な機器による観測を行っています。

そのうちの1つがマイクロ波計測器“MWR(Microwave Radiometer)”です。

この計測器は6つのアンテナを使って、様々な深さの大気の温度を同時に計測することが可能。

水の量は、その温度データから見積もることができました。

|

| マイクロ波計測器“MWR”は厚い白い雲を見通して、様々な深さの大気の温度を同時に計測。その温度データから水の量を見積もることがでる。 |

すると、木星大気を構成する分子の約0.25%が水であると見積もられます。

この数値は、太陽の(水素と酸素の量から換算される)水の量の3倍に相当し、“ガリレオ”による結果よりも多いものでした。

今回の研究により、木星大気に含まれる水の量が非常に多様なことが分かってきました。

でも、深いところでも大気が十分には混ざっていないことを示した“ジュノー”の発見は謎のまま…

研究チームでは、今後も謎の解明に取り組むことになります。

今後、“ジュノー”は木星の北半球を重点的に探査していきます。

緯度や領域によって大気に含まれる水の量がどのように変化するのか?

サイクロンが多くみられる極域のデータから、木星全体の水についてどのような知見が得られるのか?

このような疑問に“ジュノー”による観測データは何を示すことになるのか… 興味は尽きません。

次回、25回目のフライバイは4月10日の予定、“ジュノー”が送ってくるデータが楽しみですね。

こちらの記事もどうぞ

密度の低い巨大な中心核が木星には存在している? それは大規模な正面衝突の痕跡かも…

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます