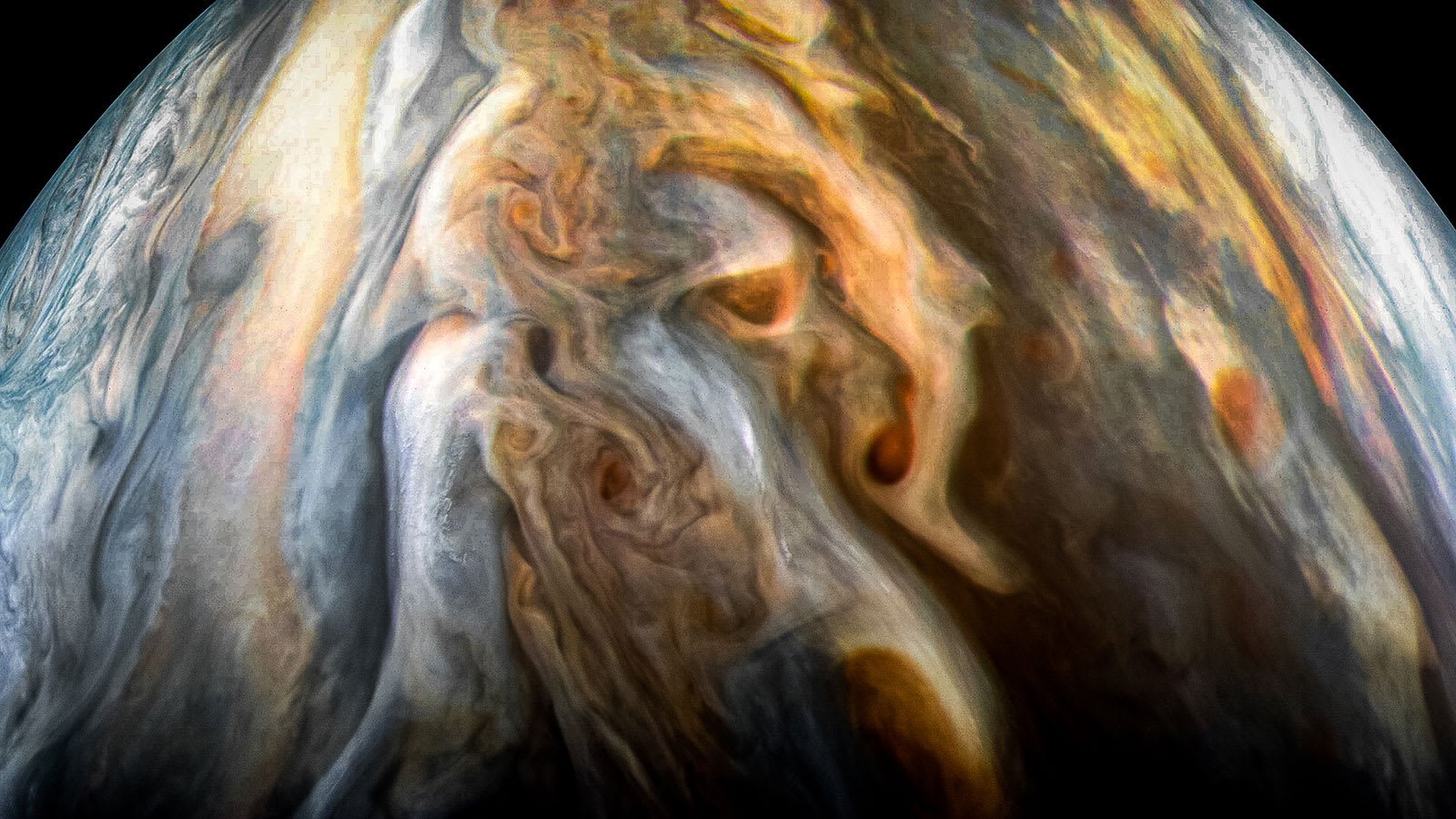

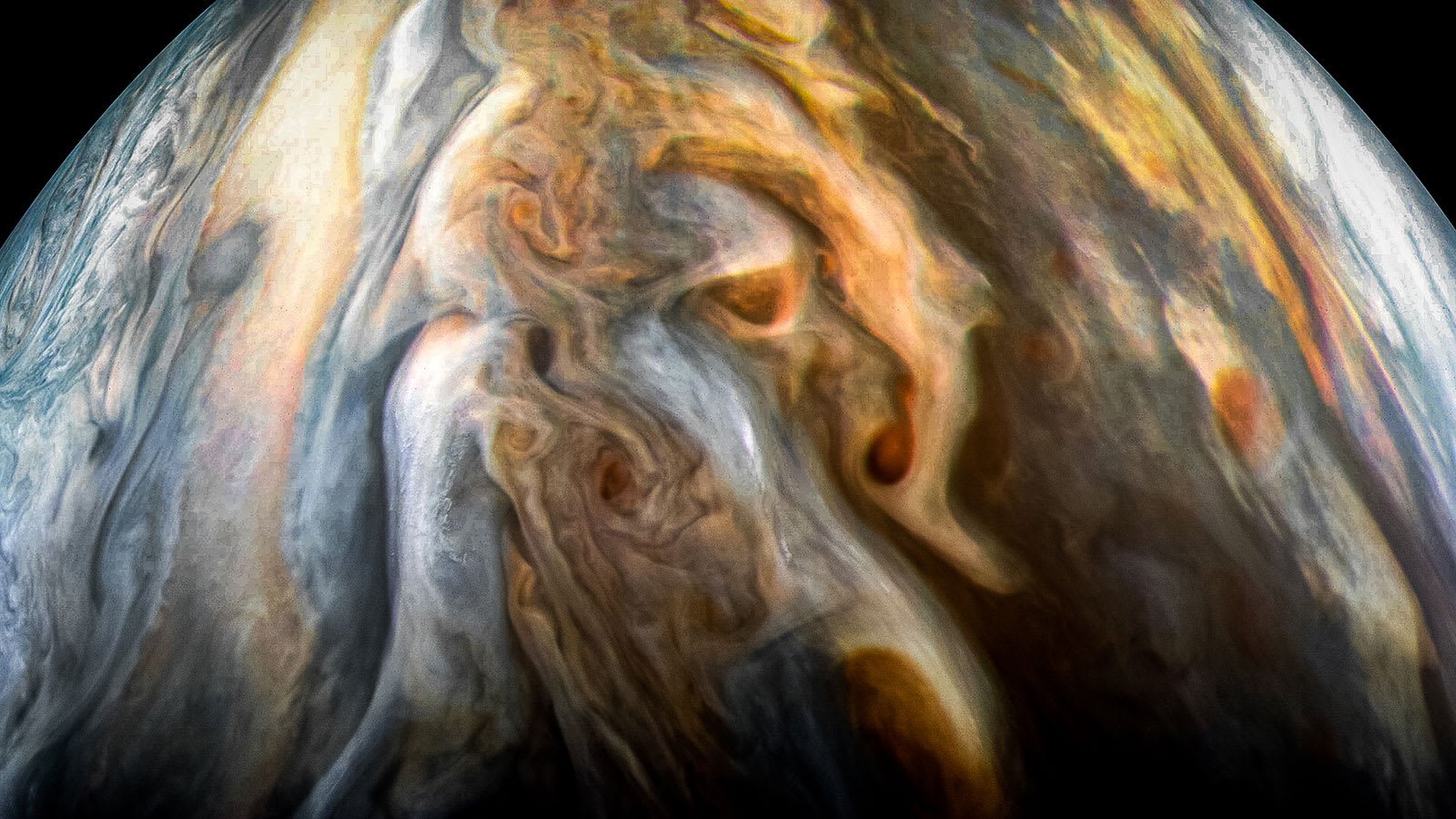

未だに謎が多い、木星の縞模様や目玉のような大赤班。

この特徴的な模様を作り出す木星の大気構造について、長年の謎が解き明かされたんですねー

研究では、ハッブル宇宙望遠鏡や地上のジェミニ天文台、そして木星を間近で観測する探査機“ジュノー”による多波長の同時観測データが使われたようです。

太陽系最強の嵐

ガリレオが人類で初めて望遠鏡で木星を観測してから400年以上…

太陽系最大のこの惑星については、天文学者からアマチュア天文ファンが、地上の天体望遠鏡から宇宙望遠鏡、探査機を用いて数多くの観測研究を行ってきました。

でも、木星の縞模様や目玉のような大赤班といった、特徴的な模様を作り出す大気については未だに謎が多いんですねー

今回、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校の研究チームが調べたのは、地球から約8億キロ離れた木星で発生している太陽系最強の嵐。

研究では、ハッブル宇宙望遠鏡と地上のジェミニ天文台が複数の波長で観測した結果と、NASAの探査機“ジュノー”が木星周回軌道上から取得したデータを組み合わせています。

地球のものと比べてはるかに長続きし、規模も大きいの木星の嵐。

発達した雲の高さは70キロと地球の積乱雲の5倍以上にもなり、稲妻のエネルギーは地球で発生する最強の雷と比べると3倍に達します。

53日周期の楕円軌道を描いて木星を周回する“ジュノー”は、木星に接近するたびに雲へ迫り、稲妻によって発生する電波を観測。

“ジュノー”に搭載されているマイクロ波放射計は、木星の厚い雲の層を突き抜ける高周波の電波を検出して、大気の奥深くまで探ることができます。

これにより、稲光そのものが見えなくても、雷が発生した位置を記録することができました。

同時に、ハッブル宇宙望遠鏡とジェミニ天文台は、遠くから木星の大気の姿を高解像度で撮影していました。

この撮影により、雲がどれくらい厚いのか、そしてどれだけ深いところからの信号を観測しているのかが分かっています。

稲妻の発生に関連した3つの構造

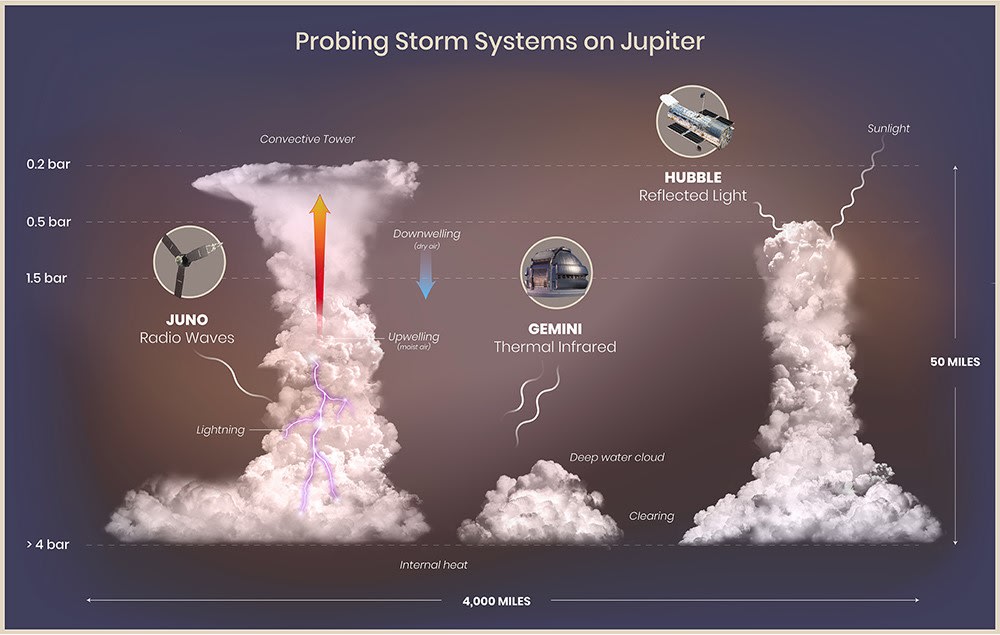

研究では、雲の3次元マップを作るため、“ジュノー”が検出した稲妻マップを、ハッブル宇宙望遠鏡による可視光線画像とジェミニ天文台による熱赤外線画像に重ね合わせています。

すると、稲妻の発生と関連のある下記の3つの異なる構造が明らかになります。

1つ目は、低層にある水と氷の雲(下図:中央に描かれた低い雲)。

2つ目は、湿った空気が上昇することで形成される、木星の積乱雲とでも言うべき対流雲(下図:左側に描かれた高い雲)。

3つ目は、対流雲の外で乾燥した空気が下降することで形成されると思われる晴天域(下図:中央の水の雲と右側の積乱雲との間)。

ハッブル宇宙望遠鏡のデータが示していたのは、対流雲の高さと水の雲が存在する領域の深さ。

一方、ジェミニ天文台のデータから明らかになったのは、下層の水の雲が姿をのぞかせる高層雲の切れ目でした。

これらのことから明らかになってきたのは、水蒸気の対流と雷の関係。

そう、木星の大気中に含まれる水の量を見積もるための新たな手段が得られたことになるんですねー

水に関する情報は、木星をはじめとしたガス惑星や氷惑星がどのように形成されたのか?

さらに、太陽系そのものがどのように作られたかを理解する上で重要なことになります。

大赤班の中に現れる黒い構造の正体

“ジュノー”や過去の探査機によって、大赤班の中に現れては消え、形を変えていく黒い色の構造が見つかっています。

その正体は高層の黒い色をした雲なのか、それとも高層の雲に裂け目ができて黒い低層が見えているものなのでしょうか?

残念ながら個々の観測からは、はっきりとしたことは分かっていませんでした。

それが、今回の“ジュノー”による観測中に、ハッブル宇宙望遠鏡とジェミニ天文台がいつも以上に頻繁に木星を観測したことで、こうした構造の研究が可能になったんですねー

研究では、ハッブル宇宙望遠鏡による可視光線画像とジェミニ天文台による熱赤外線画像を比較。

すると、可視光線では暗かった部分が、赤外線ではとても明るく見えていることに気付きます。

そして、分かってきたのが、この構造が雲の層にできた穴だということ。

雲のない領域(穴)から、木星内部の熱が赤外線の形で放射されていたんですねー

ジェミニ天文台によってとらえられた画像では、その熱が明るく見えたということです。

木星のガス層を探索してその組成や磁場などを観測し、木星誕生の謎に迫るのが“ジュノー”の目的。

木星上で数千年にわたって吹き荒れている巨大な渦“大赤班”についても、解明が期待されています。

過去にどの探査機も投入されたことのない軌道から、巨大ガス惑星を近い位置で観測する“ジュノー”。

ハッブル宇宙望遠鏡などの天文衛星や地上の天文台との連携した観測により、これからも木星の新た姿を見せてくれそうですね。

こちらの記事もどうぞ

大気が十分に混ざっていないから? 木星探査機“ジュノー”が明らかにする大気の深さによって変化する水の量

この特徴的な模様を作り出す木星の大気構造について、長年の謎が解き明かされたんですねー

研究では、ハッブル宇宙望遠鏡や地上のジェミニ天文台、そして木星を間近で観測する探査機“ジュノー”による多波長の同時観測データが使われたようです。

太陽系最強の嵐

ガリレオが人類で初めて望遠鏡で木星を観測してから400年以上…

太陽系最大のこの惑星については、天文学者からアマチュア天文ファンが、地上の天体望遠鏡から宇宙望遠鏡、探査機を用いて数多くの観測研究を行ってきました。

でも、木星の縞模様や目玉のような大赤班といった、特徴的な模様を作り出す大気については未だに謎が多いんですねー

今回、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校の研究チームが調べたのは、地球から約8億キロ離れた木星で発生している太陽系最強の嵐。

研究では、ハッブル宇宙望遠鏡と地上のジェミニ天文台が複数の波長で観測した結果と、NASAの探査機“ジュノー”が木星周回軌道上から取得したデータを組み合わせています。

地球のものと比べてはるかに長続きし、規模も大きいの木星の嵐。

発達した雲の高さは70キロと地球の積乱雲の5倍以上にもなり、稲妻のエネルギーは地球で発生する最強の雷と比べると3倍に達します。

53日周期の楕円軌道を描いて木星を周回する“ジュノー”は、木星に接近するたびに雲へ迫り、稲妻によって発生する電波を観測。

“ジュノー”に搭載されているマイクロ波放射計は、木星の厚い雲の層を突き抜ける高周波の電波を検出して、大気の奥深くまで探ることができます。

これにより、稲光そのものが見えなくても、雷が発生した位置を記録することができました。

同時に、ハッブル宇宙望遠鏡とジェミニ天文台は、遠くから木星の大気の姿を高解像度で撮影していました。

この撮影により、雲がどれくらい厚いのか、そしてどれだけ深いところからの信号を観測しているのかが分かっています。

稲妻の発生に関連した3つの構造

研究では、雲の3次元マップを作るため、“ジュノー”が検出した稲妻マップを、ハッブル宇宙望遠鏡による可視光線画像とジェミニ天文台による熱赤外線画像に重ね合わせています。

すると、稲妻の発生と関連のある下記の3つの異なる構造が明らかになります。

1つ目は、低層にある水と氷の雲(下図:中央に描かれた低い雲)。

2つ目は、湿った空気が上昇することで形成される、木星の積乱雲とでも言うべき対流雲(下図:左側に描かれた高い雲)。

3つ目は、対流雲の外で乾燥した空気が下降することで形成されると思われる晴天域(下図:中央の水の雲と右側の積乱雲との間)。

|

| 稲妻(紫色)と関わりの深い、木星の対流雲(本質的には積乱雲)、水の雲や晴天域を示したイラスト。(Credit: NASA, ESA, M.H. Wong (UC Berkeley), and A. James and M.W. Carruthers (STScI)) |

一方、ジェミニ天文台のデータから明らかになったのは、下層の水の雲が姿をのぞかせる高層雲の切れ目でした。

これらのことから明らかになってきたのは、水蒸気の対流と雷の関係。

そう、木星の大気中に含まれる水の量を見積もるための新たな手段が得られたことになるんですねー

水に関する情報は、木星をはじめとしたガス惑星や氷惑星がどのように形成されたのか?

さらに、太陽系そのものがどのように作られたかを理解する上で重要なことになります。

大赤班の中に現れる黒い構造の正体

“ジュノー”や過去の探査機によって、大赤班の中に現れては消え、形を変えていく黒い色の構造が見つかっています。

その正体は高層の黒い色をした雲なのか、それとも高層の雲に裂け目ができて黒い低層が見えているものなのでしょうか?

残念ながら個々の観測からは、はっきりとしたことは分かっていませんでした。

それが、今回の“ジュノー”による観測中に、ハッブル宇宙望遠鏡とジェミニ天文台がいつも以上に頻繁に木星を観測したことで、こうした構造の研究が可能になったんですねー

研究では、ハッブル宇宙望遠鏡による可視光線画像とジェミニ天文台による熱赤外線画像を比較。

すると、可視光線では暗かった部分が、赤外線ではとても明るく見えていることに気付きます。

そして、分かってきたのが、この構造が雲の層にできた穴だということ。

雲のない領域(穴)から、木星内部の熱が赤外線の形で放射されていたんですねー

ジェミニ天文台によってとらえられた画像では、その熱が明るく見えたということです。

木星のガス層を探索してその組成や磁場などを観測し、木星誕生の謎に迫るのが“ジュノー”の目的。

木星上で数千年にわたって吹き荒れている巨大な渦“大赤班”についても、解明が期待されています。

過去にどの探査機も投入されたことのない軌道から、巨大ガス惑星を近い位置で観測する“ジュノー”。

ハッブル宇宙望遠鏡などの天文衛星や地上の天文台との連携した観測により、これからも木星の新た姿を見せてくれそうですね。

こちらの記事もどうぞ

大気が十分に混ざっていないから? 木星探査機“ジュノー”が明らかにする大気の深さによって変化する水の量

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます