今回の研究で取り上げているのは、きわめて強力な磁場を持つ中性子星の一種“マグネター”。

将来、このマグネターになる可能性がある恒星を発見したとする研究成果が発表されました。

多くが超高速で自転していて、地球から観測すると非常に短い周期で明滅する規則的な信号がとらえられるので、パルサーとも呼ばれています。

その中性子星の中でも特に強力な磁場を持つものが“マグネター”(※2)と呼ばれています。

電磁波のエネルギーの違いは、マグネターの周辺で起こっている活動の違いによるものとみられています。

(以下、この単一の恒星を“HD 45166”と表記する。)

アメリカ科学財団(NSF)の国立光学・赤外天文学研究所(NOIRLab)やヨーロッパ南天天文台(ESO)によると、“HD 45166”はウォルフ・ライエ星(※3)としての特徴をいくつか有しているものの、そのスペクトル(電磁波の波長ごとの強さ)には独特の特徴があり、ヘリウムが豊富で太陽の数倍重いこと以上の性質は、これまで分かっていませんでした。

研究チームは、アメリカ・ハワイ州マウナケア山に設置された天文台“カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡(Canada-France-Hawaii Telescope:CFHT)”の分光偏光計“ESPaDOnS”による観測を2022年2月に実施。

さらに、ラ・シヤ天文台のMPG/ESO 2.2メートル望遠鏡の分光計“FEROS”で、これまでに取得されていた観測データも用いて分析を行っています。

その結果判明したのは、“HD 45166”の質量がこれまでの推定よりも軽く(太陽の約2倍)、磁場の強さは4万3000ガウスに達すること。

ヨーロッパ南天天文台によると、質量がチャンドラセカール限界質量(※4)を上回る星で検出された磁場としては、最も強力な天体になるそうです。

また、研究チームは“HD 45166”の将来も予測しています。

この予測によると、“HD 45166”は今から数百万年後に非常に明るく、でもそれほど激しくはない超新星爆発を起こして恒星としての寿命を終えます。

この時、収縮する“HD 45166”の中心核が星の磁力線をとらえて集中させることで、約100兆ガウスの磁場を持つ中性子星が誕生するとみられています。

つまり、研究チームの計算が正しければ、“HD 45166”はマグネターを生み出す可能性があるというわけです。

今回の成果について研究チームは、ウォルト・ライエ星の一種と言える新たなタイプの天体“Massive Magnetic Helium Star(仮訳:大質量強磁場ヘリウム星)”が発見されたことを示すものとしています。

マグネターは希少でミステリアスな天体です。

今回、後にマグネターになる星を研究チームが見つけたことで、その形成についての理解が深まりました。

未解明の部分も多いマグネターの性質を理解する上で重要な成果と言えますね。

こちらの記事もどうぞ

将来、このマグネターになる可能性がある恒星を発見したとする研究成果が発表されました。

この研究は、アムステル大学の天文学者Tomer Shenarさんを中心とする研究チームが進めています。

|

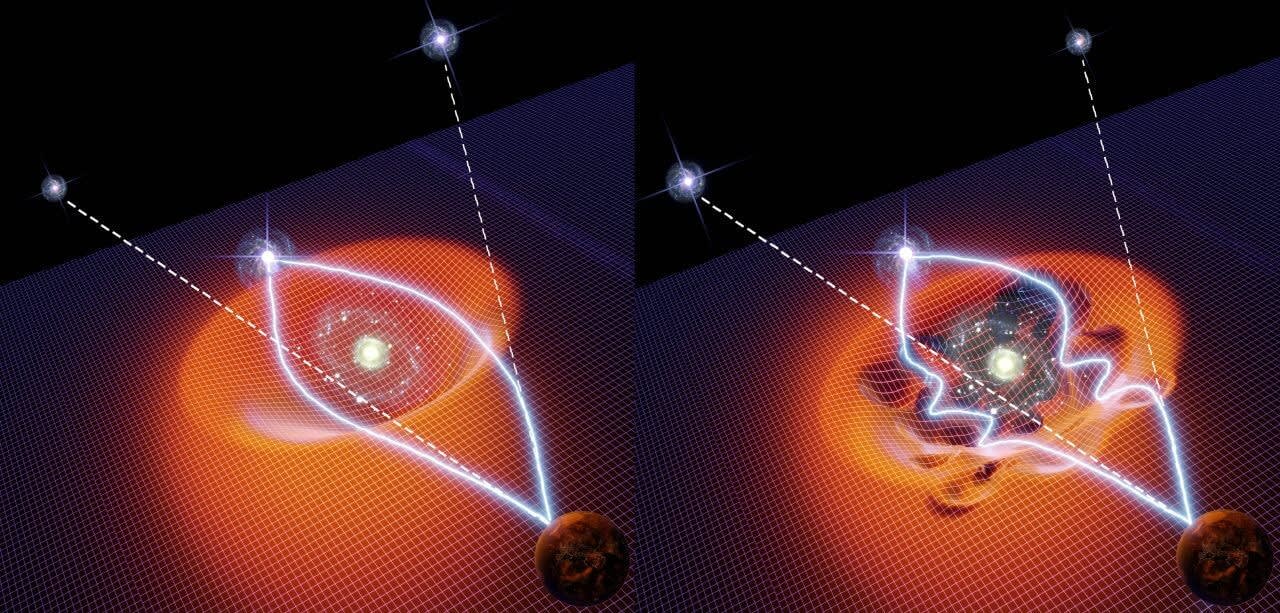

| 将来マグネターになる可能性が指摘された恒星“HD 45166”のイメージ図。“HD 45166”は実際には連星で、左の背景には伴星が小さく描かれている。(Credit: ESO/L. Calçada) |

中性子星の中でも特に強力な磁場を持つ天体“マグネター”

太陽よりも数十倍重い星が一生の最期を迎えると超新星爆発を起こし、その爆発の中心部には極めて高密度な天体“中性子星”(※1)が形成されることがあります。※1.中性子星は、太陽の10~30倍程度の恒星が、一生の最期に大爆発した後に残される宇宙で最も高密度な天体。主に中性子からなる天体で、ブラックホールと異なり半径10キロ程度の表面が存在し、そこに地球の約50万倍の質量が詰まっていている。一般に強い磁場を持つものが多い。

中性子星は、密度が地球の数100兆倍、磁場が地球の約1兆倍もある天体。多くが超高速で自転していて、地球から観測すると非常に短い周期で明滅する規則的な信号がとらえられるので、パルサーとも呼ばれています。

その中性子星の中でも特に強力な磁場を持つものが“マグネター”(※2)と呼ばれています。

※2.マグネター(磁石星)は中性子星の一種で、10秒程度の自転周期を持つ、主にX線で輝く天体。

100億テスラ以上の超強磁場を持つと推定されていて、磁気エネルギーを開放することで輝くと考えられている。

マグネターは、強力な磁場が高速の自転によってねじれることで、X線から電波まで幅広い領域の電磁波を放出しているので、宇宙で最も活動的な天体の一つといえます。100億テスラ以上の超強磁場を持つと推定されていて、磁気エネルギーを開放することで輝くと考えられている。

電磁波のエネルギーの違いは、マグネターの周辺で起こっている活動の違いによるものとみられています。

ヘリウムが豊富で太陽の数倍重い恒星

今回、研究チームがマグネターの前駆天体(ある天体や現象の元になる天体)となる可能性を指摘したのは、“いっかくじゅう座”の方向約3000光年彼方に位置する連星“HD 45166”を成す1つの恒星でした。(以下、この単一の恒星を“HD 45166”と表記する。)

アメリカ科学財団(NSF)の国立光学・赤外天文学研究所(NOIRLab)やヨーロッパ南天天文台(ESO)によると、“HD 45166”はウォルフ・ライエ星(※3)としての特徴をいくつか有しているものの、そのスペクトル(電磁波の波長ごとの強さ)には独特の特徴があり、ヘリウムが豊富で太陽の数倍重いこと以上の性質は、これまで分かっていませんでした。

※3.ウォルフ・ライエ星は大質量星が進化した姿で、外層から恒星風として大量の水素を放出して失い、高温の内層がむき出しになっていると考えられている。

過去にヘリウムを豊富に含む同様の恒星を研究したことがあったShenarさんは、“HD 45166”に関する文献に目を通していた時、この星の性質を磁場で説明できるかもしれないことに気づきます。研究チームは、アメリカ・ハワイ州マウナケア山に設置された天文台“カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡(Canada-France-Hawaii Telescope:CFHT)”の分光偏光計“ESPaDOnS”による観測を2022年2月に実施。

さらに、ラ・シヤ天文台のMPG/ESO 2.2メートル望遠鏡の分光計“FEROS”で、これまでに取得されていた観測データも用いて分析を行っています。

その結果判明したのは、“HD 45166”の質量がこれまでの推定よりも軽く(太陽の約2倍)、磁場の強さは4万3000ガウスに達すること。

ヨーロッパ南天天文台によると、質量がチャンドラセカール限界質量(※4)を上回る星で検出された磁場としては、最も強力な天体になるそうです。

※4.大質量星の鉄でできた中心核(コア)や白色矮星の質量が“太陽質量の約1.4倍(チャンドラセカール限界)”を上回ると、自重を支えられなくなって収縮し暴走的な核融合反応が起こって爆発。その後に中性子星やブラックホールが形成されると考えられている。

そこで、研究チームが考えたのは、“HD 45166”は他のヘリウム星(ヘリウムが豊富で水素が乏しい星)とは異なり、単一の大質量星が赤色巨星を経て進化したのではなく、一対の中質量星が合体してできた星ではないかということでした。 |

| 研究成果をもとに描かれた“HD 45166”の将来を示した図。上段:現在の“HD 45166”(左)とその伴星(左)。中段:数百万年後に“HD 45166”は超新星爆発を起こす。下段:“HD 45166”の中心核から約100兆ガウスの磁場を持つマグネターが誕生する。(Credit: NOIRLab/AURA/NSF/P. Marenfeld/M. Zamani) |

この予測によると、“HD 45166”は今から数百万年後に非常に明るく、でもそれほど激しくはない超新星爆発を起こして恒星としての寿命を終えます。

この時、収縮する“HD 45166”の中心核が星の磁力線をとらえて集中させることで、約100兆ガウスの磁場を持つ中性子星が誕生するとみられています。

つまり、研究チームの計算が正しければ、“HD 45166”はマグネターを生み出す可能性があるというわけです。

今回の成果について研究チームは、ウォルト・ライエ星の一種と言える新たなタイプの天体“Massive Magnetic Helium Star(仮訳:大質量強磁場ヘリウム星)”が発見されたことを示すものとしています。

マグネターは希少でミステリアスな天体です。

今回、後にマグネターになる星を研究チームが見つけたことで、その形成についての理解が深まりました。

未解明の部分も多いマグネターの性質を理解する上で重要な成果と言えますね。

こちらの記事もどうぞ