ヨーロッパ宇宙機関の近赤外線宇宙望遠鏡“ユークリッド”が、10月5日にガイド星を再発見し、姿勢制御の問題を解決したことが発表されました。

“ユークリッド”が目指しているのは、正体不明だけど宇宙の組成の95%を占めている暗黒物質(ダークマター)と暗黒エネルギー(ダークエネルギー)の謎の解明。

100億光年先までに存在する数十億の銀河を観測し、その観測データからは正確な3次元地図が作られます。

この地図を手掛かりに、宇宙の構造に大きく影響してきたダークマターやダークエネルギーへの理解を深めていくことになります。

このためには精密な観測が不可欠でした。

L2点は、地球から見て太陽の反対側、約150万キロ離れたところにあり、打ち上げ後の“ユークリッド”は約4週間かけてL2点に移動していました。

“ユークリッド”は、機器をチェックしどのように微調整を行うかを確認するための画像の撮影には成功していました。

ただ、太陽の高活動期に放出される陽子(プロトン)が“ユークリッド”の“ファイン・ガイダンス・センサー(Fine Guidance Sensor)”に衝突。

センサーが誤って、これを実際の星と解釈してしまう問題が発生していました。

この問題により“ユークリッド”は、ガイド星を正確に識別できず… 望遠鏡を正確な位置に固定できなくなってしまいます。

これにより、観測データに“ループ状”の星の軌跡が現れるなど、一部のテスト結果に影響を与えていました。

ヨーロッパ宇宙機関のチームは、この問題を解決するためにソフトウェアパッチを開発し“ユークリッド”に送信。

このパッチは、まず地球上での“ユークリッド”の電子モデルとシミュレーターでテストされ、次に軌道上で10日間テストされていました。

この結果、“ユークリッド”の“ファイン・ガイダンス・センサー”はガイド星を再び識別できるようになり、8月に中断されていた性能検証フェーズが再開されることになります。

このフェーズは11月下旬まで続く予定で、その後に正式な科学観測が開始されます。

“ユークリッド”のミッションは、正体不明だけど宇宙の組成の95%を占めている暗黒物質(ダークマター)と暗黒エネルギー(ダークエネルギー)の謎を解明すること。

“ユークリッド”は、10億年以上にわたる宇宙の歴史を観測し、ダークマターの正確な3次元地図を作成。

この地図を手掛かりに、宇宙の構造に大きく影響してきた暗黒物質や暗黒エネルギーへの理解を深めていくことになります。

こちらの記事もどうぞ

“ユークリッド”が目指しているのは、正体不明だけど宇宙の組成の95%を占めている暗黒物質(ダークマター)と暗黒エネルギー(ダークエネルギー)の謎の解明。

100億光年先までに存在する数十億の銀河を観測し、その観測データからは正確な3次元地図が作られます。

この地図を手掛かりに、宇宙の構造に大きく影響してきたダークマターやダークエネルギーへの理解を深めていくことになります。

このためには精密な観測が不可欠でした。

|

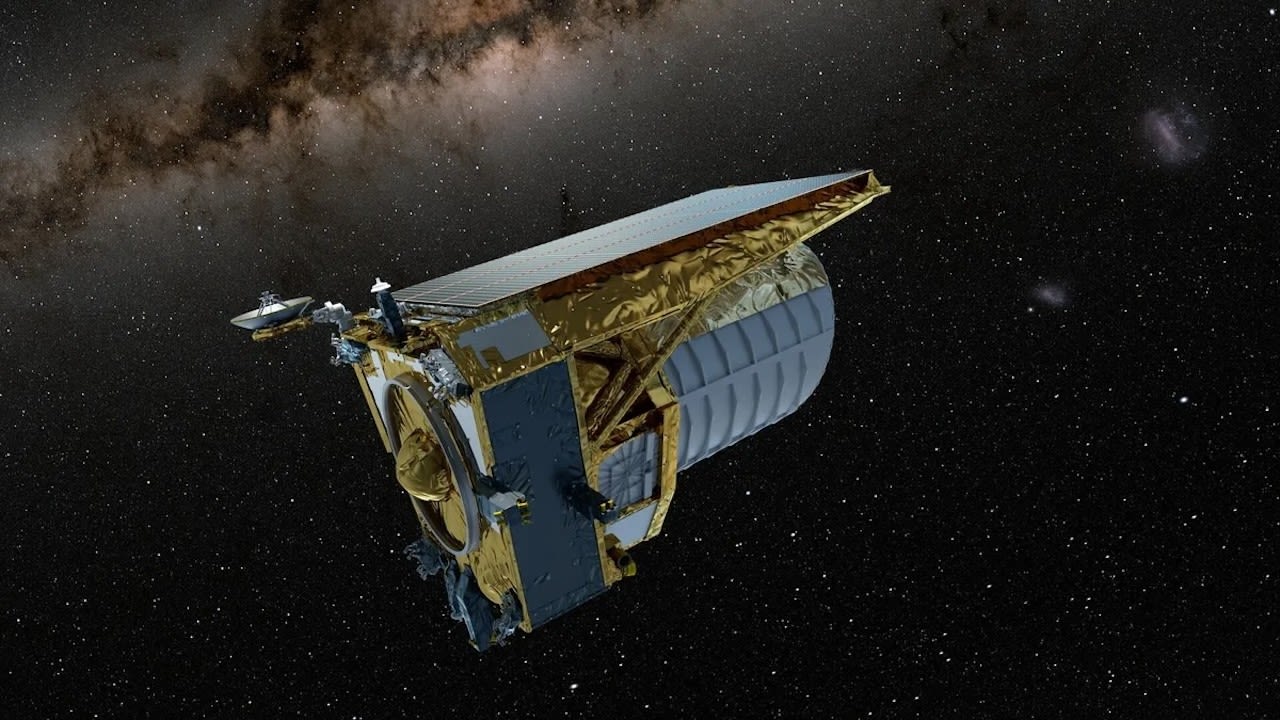

| ヨーロッパ宇宙機関の近赤外線宇宙望遠鏡“ユークリッド”のイメージ図。(Credit: ESA) |

望遠鏡を正確な位置に固定できない問題が発生

2023年7月1日に打ち上げられた“ユークリッド”は、観測場所である太陽-地球系の第2ラグランジュ点(L2)に7月28日に到着。L2点は、地球から見て太陽の反対側、約150万キロ離れたところにあり、打ち上げ後の“ユークリッド”は約4週間かけてL2点に移動していました。

“ユークリッド”は、機器をチェックしどのように微調整を行うかを確認するための画像の撮影には成功していました。

ただ、太陽の高活動期に放出される陽子(プロトン)が“ユークリッド”の“ファイン・ガイダンス・センサー(Fine Guidance Sensor)”に衝突。

センサーが誤って、これを実際の星と解釈してしまう問題が発生していました。

この問題により“ユークリッド”は、ガイド星を正確に識別できず… 望遠鏡を正確な位置に固定できなくなってしまいます。

これにより、観測データに“ループ状”の星の軌跡が現れるなど、一部のテスト結果に影響を与えていました。

ヨーロッパ宇宙機関のチームは、この問題を解決するためにソフトウェアパッチを開発し“ユークリッド”に送信。

このパッチは、まず地球上での“ユークリッド”の電子モデルとシミュレーターでテストされ、次に軌道上で10日間テストされていました。

この結果、“ユークリッド”の“ファイン・ガイダンス・センサー”はガイド星を再び識別できるようになり、8月に中断されていた性能検証フェーズが再開されることになります。

このフェーズは11月下旬まで続く予定で、その後に正式な科学観測が開始されます。

“ユークリッド”のミッションは、正体不明だけど宇宙の組成の95%を占めている暗黒物質(ダークマター)と暗黒エネルギー(ダークエネルギー)の謎を解明すること。

“ユークリッド”は、10億年以上にわたる宇宙の歴史を観測し、ダークマターの正確な3次元地図を作成。

この地図を手掛かりに、宇宙の構造に大きく影響してきた暗黒物質や暗黒エネルギーへの理解を深めていくことになります。

こちらの記事もどうぞ