ワレカラ類を分類的に見ると以下のようになります。

節足動物門/甲殻亜門/軟甲綱/真軟甲亜綱/フクロエビ上目/端脚目/

ワレカラ亜目/ワレカラ下目/ワレカラ科

ふう。。。あんまり亜目とか下目とかってなじみがありませんね。

ワレカラ科は、世界では46属247種類が報告され、

日本では18属87種類が確認されているそうです。

なかでもワレカラ属が最大のグループのようです。

われらが『原色検索 日本海岸動物図鑑Ⅱ』(保育社/西村三郎編著)には、

ワレカラ科の中から「浅海域に比較的多く出現する」以下の3属が掲載されています。

イクビワレカラ属

ヒメワレカラ属

ワレカラ属

イクビワレカラ属は日本2種、ヒメワレカラ属はそもそも1属1種。

ワレカラ属は、やはり最大で日本近海に68種類いるそうです。

本書では、このワレカラ属のうち、浅海域に生息する代表的な17種類が掲載されています。

ただし、研究もあまり進んでいないので今後分類が再検討する必要があるそうです。

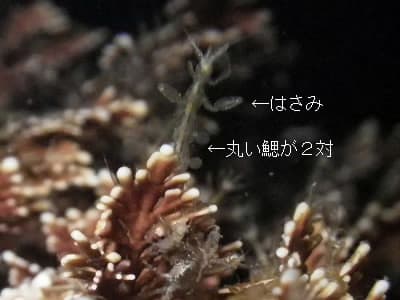

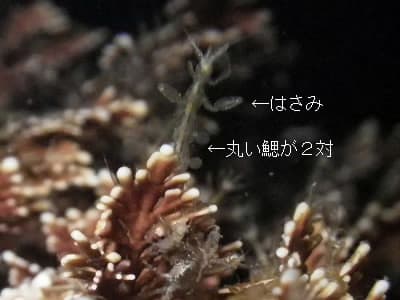

さて、先日の夜のタイドプールにいたワレカラは…。

撮影した写真を子細に観察した結果、おそらくマルエラワレカラだと思います。

漢字で書くと丸鰓割殻。

お腹に付いた鰓が丸いのが特徴。

マルエラワレカラ

Caprella penantis

北海道から九州まで広く分布しており、

今後、数種に分けられる可能性があるとのこと。

本書によると、私たちが観察したのは、内湾に多く、

体節が細い「Sタイプ」と区別されています。

マルエラワレカラSタイプ……。すごいなSタイプ。

ちなみにもうひとつは外洋に面したガラモ場に多く、

体節が頑強な「Rタイプ」だそうです。

頑強って、意外と文語的な表現で分類が語られていますね…。

図を見ると「太い」という感じです。

ふむ。早速海に行ってみましょう。

(つづく)

節足動物門/甲殻亜門/軟甲綱/真軟甲亜綱/フクロエビ上目/端脚目/

ワレカラ亜目/ワレカラ下目/ワレカラ科

ふう。。。あんまり亜目とか下目とかってなじみがありませんね。

ワレカラ科は、世界では46属247種類が報告され、

日本では18属87種類が確認されているそうです。

なかでもワレカラ属が最大のグループのようです。

われらが『原色検索 日本海岸動物図鑑Ⅱ』(保育社/西村三郎編著)には、

ワレカラ科の中から「浅海域に比較的多く出現する」以下の3属が掲載されています。

イクビワレカラ属

ヒメワレカラ属

ワレカラ属

イクビワレカラ属は日本2種、ヒメワレカラ属はそもそも1属1種。

ワレカラ属は、やはり最大で日本近海に68種類いるそうです。

本書では、このワレカラ属のうち、浅海域に生息する代表的な17種類が掲載されています。

ただし、研究もあまり進んでいないので今後分類が再検討する必要があるそうです。

さて、先日の夜のタイドプールにいたワレカラは…。

撮影した写真を子細に観察した結果、おそらくマルエラワレカラだと思います。

漢字で書くと丸鰓割殻。

お腹に付いた鰓が丸いのが特徴。

マルエラワレカラ

Caprella penantis

北海道から九州まで広く分布しており、

今後、数種に分けられる可能性があるとのこと。

本書によると、私たちが観察したのは、内湾に多く、

体節が細い「Sタイプ」と区別されています。

マルエラワレカラSタイプ……。すごいなSタイプ。

ちなみにもうひとつは外洋に面したガラモ場に多く、

体節が頑強な「Rタイプ」だそうです。

頑強って、意外と文語的な表現で分類が語られていますね…。

図を見ると「太い」という感じです。

ふむ。早速海に行ってみましょう。

(つづく)