桐紋

(きりもん)

朝廷から下賜された名紋

五七の桐 中輪に五三の桐 五七の桐に笹

桐車 五三鬼桐

五三の桐 は ≪家紋4≫で呉服屋さんの陰謀かも知れないという

記事を書いたが、桐自体を書いていないようなので補足しておこう。

リンク(主な使用家)

~HP:KAMON WORLD様より~

いつもお世話になりありがとうございます。

皇室の副紋とされる桐紋は格式の高い紋章

後醍醐天皇が足利尊氏に下賜された史実は、

朝廷の御紋章として鎌倉末期に確立していた証拠でもある。

尊氏は、拝領したこの桐紋を、一門の吉良、細川、新田、

今川、山名、一色、斯波、畠山 などの諸氏に分け与えた。

豊臣秀吉も同様に、下賜された桐紋を多くの将士に与え、

いに普及させた。が、菊に継いで最も名誉ある紋章は、

武将の憧れの的であった。地方豪族の中には、いろいろな

理由をでっち上げて、この紋を使った者もあった。

〔『応仁後記 』には大河内備前守が遠江と三河の武士を集め、

菊一揆と称し十六葉の菊を用いたとある。これは皇室から下賜

されたものではなかった。こうした不逞のやからが増え出すと

あわてた皇室では、禁令をただちに発布した。天正十九年、

『多門院日記』 6月7日の記述には 、菊や桐の紋はつけては

いけないと、 奈良じゅうに御触れ書きが出た、とある。〕

これが天正十九年の「菊桐禁止令」である。

ついに秀吉も”禁令”を発して、その無断使用を厳禁した。

*****************************************************

文禄三年(1594年)八月三日

『豊臣氏大老連署掟(おきて)追加』

一、衣裳紋御赦免以外、菊・桐つけるべからず、御服拝領者

においては、その御服所持の間は、これを着るべし、

染替、別の衣裳に御紋を付けるべからずの事、

この掟によると、限られた人々の衣裳の紋所には菊花紋と桐紋を

特に許可され、免許された特殊の人々以外は一切の使用禁止。

特許を蒙った本人のみで、当然、その家族・一族には及ばない。

また免許にも厳しい制約が設けられていて、「御服拝領者」とは

紋付の御服であるから、拝領の一着限りということになる。

免許は生涯着用の資格までには至っていないのである。

この法令は、菊花紋取締りに仮托した豊臣家の太閤桐を擁護

することによる太閤秀吉の権威の確立政策の一環であった。

*****************************************************

豊臣家滅亡後も

桐紋は天下の大紋として栄え、現在でもベスト5 に入る。

また、秀吉の養子となった結城秀康(家康の次男)系の

越前家一門は、姓は松平氏であっても葵を用いず、桐紋を使用し、

”豊臣朝臣(とよとみのあそん)”のシンボルを受け継いでいる。

桐紋は、花の数によって ”五三の桐” ”五七の桐” に分類する。

桐はゴマノハグサ科の落葉高木、スミレ色の花は下むきに咲く。

中国の伝説では、鳳凰の住む聖樹 とされている。

「見る知る楽しむ 家紋の辞典」 真藤 建志郎著より

「見る知る楽しむ 家紋の辞典」 真藤 建志郎著より

2008-07-06 20:40:20 記.

〔 〕内を追記致しました。ーー「家紋総攬図鑑」よりーー

2008-07-26 18:07:00 追記

******** から********までを追記致しました。

「日本紋章総覧」(歴史読本歴史百科シリーズ臨時増刊'74-12)より

椿紋

(つばきもん)

縁起の悪い「椿紋」

ツバキは、春を飾るまことにあでやかな植物。

なので昔からも着物や帯、調度品などに良く見かける

文様であるが、いざ家紋となれば見当たらない。

椿の花は、突然「バッサリ!」と落ちる。

これが、人間の首が落ちるに似て武士には嫌われる。

家紋にも採用されないゆえんなのだそうだ。

ところが、

山脇東洋という幕末の医者がこれを用いている。

この人は、日本で最初に人体解剖をした有名な人。

今の京都市中京区六角大宮西の六角獄舎で、

14人(男10人、女4人)の首の無い刑死体を腑わけした。

宝暦4年(1754)、彼が五十歳の時であるが、

西洋人の解剖図によく一致しているので、深く感動した。

五年後にあらわした『蔵志』には、その感想が載っている。

昭和45年発行 歴史読本臨時増刊

歴史百科シリーズ『日本紋章総覧』

「家紋採集の旅」 丹羽基二:記 (特別読み物)

~~~ より以下引用 ~~~

山脇家は代々医者であるが、家紋は千葉椿(八重椿)紋である。

ところが、この千葉椿の実形が未だにわからない。いわば幻の

紋だ。ところがあるとき、教え子の結婚式で、一席をやって着席

すると、隣席の山脇さんという人が、心安く話しかけてきた。

いろいろ伺ってみると、この人が山脇東洋の末孫。

いま、芸大の教授をしていらっしゃる山脇洋二先生だ。

「お宅の千葉椿紋は、カタチがわかりますか。」

「確か、古いつづらか何かあったはず。探してみましょう。」

ということで、頂いたのが下図の「千葉椿」。

千葉椿紋

花弁を見ると十四枚、首を切られた十四人の数と同じ。

この十四人の戒名の刻まれた墓は今、京都の誓願寺に

あるが、その一つに「利剣夢覚信士」とある。首を切られた

人たちが自分の迷いを覚ましてくれたという意味か。

千葉椿は、

東洋の人体解剖を記念した創作紋ではなかろうか。

~~~引用終わり~~~

椿紋で検索すると、

【椿紋の由来水天宮】と出てきた。

第八十代天皇の高倉天皇と建礼門院の皇子として、

治承2(1178)年にお生まれになり、生後まもなく立太子となり、

数え三歳にして第八十一代天皇に即位された安徳天皇。

歴史には安徳天皇は、御年わずか五歳の生涯を閉じたと

記述されているが、言い伝えとして、官女の按察使局に

守られて筑後に潜幸されたと久留米に残っているらしい。

その安徳天皇と玉江姫の恋物語の由縁から、

椿の花が神紋になったとされる。

画像は「水天宮」のHPを参考にしてください。→ 「椿紋の由来」

≪なぜ菊紋は天皇紋になったのか?≫

それは不老長寿の薬草として、

中国から伝えられたことによるといえる。

『万葉集』には菊を詠んだ歌が一首もない。

但し百代草(ももよぐさ)として、小輪の花が

歌われているのが野菊とみられている。

もともと日本にも野菊は自生していた。

天皇紋の菊紋は小菊ではなく大輪の菊である。

日本にもたされたのは桓武天皇の時代とされる。

延暦十六年(797)十月の歌会に、

天皇はこの花を諸侯に鑑賞させている。

『日本紀略』(平安末期の史書)

「曲宴。酒を楽しむ。皇帝(桓武天皇のこと)歌っていわく。

『この頃のしぐれの雨に菊の花 散りぞしぬべきあたらその香』」

と記す。

中国から来たこの大輪の菊は、酒に浮かべて飲むと、

不老長寿の薬になると信じられた。

菊は翁草・千代見草・齢草(よわいぐさ)とも呼ばれ、

桓武天皇に始まり、多くの天皇家がこの花を愛した。

翁草(おきなぐさ)は長寿をもたらす花という

「菊慈童(きくじどう)」の伝承が、

中国から美しい大輪の花と共にもたされた。

≪菊慈童伝承≫

甘谷(かんこく)の菊水(咲き競う菊花の露が落ちた水)

を飲んで菊慈童は七百歳までも生きたというもの。

| |

大輪の菊は長生きの妙薬とされ、菊の花を酒に浮かべて

飲む菊花酒は、桓武以降の天皇が好むところとなった。

桓武の子、嵯峨天皇も菊花を仙薬として重視

「神仙の霊薬をめで喜び、俗世間の世情を忘る」

と漢詩にも詠んでいる。

≪最も菊の魅力に取り付かれたのが後鳥羽上皇≫

衣服・牛車・けんのはばき(刀身が抜けないように締める金具)

から懐紙にまで菊の文様を用い、菊帝と呼ばれた。

後鳥羽上皇が「承久の変」(1221)で敗れ、

隠岐にに流され不遇な死を遂げた半世紀後、

後深草、亀山、後宇多の三天皇によって、

菊は天皇紋となったのである。

十六ヵ弁菊花の紋は

不老不死の精神を根本として誕生したのである。

『紫式部日記』

紫式部が九月九日の重陽の節供にちなみ、

自分が仕える中宮の母、つまり藤原の道真の妻である

倫子(りんし)から「菊の綿」をもらったことが出てくる。

≪菊の綿≫

重陽の節供から当日にかけ、菊の花の露と香りを綿に

移し、その綿で体を拭くと、老いないとされた。これを

「着せ綿」といったが、紫式部はこれをもらって歌を詠んだ。

「菊の露わかゆばかりに袖ふれて 花のあるじに千代はゆづらむ」

≪意味≫

菊の露に染みた綿に、私はほんのちょっと若返るほどに

袖を触らせていただくだけにして、千年の寿命は、花の

持ち主でいらっしゃる倫子様にお譲りいたします。

道長の屋敷の庭には、大輪の菊が咲き競い、

宴ではその菊を酒に浮かべて飲んだ。

貴族は美しく見た目も良い長寿の花と信じられた菊を

こぞって栽培した。

その究極にいた西園寺(さいおんじ)家の庶流が今出川家で、

今出川兼季(かねすえ)は、庭一面を菊で埋め尽くし、

以後、子孫は家名を菊亭とするのである。

≪徳川幕府≫

幕府は重陽の節供を五節供の一つに定めて

武家の祝日として重視し、

大名は江戸城に総登城して祝った。

大名は大奥にも紅白の丸餅に

菊花一枝を添えて献上するのが慣例だった。

『あなたのルーツがわかる 日本人と家紋』 楠戸義昭:参照

『あなたのルーツがわかる 日本人と家紋』 楠戸義昭:参照

久留子紋

(くるすもん)

もともとは十字架の形からデザイン化されたもの

キリスト教のシンボル

久留子はポルトガル語のクロウズスで十字架のこと。

キリスト教が我が国に伝来したのは、天文18年(1549)。

ポルトガル人フランシスコ・サヴィエルが鹿児島に上陸して以来

わずかの間に信者は数十万に及んだ。上は大名から下は百姓

町人に至るまで、当時やたらに胸で十字をきったらしい。

坊主の横暴を憎んだ織田信長の腹いせもあるらしいが、

当時京都の南蛮寺をはじめ、近江安土、周防山口、豊後府内

などにはキリスト教の寺院、会堂、学校等が建ち並び、大いに

この新興宗教が流行した。これらの寺院の屋根瓦や鐘、墓碑

などには十字架が据えられ、高々とキリスト教が宣布された。

また、彼らは武器、馬標、旗印、陣幕にも日本の家紋と同じ

ように使い、自分達の信仰を誇示した。しかし、それはほんの

わずかの間で、やがて厳しい弾圧の時代に転じた。

「日本西教史」によれば、慶長15年大坂籠白の兵士に

十字架の旗を用いたものがいる。これは、切支丹の兵士

が禁令を解いてもらう約束で大坂方に味方したものである。

計画は豊臣氏の敗北で水泡に帰したが、それから23年後の

寛永15年(1638)島原・天草島に再び十字架の旗が翻った。

徳川氏が徹底した鎖国主義をとったのはこの後であるが、

それでも秘密に信仰した隠れキリシタンもいた。

マリヤを観音様に、十字架を轡紋十の字紋と偽ったり

して密かに信仰していた。

【 形 】

原形・・・十字

マルスター形(十字の先に切り込みがある)・・・切り竹久留子

アンドリウス形(※直〈筋〉違(すじかい))・・・丸に直違

花形(先が錨のように三分されているもの)・・・花久留子

※桛(かせ)形や丸で囲ったもの・・・丸桛木、丸に桛木(=中川久留子)

祇園守のように十字架の一部を取り入れた

ものや、島津氏の「丸に十文字」と

外見はなんら変わらないものも存在した。

花久留子 四つ子持ち久留子

切り竹久留子 中川久留子 変り花久留子菱

(丸に桛木)

≪ ※ 直違(すじかい) ≫

筋違ともかく。二本の線を斜めに交差させたいわゆる×印で、

違棒ともいう。普通は建造物の柱の間に入れた材木をさすが、

江戸時代領地や財産の没収刑の目印に用いられた。

交差する線の面白さが紋章の起こりとされている。

≪ ※ 桛木(かせぎ)≫

かせぎとは、つむいだ糸を巻き取る「エ」字形糸巻きのこと。

桛木紋は、簡略化したカセギを縦横に重ねたもので

キリスト教信仰をカムフラージュする目的でも用いられた。

馬の轡に煮ているので轡紋とも言う。

いつもお世話になっている↑↑家紋ワールドさんです。

いつもありがとうございます。

戦国時代、摂津地方の豪族

池田、高山、中川、伊丹、能勢、枚岡

の諸氏が教徒として十字架紋を用いた。

その他、備前、因幡の両池田氏

筑後の立花、有馬氏など。

『家紋大図鑑』(秋田書店):参照

『家紋大図鑑』(秋田書店):参照

『見る知る楽しむ 家紋の辞典』 真藤建志郎著:参照

『見る知る楽しむ 家紋の辞典』 真藤建志郎著:参照

轡紋

(くつわもん)

馬具の轡をデザインした紋章

尚武的意義

【 読み方説 】

① 口喰(くちば)み説 → 馬の口に含ませる鉄の口金から

② 口輪(くちわ)説 → 口にかませた輪から

銜(はみ)と呼ぶ棒状の金具を馬の口にかませ

面繋(おもがい)で頭に止め、銜の両端にある

引手鉄(がね)に手綱をつけて馬を操縦する。

引手鉄には輪(轡の鏡板)がついている。

紋章となったのはこの轡の鏡板である。

武家の轡にはたいてい丸形の中に十文形

がつけられているが、変化形もあった。

S字形・・・・・唐鞍轡

杏葉形・・・・・掛け轡

菱形・・・・・菱轡

陰轡菱 待ち合い轡

月輪に豆轡 轡 卍轡

三つ重ね轡 花轡

いつもお世話になっている↑↑家紋ワールドさんです。

いつもありがとうございます。

江戸時代、キリスト教信者の疑惑を避けるため

十字架や十文字を使っていた武将は

「轡」と幕府に届けたり紋帳に記したりしたが、

紋章学上は、発生が違うので正しい分類ではない。

島津氏・・・「丸に十文字」

平氏維将流 島崎氏・・・花クルス紋(花轡紋)

豊後中川氏(清和源氏頼光流)・・・クルス紋(十字架紋)

を、『寛政重修諸家譜』に「轡紋」として届けている。

【 轡紋を用いている諸氏 】

『見聞諸家紋』・・・小笠原氏流の大草氏「掛轡紋」

祖先の三郎左衛門公経「三階菱の掛轡」

『寛政重修諸家譜』における大草氏は八家に及ぶ。

その他、島崎、後藤、浅井、島、久保田、下田の諸氏。

(「仏教の話 ☆ 11≪江戸宗教政策≫」私のブログ参照→こちら) 『家紋大図鑑』(秋田書店):参照

『家紋大図鑑』(秋田書店):参照

『日本家紋総覧コンパクト版』編集 能坂利雄:参照

『日本家紋総覧コンパクト版』編集 能坂利雄:参照

(ちょうもん)

艶麗優美な姿態の千変万化

蝶紋は、桓武平氏の代表紋

昆虫の蝶をデザインとして紋章として用いたもの。

胡蝶の場合は、胡(=西湖)から異郷の蝶を意味する

らしいが、小蝶を胡蝶に置換えたぐらいにしか見えない。

平清盛の父貞盛が「天慶の乱」を討伐した功

により、朝廷から鎧を頂戴した。

この鎧に向い蝶(対い蝶)の文様があったので、

これをとって平氏の紋にした、と伝えられる。

平家は、壇ノ浦で滅んだが、残党もいた。

平頼盛は、母池禅尼(いけのぜんに)が源頼朝の命を救った

関係から、六波羅に居を構え、朝廷に仕えることができた。

この一族を“六波羅党”という。

変り向い揚羽蝶 剣片喰揚羽 伊豆蝶

揚羽蝶 中陰蔦飛び蝶

熨斗胡蝶 備前蝶 三つ反り胡蝶

いつもお世話になっている↑↑家紋ワールドさんです。

いつもありがとうございます。

『餝(かざり)抄』・・・蝶紋が文様から転じたと見られる資料

「加茂祭り使用車」には「透かし蝶の円」と記があり、

平維盛(重盛の子)が治承の頃用いていたとある。

『大要抄』・・・・・「蝶円は六波羅党 」と記がある。

『雲上明覧』・・・・・西洞院、松平、長谷、交野、石井の五公家

武家では、六波羅党の平氏が蝶の丸を用いている。

戦国期になって関氏、一門の亀山、神戸、峯氏らが使用。

桓武平氏では伊勢氏、つづいて織田信長。

江戸期になって大名、旗本など約三百家が用いた。

蝶紋は、その描き方のスタイルで五つに大別できる。

① 飛び蝶

② 揚羽蝶(とまったポーズで羽を揚げる)

③ 蝶丸(輪蝶)

④ 胡蝶(真向きのもの)

⑤ 浮線蝶、などの変形

『見る知る楽しむ 家紋の辞典』 真藤建志郎著:参照

『見る知る楽しむ 家紋の辞典』 真藤建志郎著:参照

『日本家紋総覧コンパクト版』編集 能坂利雄:参照

『日本家紋総覧コンパクト版』編集 能坂利雄:参照

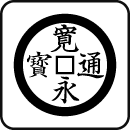

2.寛永通宝紋

寛永通宝は徳川初期の寛永年間に鋳造された通貨。

幕府は最初、江戸浅草・江戸芝・近江坂本の3箇所で

「寛永通宝」の生産を開始。その後、佐渡、京都、石ノ巻、

足尾、仙台、大坂、長崎など全国数十箇所で鋳造された。

詳しくはこちらのサイト様へ

↓↓↓

様の「寛永通宝」

使用家は

「寛政重修諸家譜」によれば、藤原氏流の福島氏。

伝に福島氏の祖・正勝が、東照宮に参拝し、

社殿にぬかずいた時、偶然 寛永通宝が

懐中より転がり出、広げた扇の上にとまった。

そこで、「これはおめでたい」とばかり、

以後、この形を家紋にしたという。

『家紋大図鑑』:参照

『家紋大図鑑』:参照

家紋 25 ≪銭紋≫へ戻る。

ちょっと気になるリンク集

そうそう、そういや~寛永通宝って

見たことあると思っていたのよね~。

で思い出したのがこれ!

小学生の時からずーっとみてたっけ!

「あの投銭は回収するのだろうか?」

「紐が付いてて引き戻すねん。」

とかいうお笑いもあったような…?

ほんと、懐かしい~♪

様より「変な寛永通宝」

様より「変な寛永通宝」

「貨幣一覧」

資料出典:日本銀行金融研究所 貨幣博物館等

銭形平次 主題歌

http://www.youtube.com/watch?v=4M3UjvDLp7g&feature=related

(2011.11.8 動画を変更致しました)

大川橋蔵さんが銭形平次をはじめたとき、

それまで一番人気だった長谷川一夫さんの

強烈な印象があったようですが、

私はこの大川橋蔵さんからしか知りません。

1966年5月4日~1984年4月4日

までの18年間ついついみてましたね。

1.永楽通宝紋

中国において、明の成祖の永楽年間(1403~23)に造られた

永楽通宝銭を紋章化したもの。これが日本に輸入されたのは

足利時代で、当時我が国では久しく貨幣の鋳造がなかったから、

便宜上用いているうちに紋章に採用された。

初めて文献にあらわれたのは「羽継原合戦記」。

≪永楽の銭は三河国水野の紋≫とある。

戦国時代に織田信長が旗紋にこの「永楽」の文字を用いている。

部下の将士にも大いに分け与えた(仙石氏、荒尾氏、黒田氏)。

水野氏(徳川家康の母・於大の方の実家)もやはり信長に賜った

(信長より古くから使っているとの説も有)が、その子孫の代に

徳川家康に見つかり、「(永楽通宝)の文字を除くべし」と言われ、

仕方なく水野氏はそれに従った。

信長の用いた「永楽」の文字が家康にはよほど気になったらしい。

今、水野氏の紋を見ると「永楽通宝」の替紋として

「裏永楽銭」を用いているのがそれである。

その他「永楽銭紋」使用の諸氏

源氏系・・・・・松平氏、奥村氏、本郷氏

小野氏流・・・永見氏

丹治氏流・・・中山氏

『家紋大図鑑』:参照

『家紋大図鑑』:参照

家紋 25 ≪銭紋≫へ戻る。

ご訪問の記念に、1クリック募金を!

↓↓↓

押してくれたら嬉しいな~♪

銭紋

(ぜにもん)

銭は訓では「ゼン」というが、これは音の

「セン」が「セヌ」になり、「ゼン」に転じたもの。

銭紋が初めて文献に現れるのは、

「蒙古襲来絵詞」の『連銭』。

寛永銭 天保銭 六つ念じ銭

青山銭 六連銭(六文銭)

真田六文銭は地蔵信仰による六道銭!

真田氏は、三途の川の渡川料として

六文銭をいつも所持するという秘話からくる、

先陣の旗などで決死を表したものという。

≪六道=地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天井≫

【有文銭紋】・・・文字が書かれているもの

「永楽」などの瑞祥的理由から。

① 政和通宝(中国製)

② 永楽通宝(日本製)

③ 寛永通宝(日本製)

④ 康熙通宝(中国製)

【無文銭紋】・・・文字が書かれていないもの

信仰的理由、文字の省略。

① 裏銭

② 三文銭

③ 六連銭

④ 八連銭

⑤ 銭九曜

いつもお世話になっている↑↑家紋ワールドさんです。

いつもありがとうございます。

≪ 銭 ≫

古代には稲米、布帛、、家畜、勾玉、鏡、剣

などの現物が用いられることが多く、稲米と布帛は

法定鋳貨の出る鎌倉期まで一般に使用された。

天武天皇の頃、銅銭が使用されたとか、

朱鳥八年(694)鋳銭司の置かれた伝承はあるが、

最初の鋳貨は和銅元年(708)の「和銅開宝」といわれる。

その後、平安末まで十二種の鋳銭を「皇朝十二銭」と呼ぶ。

銭は唐制にならって、1文を単位とし、千文を一貫。

しかし、日本の銭は人気が無く、十世紀にやむなく廃絶。

十二世紀に、中国の銅銭(鎌倉期の宋銭、室町期の明銭)

が輸入され、これに諸国の私鋳銭が加わり、

十五世紀辺りまで続いた。

天正、文禄、慶長のころには、ようやく国家権力が統一

されて諸通宝が鋳造され、金・銀の半金が登場した。

江戸期には、金座、銀座、銭座の貨幣発行機関が

開かれ、貨幣の統一を実現。

『家紋大図鑑』:参照

『家紋大図鑑』:参照

『日本家紋総覧コンパクト版』:参照

『日本家紋総覧コンパクト版』:参照

ちょっと気になるリンク集

「音読・日本の絵巻」

by: 楊 暁捷 (X. Jie YANG)様 様より「永楽通宝の謎」

様より「永楽通宝の謎」

永楽銭は嫌われたり好まれたり、大小いろいろな

サイズのものが唯一残っている銭とのことです。

戦国武将 家紋ロータリーキーホルダー

真田幸村六文銭紋

(もちもん)

石高加増の縁起かつぎ!

餅を紋章としたのは、

古くから餅が、神祭や祝儀の際に用いられた

めでたいものとされてきたからである。

特に「黒餅」は〈こくもち〉とも読め、

先陣ではよく出したから≪石持(こくもち)≫に通じ、

石高加増の幸先よしと縁起をかついだものである。

「白餅」「枡に餅」「水に餅(一名月水)」など。

餅の中に他の紋も組み込んだ紋もある。

いつの間にか、黒餅・白餅・月の区別も混乱した。

だから、餅を月と呼んでいるところもある。

もっとも、かなり古くから黒・白に関わらず、

「餅紋」を「石持」と呼ぶようになっていたらしい。

基本は、白あるいは黒の円形だが、

他の図形をこの中に入れたものもあり、

二つ重ねた「重ね餅」、「菱餅」もある。

菱餅 白餅 黒餅

「白餅紋」

「城持ち」を表すといわれている。

① 近江西大路藩主市橋氏

「三つ盛り菱」「柊に打ち豆紋」と併用。

② 備後福山藩主阿部氏(⑤)の分家、上総佐貫藩主阿部氏

「丸に左重ね鷹の羽」と「白餅」を併用。

③ 同じく(=⑤の分家)磐城棚倉藩主阿部氏

「白餅に違い鷹の羽」に「中輪」を併用。

「黒餅紋」

「石持ち(こくもち)」として多くの土地を持つ

ことを意味する。

④ 福岡藩主黒田氏

「藤巴紋」に「黒餅」を併用。

⑤ 藤原北家八田氏の後の備後福山藩主阿部氏

「丸に右重ね鷹の羽」と「黒餅」を併用。

⑥ 武蔵七党丹治党加治氏の末の上総久留里藩主黒田氏

「黒餅の内に木瓜」と「枡に月」を併用。

⑦ 羽前ノ山藩主松平氏

「黒餅の上に酢漿草」「五三の桐」「山桜」を併用。

旗本では、浅野・島田・竹中・谷・黒田・

五十嵐・筑紫・市橋・阿部の諸氏が用いた。

いつもお世話になっている↑↑家紋ワールドさんです。

いつもありがとうございます。

【 追記 】

餅は、①黐(もち)のようにねばる、

②もとは丸形のもちが多いので望(もち)の意、

③腹もちがいい、④持ち運ぶに便利な飯(いい)

などの諸説がある。

また、餅紋は、ふつう外郭として用いられ代表家紋はない。

『家紋大図鑑』;参照

『家紋大図鑑』;参照

「石持紋」は、

留袖の既製品を作るためのものと思っていました。

着付け関連の本家紋の本には、

そのような説明しか載ってませんでした。

今の時代は、普段の家紋で「白餅紋」「黒餅紋」を

使っている人を見たことがありませんでしたし、

自分が持ってる家紋の本にも載ってるのがありませんでした。

今勉強してる古文書がらみで、「石高」がよく出てきます。

なので、「石持紋」が気になっていました。

本当に由来は「石高」からだろうか、と思っていました。

しかし、食料の餅からとは思いませんでした。

そういや、腹が減っては戦は出来ぬといわれるし、

祭りや正月などお祝いの時に良く供えられるもの。

考えてみれば、納得でした。

『家紋の由来と美』丹羽基二著:参照

『家紋の由来と美』丹羽基二著:参照

『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男

『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男