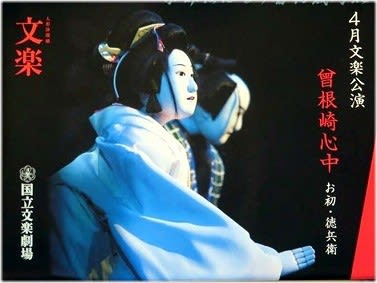

恋愛も結婚も当事者の男女には自由のなかった江戸時代には、相愛の二人が結ばれるには駆け落ちか心中しかなかったが、駆け落ちと言っても関所の制約があったろうし、見知らぬ土地での無宿者という不安定な生活も容易ではなかろう。最後の手段が心中ということになる訳で、秘かに家を抜け出し死に場所を求めて歩く道行きが、大きく関心を呼ぶことになったのは、近松門左衛門のこの曽根崎心中からだという。身分の差、家柄の違い、親の不理解などいろいろあろうが、とにかく相愛の二人が周囲の祝福を受けて結ばれることは簡単ではなかったようだ。

話は逸れるが、昨年から話題の「内親王と一民間青年」の結婚問題は、時代が違ったらこうも違うかと真逆の出来事だった。

江戸期の二人なら夜間人知れず家を抜け出して彷徨い結局は三途の川を渡った彼岸の世界しか行く場所は無いところを、最近は一方の親の意見要望も天下の多くの反対も無視して我を通し天下に向かって結婚を公言して、果ては白昼堂々と乗り物の特等席で海を渡ってあちらの世界で解放された生活を満喫していると世界中のニュースになっている。彼のお二人には江戸期の悲恋など決して理解出来ないでしょうな。その御姫様が日本の美術を紹介する仕事をなさるというのだからなんともはや・・・・。

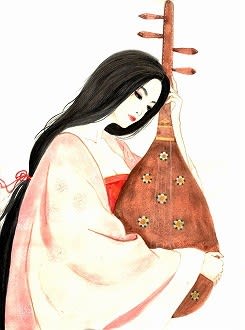

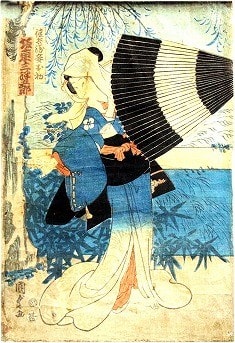

こうした著名な出来事だがなぜか浮世絵の世界では直接のおはつ徳兵衛そのものはあまり描かれず、むしろ彼らに扮した役者絵の形になっている。

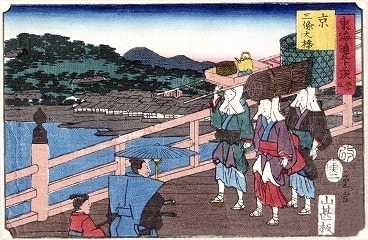

左の豊国にしても役者名は無いが勘亭流のタイトルからして芝居絵だし二人は役者面のノッペリ顔をしている。

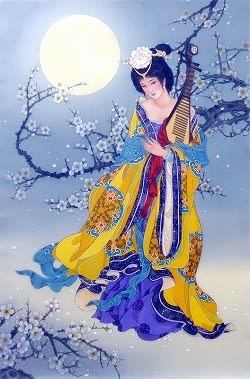

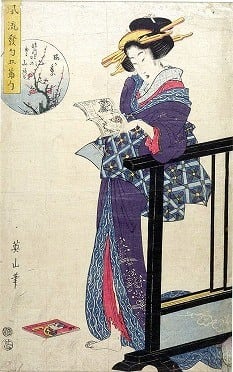

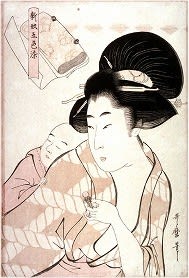

豊原国周 お初徳兵衛 ・ 歌川国貞

お初三様

中村扇雀 名取春仙 ・ 坂田藤十郎 ・ 三代目鴈治郎