冬が近づいてきます。

冬と言えば、やはり雪。日本海側の地域、特に東北地方の日本海側および北陸地方では大雪という試練の季節でもあります。なぜ、この地域で特に大雪となりやすいのか。その辺の事情を取り上げてみます。

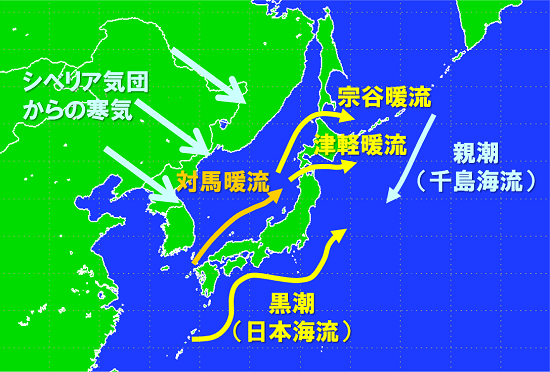

冷たい冬の季節風は、遥かシベリアの方から日本海上を経て日本列島に吹き付けてきます。その日本海上では、対馬暖流の北上が卓越します。

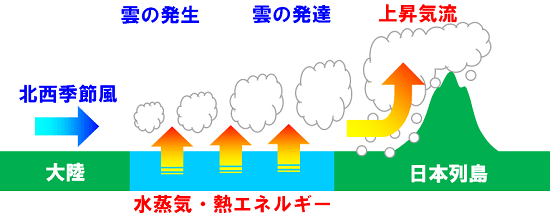

シベリア付近に生じるシベリア気団は冷たく乾いた空気の集団です。しかし、日本海上を吹走する際に、海面から水分を補給され、湿っていきます。さらに対馬暖流の影響で海面から熱エネルギーも補給され、対流が活発になっていきます。

どれだけの間、このような補給を受け続けるかによって、その後の雲の発達度合いも変わってきます。

つまり、この吹走距離が長ければ長いほど、海面からの熱と水蒸気の補給量は多くなります。すなわち対流がより活発化し、雲に含まれる水分量(つまり、その雲からもたらされる雪の量)が増す、ということになるのです。これらの一連の過程に伴って、背の低い雪雲が生じる。この高さは通常2000~3000m程度です。

さらに北陸地方の降雪を考える上では、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)の発生も重要です。朝鮮半島北部の山岳の影響により、シベリア気団からの寒気の流れが二分された後、下流側で再び合流する際に収束線(収束帯)を形成します。これを日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)と言います。JPCZのライン上では、しばしば小さな低気圧が発生し、その中心では積乱雲が発達します。これらがラインに沿って北陸地方に近づいてくるのです。

冬と言えば、やはり雪。日本海側の地域、特に東北地方の日本海側および北陸地方では大雪という試練の季節でもあります。なぜ、この地域で特に大雪となりやすいのか。その辺の事情を取り上げてみます。

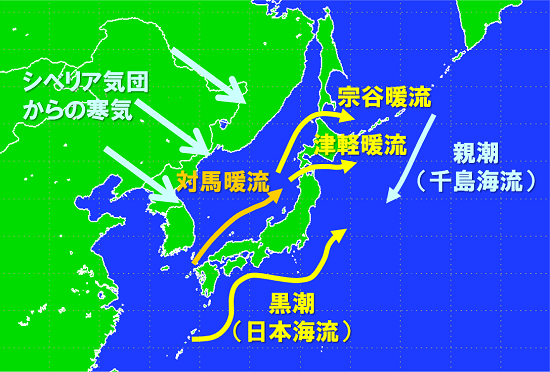

冷たい冬の季節風は、遥かシベリアの方から日本海上を経て日本列島に吹き付けてきます。その日本海上では、対馬暖流の北上が卓越します。

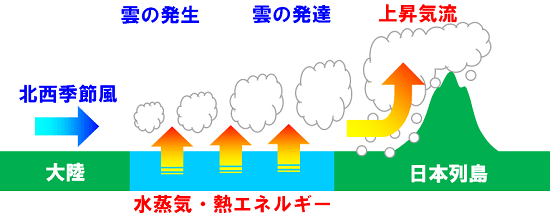

シベリア付近に生じるシベリア気団は冷たく乾いた空気の集団です。しかし、日本海上を吹走する際に、海面から水分を補給され、湿っていきます。さらに対馬暖流の影響で海面から熱エネルギーも補給され、対流が活発になっていきます。

どれだけの間、このような補給を受け続けるかによって、その後の雲の発達度合いも変わってきます。

つまり、この吹走距離が長ければ長いほど、海面からの熱と水蒸気の補給量は多くなります。すなわち対流がより活発化し、雲に含まれる水分量(つまり、その雲からもたらされる雪の量)が増す、ということになるのです。これらの一連の過程に伴って、背の低い雪雲が生じる。この高さは通常2000~3000m程度です。

さらに北陸地方の降雪を考える上では、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)の発生も重要です。朝鮮半島北部の山岳の影響により、シベリア気団からの寒気の流れが二分された後、下流側で再び合流する際に収束線(収束帯)を形成します。これを日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)と言います。JPCZのライン上では、しばしば小さな低気圧が発生し、その中心では積乱雲が発達します。これらがラインに沿って北陸地方に近づいてくるのです。