先日、ビッグなお二人の結婚発表がありました。

衆議院議員の小泉進次郎氏と6年前の東京オリンピック招致の際のプレゼンテーション”お・も・て・な・し”で世界各国のIOC委員を魅了した滝川クリステルさんのお二人です。

お二人は報道各社のインタビューに対し、選挙の時の応援演説のように要領よく、てきぱきと答えていました。

会見の終盤に、記者から「指輪を見せて・・・」と言われた時、小泉進次郎氏が、「まあまあ・・・」と濁していましたが、この時、クリステルさんは指輪をしていなかったようです。

超有名人のお二人なので、もし、指輪をしていれば「どこのブランド品?」とか、「どこで買ったのか?」など、執拗に聞かれることになったであろうことは容易に想像され、していなくて正解だったのかもしれません。

一般の芸能人だったら、この場面では左手薬指にはめている指輪を自慢げに見せるところでしょうが、流石に未来の総理と評されている小泉氏と、その際にはファーストレディになられるであろうお二人なので、その辺りを察して指輪をしてこなかったのか? どうか? は分かりませんが、微笑ましい素敵な結婚発表でした。

・結婚指輪です(ネットより)

ところで、婚約指輪も結婚指輪も左手薬指にはめるのですが、何故、左手薬指なのでしょうか?

調べてみると、婚約指輪の歴史は古く、古代ギリシャ時代にまで遡ります。

古代ギリシャでは、左手の薬指の内側には太い血管が通っており、この血管は心臓までまっすぐつながっていると考えられていました。

ハートや愛を意味する心臓に一番近い薬指に指輪をはめることで、お互いの約束や誓いを目に見える形にしたようです。

また、ヨーロッパで婚約指輪や結婚指輪を左手の薬指にするようになったのは1614年のことで、それは、ローマ典礼儀式書により「結婚指輪は今後、左手にはめるべし」と定められ、誠実と貞節の証としてもっとも左手の薬指が相応しいとされたことからのようです。

ヨーロッパの慣習では、指輪を ・人差し指にはめれば「大胆」、

・中指にはめると「分別」、

・薬指なら「愛情」、

・小指にはめると「傲慢」の印といわれているのだそうです。

また、途切れないリング(円)は永遠と輪廻の象徴だそうで、そのため、ふたりの愛が永遠に結びつくために左手の薬指に結婚指輪をはめるようになったとも言われています。

昨日は立秋でしたが、秋の気配は一向に感じられません。

連日の猛暑日で身体はくたくた、倒れそうです。

日中に汗をかくと晩酌のビールが美味しいですが、皆さんはビール派ですか?それとも日本酒派ですか?

最近は焼酎を飲む人が増えているので、焼酎、或いはチュウハイ派なのかな?

私は夏はビールを主に飲みますが、たまにチュウハイの時もあります。

飲みやすくて美味しいです。

このチュウハイですが、関東ではサワ―と言うんだそうですね。

と言うことは、チュウハイとサワ―は呼び方が違うだけで同じものなのでしょうか?

調べてみました。

サントリーのお客様センターのHPによれば、「チューハイ」と「サワー」は、レシピ上はほとんど違いがないそうです。

「チューハイ」は、焼酎の「酎(チュー)」と、ハイボールの「ハイ」を組み合わせたものが語源で、焼酎やウオツカなど無色で香りのないスピリッツ(蒸留酒)をベースに、果汁などを加えて炭酸で割った飲み物のことを指して言います。

一方「サワー」の語源は、英語のサワー「sour=酸味のある、酸っぱい」からです。

スピリッツ(蒸留酒)をベースに、柑橘類などの酸味のある果汁と、砂糖など甘みのある成分を加えて作るカクテルの一種に、ソーダを加えた飲み物の事を日本では「サワー」と呼んでいます。

居酒屋などでは、「チューハイ」と呼ぶ店があったり、「サワー」と呼ぶ店があって、「チューハイ」と「サワー」はほぼ同じ意味で使われているということです。

・缶チュウハイにも”サワ―”と書いているものもありますね。(ネットより)

「本来の意味」

しかし、本来の意味としては、チューハイは焼酎ベースのカクテルであり、サワーはスピリッツと酸っぱい果実を使ったカクテルなのです。

そして、最大の違いは、チューハイは焼酎がベースなのに対し、サワーは焼酎以外のスピリッツが使われることもあると言うことです。

「地域性」

チュウハイとサワ―、この両者には地域性の違いもあるようです。

サワーという言葉は関西ではあまりメジャーではありません。

関西では1984年に国内初の缶入りチューハイ「タカラcanチューハイ」を宝酒造が発売したことからチュウハイが親しまれ人気となりました。

一方、関東でサワーという言葉が広く使われるようになったのは、サワーを名称に使ったアルコール割材の普及が関係していると言われています。

「わるなら♪ハイサワー」。

1980年に発売したハイサワーは焼酎などに混ぜる「割り材」の一種で、レモン果汁や炭酸などが入り、焼酎と混ぜればレモンサワーができる、と宣伝し、焼酎と混ぜるだけという手軽さと、耳に残るメロディーのテレビCMでハイサワーの愛飲者が増えていったようです。

しかし、ハイサワーを開発した博水社の企業規模が小さかったため、販売エリアが関東中心だったことから、関西での認知度は関東ほど高まらなかったと言われています。

このようなことからレシピ上はほとんど違いがないこの二つは、「関西ではチューハイ」、「関東はサワー」と呼ばれていると言うことです。

先月、孫たちと神戸の王子動物園へ行き、ジャイアントパンダを見てきました。

恥ずかしながらパンダを見たのはこれが初めてでした。

「ジャイアントパンダ」は「コビトカバ」「オカピ」と共に世界三大珍獣とされています。

そこで今日は世界三大珍獣について調べることにしました。

世界三大珍獣と言われているこれらの動物は、いずれも絶滅危惧種に指定されている貴重な動物たちです。

「ジャイアントパンダ」

ジャイアントパンダはよくご存知のように中国南西部の四川省や甘粛省、陝西省などに分布していて、別名シロクログマとも呼ばれるように、体ははっきりとした黒白で色分けられていて、きわめて特徴的な毛色をしています。

化石記録から古くは北京周辺からベトナム北部、ミャンマー北部にかけて分布していたと考えられていますが、これらの地域では、現在では確認されていません。

体長は120~150センチメートルで、尾長は10~15センチメートル、そして体重はオス100キログラム、メスは90キログラムくらいです。

全身は分厚い体毛で覆われ、耳介や眼の周囲・肩から前肢・後肢は黒く、他は白い体毛となっています。

この体毛の色彩は、古くは捕食者から輪郭をごまかすのに役立ったり積雪地域での保護色だったとする説もあったようですが、現在では人間以外の捕食者はほとんどおらず雪もあまりない環境で生活しています。

・王子動物園のジャイアントパンダです。

「オカピ」

オカピは、キリン科オカピ属に分類される偶蹄類の哺乳類です。

当初はシマウマの仲間だと考えられていましたが、後にキリンの仲間であることが分かったと言うことです。

分布はアフリカ大陸中部のコンゴ民主共和国で、ウガンダでは絶滅しました。

頭胴長1.9~2.5 m、肩高1.5~2.0 m、体重200-250 kgで、体型的にはウマに似ています。

胴体は黒褐色からやや明るい茶色です。

四肢にはシマウマのような白と黒褐色の横縞模様があるのが特徴で、特に後脚に顕著です。

これはオカピが生息する森林での保護色の役目を果たすとともに、同種間での目印にもなっているということです。

脚の縞模様が美しいことから「森の貴婦人」などと呼ばれています。

オカピの先祖は2000万年前、森林に住んでいました。

その時に草原に進出したのがキリンで、そのまま森林にいたのがオカピだと言われています。 しかし、肉や毛皮を狙う密猟が行われてその数を減らし、現在では、コンゴ民主共和国にしか生息していないと言われています。

このオカピは20世紀に入ってから初めてその存在が確認された珍しい動物で、世界22か所の動物園で約42頭が飼育されています。

日本には1998年に初めてやってきました。

・オカピです(ネットより)

「コビトカバ」

コビトカバはカバ科コビトカバ属に分類される偶蹄類で、ミニカバとも呼ばれています。

分布はギニア、コートジボワール、シエラレオネ、リベリアで、ナイジェリア マダガスカルでは絶滅したそうです。

体長は150~175センチメートル、肩高は75~100センチメートル、そして体重が180~275キログラムあります。

コビトカバは世界最小のカバで、カバの祖先形だとも言われており、1841年に発見されました。

その大きさは、カバの3分の1ほどの大きさにしかならないそうです。

日本でコビトカバを見ることができる動物園は、上野動物園、いしかわ動物園、東山動物園、アドベンチャーワールドの4か所です。

・コビトカバです(ネットより)

このように、世界三大珍獣はいずれも生息数が少なく、絶滅の心配もある動物です。そのため、動物園や保護区などで大切に育てられ、繁殖を試みているものが多いということです。

なお、日本で世界三大珍獣を1つの動物園で見られるのは上野動物園 だけなんだそうです。

もうすぐ孫の誕生日です。

毎年、小さなケーキにろうそくを灯して、両親とともにお祝いするようです。

孫は毎年この日を楽しみにしており、離れて暮らしている私たちにはLINEで写真を送ってくれます。

誕生日が嬉しい年頃はいいですね。

さて、誕生日にバースデーケーキにろうそくを立てて灯し、お祝いの後、一息に消すという一連の流れは、定番のお祝い風景ですが、このような趣向はいつ頃から始まったのでしょうか?

「バースデーケーキにろうそく」

調べてみると「誕生日ケーキにろうそくを立てる」という風習は15世紀にドイツで始まったようです。

当時のドイツには「キンダーフェスト」という子どもたちの誕生日会がありました。

ところが、この子供の誕生日会を狙って悪霊がやってくると当時は考えられていたようであり、誕生日の子を守るため多くの人が集まって神に願いが届くようにとケーキの上のろうそくを1日中灯しました。

そして、1日が終わるとそのケーキを夕食後に皆で分けて食べたようです。

つまり、バースデーケーキにろうそくを立てて、火を灯すのは、元々は、子どもの誕生日を狙ってやってくるとされる悪霊から、子供を守るための祈願からということでした。

その後、18世紀になると誕生日ケーキとろうそくはお祝い事の象徴となり、19世紀にアメリカに伝わります。

1899年頃になると、アメリカスタイルのお祝いとして、歳の数だけ色のついた小さなろうそくを立てるようになりました。

それが現在よく見られる誕生日ケーキにろうそくを立てると言うスタイルです。

「ろうそくを一気に消す」

では、ろうそくを吹き消す意味は何処にあるのでしょうか?

ろうそくを吹き消す習慣は第二次世界大戦後、アメリカ軍の進駐軍が日本に伝えたと言われており、一気に吹き消すと願い事が叶うとされていました。

一方、中世のドイツでもバースデーケーキの上に火を灯したろうそくを立てていましたが、こちらでは吹き消すというのはとんでもないことでした。

何故なら、ローソクが途中で消えるとその子は死んでしまうと言い伝えられていたのです。

それ故、14歳まではケーキの上に自分の歳の数だけロウソクを立て、燃え尽きるまで消えないようにみんなで見守っていたと言うことです。

今年も暑い暑い8月がやってきました。

天気予報を見ているとぞ~っとします。1週間先まで毎日35度以上の猛暑日が予報されています。

こんな暑い中、10日先にはお盆が控えています。

ご先祖様をお迎えする準備で忙しくなりますが、熱中症には十分気をつけ頂きたいと思います。

今日はお盆の行事には欠かせないお線香の意味と作法について調べました。

お盆に限らず法事などの仏教行事には仏壇やお墓に線香をあげますが、その行為にはどのような意味があるのでしょうか?

調べてみると以下のような意味が込められていると言うことです。

「故人の食べ物」

お線香の香りは、故人の食べ物と考えられています。

お線香を焚くと煙が出ます。その煙の香りをなくなった方は召し上がっているのだそうです。

その由来を辿ると、仏教発祥の地・インドの世親という僧侶まで遡ります。

世親は4~5世紀の北インドの僧侶で、後に仏教に多大な影響を与えますが、その世親が書いた倶舎論の中に「人は死後、生まれ変わるまでの四十九日の間、香を食す」との記述があると言うことです。

ここから、亡くなってから仏の世界へ旅立つまでの四十九日間は、絶やさずにお線香をたいておこうという風習が生れたと言うことです。

「自身の身を清める」

お線香はまた、線香をあげる人自身の心身を清める意味も込められています。

お線香そのものが放つ香りによって、線香をあげる人の香りも消えます。

故人への挨拶をする前に線香に火をつけることで、俗世で汚れた心や体を、線香の香りで一掃することができるのです。

「仏様とつながる機会」

お線香をあげるという行為はまた、仏様となった故人と心を通わせる場でもあります。

線香の香りが故人の食べ物となるように、線香をあげる人の心と仏様を、線香の香りで繋げることができます。

自身の身を清めた後に、穢れなき心で仏様と向き合い、近況報告や、生前に話せなかったことなどを伝えます。

「宗派ごとの作法」

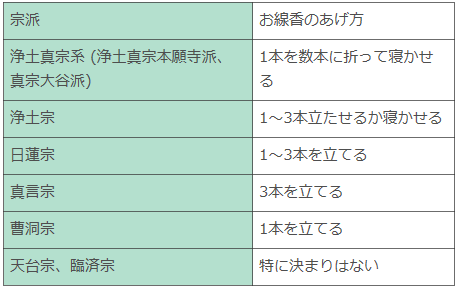

線香のあげ方は宗派によって若干の違いがあり、線香を折るかどうか、立たせるか寝かせるか、そして、何本使うかによって分かれています。

線香をあげる作法は、・浄土真宗系では、1本を数本に折って寝かせます。

・曹洞宗では1本を香炉の中心へ立てます。

・真言宗では3本を香炉の中心へ立てます。

線香の本数が決められているのはこれらの宗派です。

・浄土宗と日蓮宗では1~3本の間なら何本でも良いとされています。

・天台宗と臨済宗は、線香のあげ方に特に決まりはないため、思い思いの方法でお線香をあげることができます。

線香を3本あげる行為には、「身・口・心」の3つや「仏・教え・僧侶」の三宝を供養したり、「貪・怒・痴」で表される三毒の心を追い払ったりする意味があります。

1本の場合は、その1本にすべての気持ちを込め、丁寧な気持ちであげてください。

関西では連日、猛暑が続いています。

天気予報を見ていると最高気温の予報は1週間先まで35度以上となっています。勿論、雨マークはありません。

このような日にはスーパーで過ごすのが一番です。

涼しいし、ショッピングもできるし、何と言ってもコーヒーが飲めるラウンジがあるのがいいですね。

ところでスーパーでも家でもそうですが、歳とともに椅子に座る時や立ち上がる時、無意識に「どっこいしょ」と云う言葉が口から出てきます。

この「どっこいしょ」の言葉を発すると身体が楽に動くような気がしますが、気のせいでしょうか?

そこで今日は「どっこいしょ」について調べることにしました。

「どっこいしょ」は、広辞苑で調べると

①力を入れる時、又は大儀な時の掛け声。

②民謡などの囃子ことば。

と説明していますが、この語源は何処から来ているのでしょうか?

日本では、古くから山岳信仰があり、その対象となっている霊山が全国各地に存在しています。

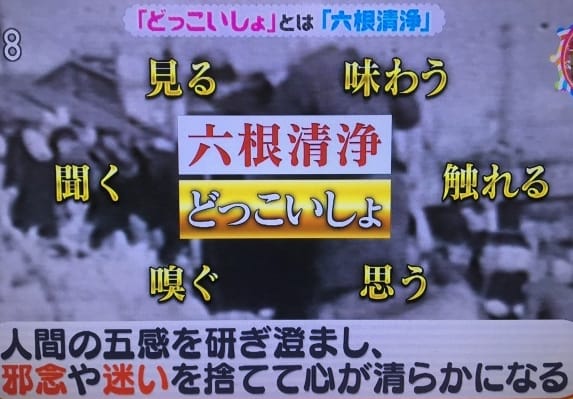

これらの霊山に登るときに唱える『六根清浄(ろっこんしょうじょう)』という掛け声があります。

「どっこいしょ」の言葉はこの「六根清浄」に由来すると言われています。

「六根清浄(ろっこんしょうじょう)」とは、五感と意識を合わせた六つを清らかな状態にすることを指します。

視覚・嗅覚・聴覚・味覚・・触覚の五つとそれらから生まれる意識を合わせて「六根」とよび、これを清らかにすることで釈迦の説いた正しい道をゆくことができるとされています 。

霊山に登る修験者の人達は、

「懺悔懺悔(さーんげさんげ)、六根清浄(ろっこんしょうじょ)」「六根清浄お山は晴天(おやまはせいてん)」

などの言葉を念仏のように唱和しながら登ったといわれています。

この言葉は、信仰で登山をする時、山の天候の安定と心身の不浄を祓い清めるための祈りとして唱えるものです。

この「六根清浄(ろっこんしょうじょう)」を繰り返すうちに「六根浄(ろっこんじょう)」となり、「どっこいしょ」になったと言われています。

「五感と心を研ぎ澄ませ、修行に集中し、力を発揮できますように」と祈る言葉が六根清浄から変化した「どっこいしょ」だったのです。

でも、「どっこいしょ」を使うとなぜか年を取った気分になってしまいますが、何故、歳をとると「どっこいしょ」と言うのでしょうか?

その理由は分かりませんが、仏様に近づき、お力にすがりたいという気持ちの表れなのかもしれません。

いずれにしても、この言葉は「身も心も清浄になろうとする祈りの表れである」と云う事なので、自信をもって「どっこいしょ」と言ってみては如何でしょうか?