この写真群は、北大のデータベースに登録されている資料写真。

開拓期の北海道の様子を数人のカメラマンが撮影し続けていた。

日本民族が一丸となって北地開拓に取り組んだことは、

かれらにとっても、身が震えるような思いがしただろうし、

きのうまでまったくの未開の地であった札幌が、

刻一刻と変貌していく様は、写真というツールを手にしたかれらにとって

きわめて興味深い被写体であったに違いない。

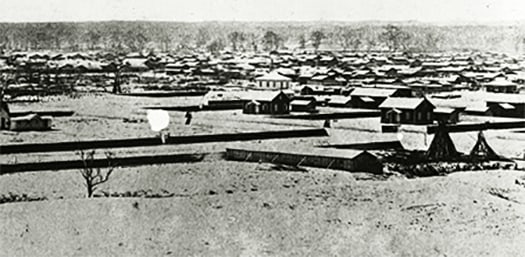

明治6年の札幌の居住戸数は634軒だったとされる。

人口にして見れば4人家族として多分2000-3000人程度。

それが現代では200万人に手が届きそうな大都市に変貌した。

完全な「計画都市」で非常に人工的に造営された地域中心都市。

きっと「平城京」とか「平安京」といった都市も

このように計画され造営されていったのではないか。

そういう民族にとっての貴重な直近の追体験が写真で伝わってくる。

見えている建物をたとえば平城京宮殿と置き換えれば想像できるものがある。

平城京建設は全国に負担が強制されたが国が貧しく産品を献納できなかった

飛騨国はその民の建設労役「飛騨の匠」として貢納した。

それが建設における技量の全国的名声を博した嚆矢とされるけれど、

そういう具体的事実に映像的にも想像力のピントが合ってくる。

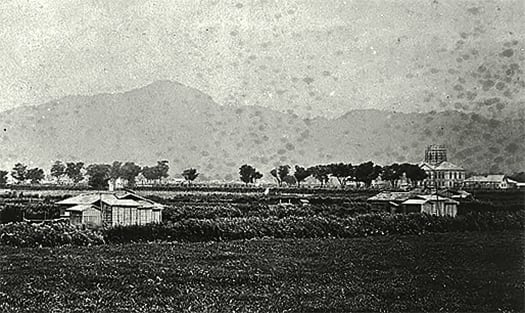

3枚の写真を選択してみたけれど、

かろうじて上の写真が、右手に小さく「開拓使本庁舎」が写っていて

その遠景に「藻岩山」山体がなだらかな稜線を見せている。

たぶん開拓使仮役所、現在の北5条東1丁目付近から

やや南西方角にカメラを向けたように思える方位感覚。

この当時の「高層視覚」として、開拓使仮役所「望楼」にカメラを据えて

アングルを狙ったに違いないと思われます。

こんな145年前の時空間感覚が具体的に共有できるのは、

「歴史が浅い」北海道ならではの面白い時間トリップだと思う。

そのときのカメラマン心理までが浮き彫りになる瞬間があるのです。

わたしもご多分に漏れず、北海道には歴史がないから、

というなかば以上は「諦め」のような感覚を持ち続けていたのですが、

写真資料が遺されているこの150年時間は得がたいと思えるようになった。

この時間の中では「ひと繋がり」の歴史時空間が感覚できるので

歴史を掴み取るワングリッドとして活用出来る。

いわば時空間のひとつの尺度とでもいえるのでしょうか。

その感覚をたとえば江戸時代に平行移動させれば、見えなかったような

機微がくっきりと確かな容貌、具体的想像力として見えてくる。

「きっとこうだったにちがいない」という推定が働いてくるというか。

このなじみ深い時空間を歴史理解の「ひと目盛り」とすれば、

その2倍3倍、10倍という時間感覚も見えて来やすい。

年末挨拶で出会うみなさんからも

ときどきこういったわたしの「歴史紀行」について話題を振られる。

SNS時代というのは、個人の興味領域が共有化されて

ある面白い拡散を見せてくれるものだと実感させられる。

人間コミュニケーションにも大きな変位が起こっているのでしょうね。

開拓期の北海道の様子を数人のカメラマンが撮影し続けていた。

日本民族が一丸となって北地開拓に取り組んだことは、

かれらにとっても、身が震えるような思いがしただろうし、

きのうまでまったくの未開の地であった札幌が、

刻一刻と変貌していく様は、写真というツールを手にしたかれらにとって

きわめて興味深い被写体であったに違いない。

明治6年の札幌の居住戸数は634軒だったとされる。

人口にして見れば4人家族として多分2000-3000人程度。

それが現代では200万人に手が届きそうな大都市に変貌した。

完全な「計画都市」で非常に人工的に造営された地域中心都市。

きっと「平城京」とか「平安京」といった都市も

このように計画され造営されていったのではないか。

そういう民族にとっての貴重な直近の追体験が写真で伝わってくる。

見えている建物をたとえば平城京宮殿と置き換えれば想像できるものがある。

平城京建設は全国に負担が強制されたが国が貧しく産品を献納できなかった

飛騨国はその民の建設労役「飛騨の匠」として貢納した。

それが建設における技量の全国的名声を博した嚆矢とされるけれど、

そういう具体的事実に映像的にも想像力のピントが合ってくる。

3枚の写真を選択してみたけれど、

かろうじて上の写真が、右手に小さく「開拓使本庁舎」が写っていて

その遠景に「藻岩山」山体がなだらかな稜線を見せている。

たぶん開拓使仮役所、現在の北5条東1丁目付近から

やや南西方角にカメラを向けたように思える方位感覚。

この当時の「高層視覚」として、開拓使仮役所「望楼」にカメラを据えて

アングルを狙ったに違いないと思われます。

こんな145年前の時空間感覚が具体的に共有できるのは、

「歴史が浅い」北海道ならではの面白い時間トリップだと思う。

そのときのカメラマン心理までが浮き彫りになる瞬間があるのです。

わたしもご多分に漏れず、北海道には歴史がないから、

というなかば以上は「諦め」のような感覚を持ち続けていたのですが、

写真資料が遺されているこの150年時間は得がたいと思えるようになった。

この時間の中では「ひと繋がり」の歴史時空間が感覚できるので

歴史を掴み取るワングリッドとして活用出来る。

いわば時空間のひとつの尺度とでもいえるのでしょうか。

その感覚をたとえば江戸時代に平行移動させれば、見えなかったような

機微がくっきりと確かな容貌、具体的想像力として見えてくる。

「きっとこうだったにちがいない」という推定が働いてくるというか。

このなじみ深い時空間を歴史理解の「ひと目盛り」とすれば、

その2倍3倍、10倍という時間感覚も見えて来やすい。

年末挨拶で出会うみなさんからも

ときどきこういったわたしの「歴史紀行」について話題を振られる。

SNS時代というのは、個人の興味領域が共有化されて

ある面白い拡散を見せてくれるものだと実感させられる。

人間コミュニケーションにも大きな変位が起こっているのでしょうね。