すっかりこの江戸末期に残された絵巻物に強く惹かれております。

この「官材川下之図」は北大データベースで発見したのですが、

どういう経緯で北大に資料として格納されているのかはよくわかりません。

巻物として入手されたものなので多数印刷されていたとは思われないのですが、

江戸時代までの「出版産業」としては巻物の需要は多かったと思われる。

紙を綴じて本の形式にするよりも、巻物の方が「縦書き・右から左へ」という

日本語の表現文化には最適化されていたように思う。

北大の「北方資料データベース」では「官材川下之図」という題名になっているが、

調べていると、ほぼ同内容の巻物が複数存在している。

江戸で、というか江戸だけで存在した「出版」業内部でこういった

「画像の流用」が行われたのか、このあたりも今回の探究で浮かび上がってきている。

1点ものだけで制作されたとも思われない。出版の本質である「拡散機能」で

複数制作されて、情報拡散が計られたことは疑いがない。

・・・おっと、横道にそれるので、本題に復帰。

本日のテーマは木材の山からの出荷「山水水運」の流れ。

一定寸法に「製材」された材木がどのようなプロセスを経ていたのか、です。

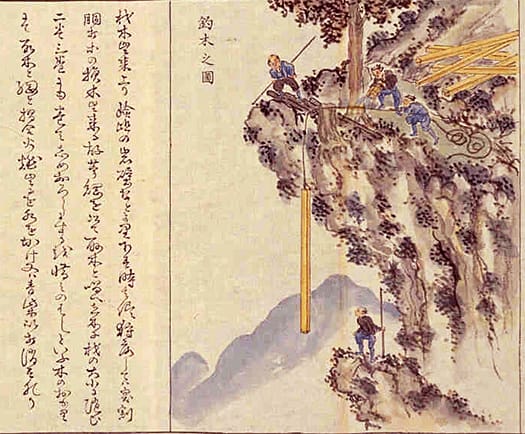

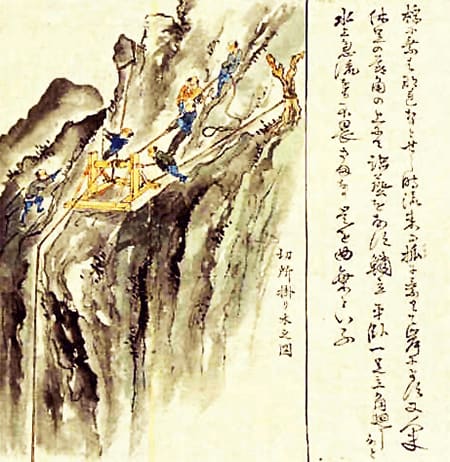

急峻な山地から切り出された材木はいろいろな方法で「運び出される」

ここでは慎重に「吊り下げられ」ている。

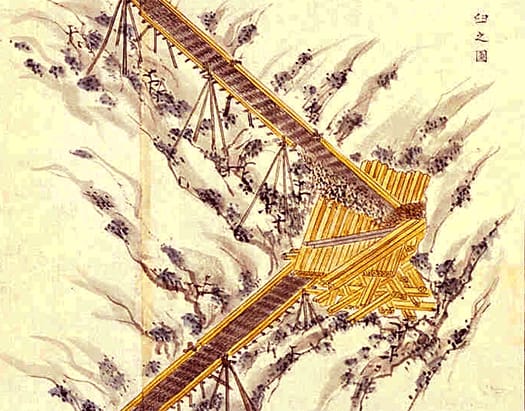

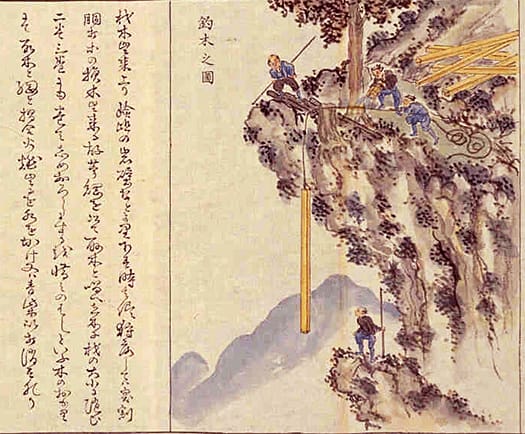

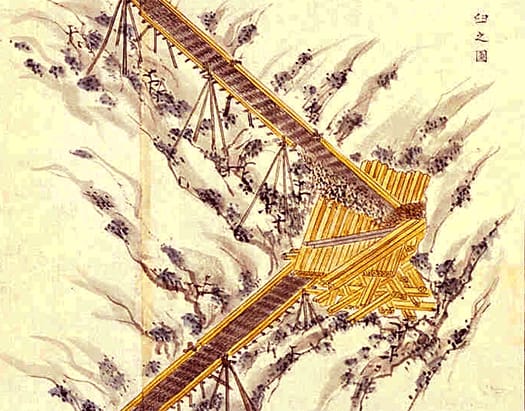

それらを斜面に沿って「降ろしていく」木道が山中で構築される。

こちらは木道の反転切り返し部分。

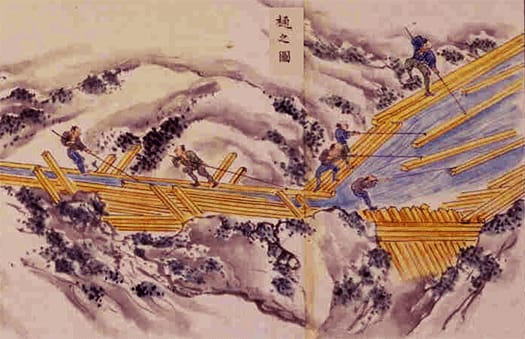

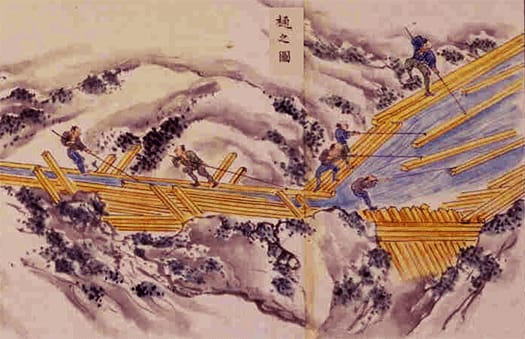

地形に沿って一部では「修羅」という装置も造作される。

森林の伐採地から木材を搬出するための大型スライダー、滑り台。

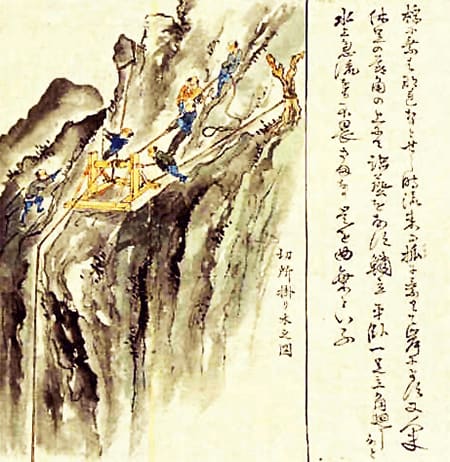

こちらは「樋」という工程図ですが、どうもやむを得ず材木を上方移動させる工夫か。

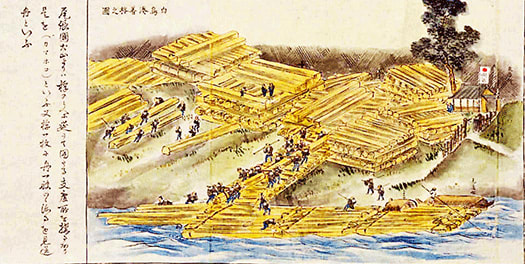

一時的に荷揚げされた集積ぶりがすごい。

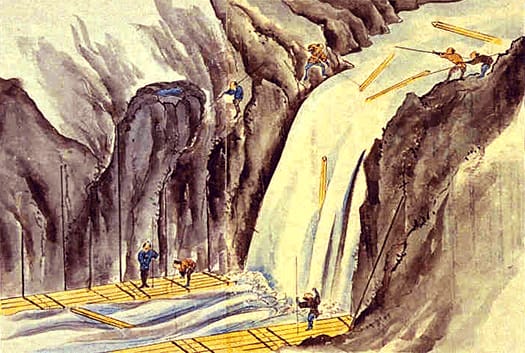

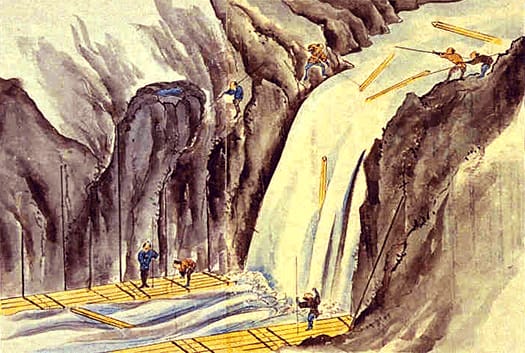

切所狩下之図。起伏の激しい日本の山岳ではこういう滝のような「切所」が発生する。

これはもっと急峻な地形での積み下ろし作業の図のようです。

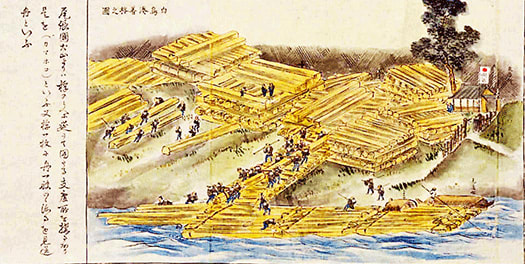

留綱張渡之図。だんだん川の流量が多い平地に差し掛かってきた箇所。

河川に流して運送した材木が魚群のように「網」で掬われている。

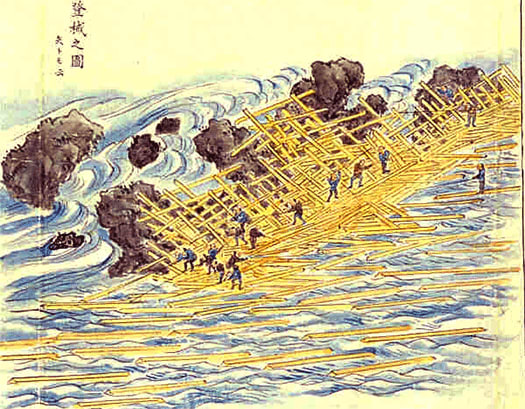

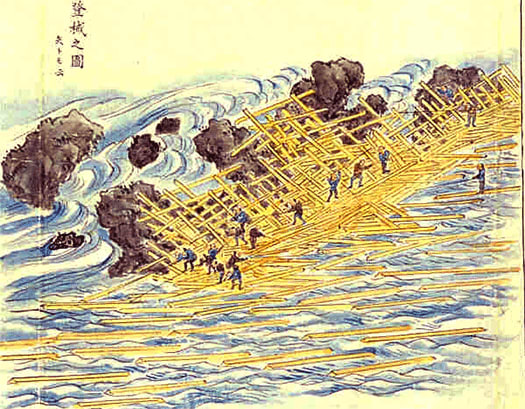

「登械之図」という題名の工程。岩場のあるあたりで材木を「組み上げる」のか。

こういった道中を経て「白鳥湊」という尾張熱田付近の集積湊に到着する。

一気に画像を時系列とおぼしき順にならべて掲載してみました。

それぞれには、ツッコミどころも満載ではありますが(笑)。

この運送プロセスを見ると昨日記載の件、丈六〜約5m単位が材の長さとして

整えられていると思える。「文六」という図への題名付けは間違いでは・・・。

とりあえず、本日は一気通貫で江戸期の材木の運送プロセスでした。

先人たちのすばらしい仕事ぶりを深く思い知らされる・・・。

この「官材川下之図」は北大データベースで発見したのですが、

どういう経緯で北大に資料として格納されているのかはよくわかりません。

巻物として入手されたものなので多数印刷されていたとは思われないのですが、

江戸時代までの「出版産業」としては巻物の需要は多かったと思われる。

紙を綴じて本の形式にするよりも、巻物の方が「縦書き・右から左へ」という

日本語の表現文化には最適化されていたように思う。

北大の「北方資料データベース」では「官材川下之図」という題名になっているが、

調べていると、ほぼ同内容の巻物が複数存在している。

江戸で、というか江戸だけで存在した「出版」業内部でこういった

「画像の流用」が行われたのか、このあたりも今回の探究で浮かび上がってきている。

1点ものだけで制作されたとも思われない。出版の本質である「拡散機能」で

複数制作されて、情報拡散が計られたことは疑いがない。

・・・おっと、横道にそれるので、本題に復帰。

本日のテーマは木材の山からの出荷「山水水運」の流れ。

一定寸法に「製材」された材木がどのようなプロセスを経ていたのか、です。

急峻な山地から切り出された材木はいろいろな方法で「運び出される」

ここでは慎重に「吊り下げられ」ている。

それらを斜面に沿って「降ろしていく」木道が山中で構築される。

こちらは木道の反転切り返し部分。

地形に沿って一部では「修羅」という装置も造作される。

森林の伐採地から木材を搬出するための大型スライダー、滑り台。

こちらは「樋」という工程図ですが、どうもやむを得ず材木を上方移動させる工夫か。

一時的に荷揚げされた集積ぶりがすごい。

切所狩下之図。起伏の激しい日本の山岳ではこういう滝のような「切所」が発生する。

これはもっと急峻な地形での積み下ろし作業の図のようです。

留綱張渡之図。だんだん川の流量が多い平地に差し掛かってきた箇所。

河川に流して運送した材木が魚群のように「網」で掬われている。

「登械之図」という題名の工程。岩場のあるあたりで材木を「組み上げる」のか。

こういった道中を経て「白鳥湊」という尾張熱田付近の集積湊に到着する。

一気に画像を時系列とおぼしき順にならべて掲載してみました。

それぞれには、ツッコミどころも満載ではありますが(笑)。

この運送プロセスを見ると昨日記載の件、丈六〜約5m単位が材の長さとして

整えられていると思える。「文六」という図への題名付けは間違いでは・・・。

とりあえず、本日は一気通貫で江戸期の材木の運送プロセスでした。

先人たちのすばらしい仕事ぶりを深く思い知らされる・・・。