わたしは人生時間で7-8年にわたった東京暮らし、そして札幌帰還後の一時期のマンション暮らし4-5年ほどの期間を除いて、ほぼずっと札幌での「戸建て住宅」暮らしを経験してきました。

少年期は家事の雪かきなどの記憶はそれほどありません。たぶん家族一同でやっていたので自分意識を持つことなく過ごしていた。一方現住所・札幌市西区山の手での暮らし35年ほどの間、本格的に自宅と周辺の雪かき、クルマを主とした冬場の行動環境を維持させることが、論を待たない大前提の環境として過ごしてきた。

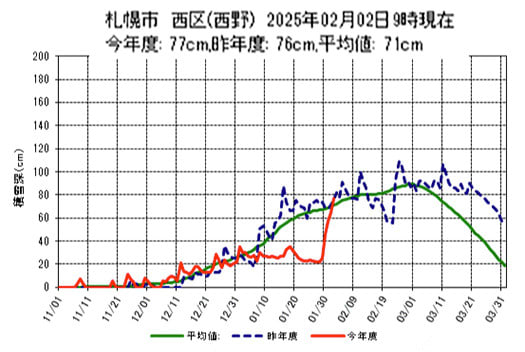

少なくともこの35年あまりの間で、冬中でたぶん2日に1度程度は除雪作業が習慣化してきていた。上のグラフを見ていただくと、「平年値」降雪量はほぼなだらかな推移を見せていて、そのような「体験記憶」が常識だった。それに対してことしの1月の少雪ぶりはいかにも異常。ひょっとして、このまま春になるの?というほのかな期待まで抱いてしまっていた。

しかし帳尻合わせは容赦なくやって参りました。図のような降雪量の急増ぶり。2月の声を聞いて1月中の少雪が一気・急激にドカ雪となって帳消しになって来た。50cmほどの降雪が2-3日の間に襲った。2/2段階で平年値71cmに対して今年度77cmと軽々と追い越してしまった。で、これは「午前9時」段階での計算。昨日2/2にはその時間以降も降り続いていた。なので、本日のデータチェックがちょっとコワい。

まぁ、平年値というのは、日本列島の全地球的な位置関係、大陸からの偏西風と日本海からの蒸散水分という環境要因からは、そう大きな変化はあり得ないので、それが如実に表れたということなのでしょう。

ことしの降雪の状況変化でちょっと気付かされたこと。それは北国人にとっては「雪かき」労作というのは、一種の「庭仕事」意識というのがあるのではないかということ。本州以南地域では家の基本的付随要素として庭仕事があるけれど。北海道人にはイマイチなワケとして、実はこの除雪作業が「強制的にやらざるを得ない」労役のような「周辺環境整備」としてあって、ようやく春になって「解放」されるという心理が大きいと思うのです。

もっともこの「庭仕事」は自分のことだけではなく周辺へも拡張する性格がある。そういう部分が「道民性」にどのように関わっているか、興味深いテーマ設定のように思えています。ふ〜む。

English version⬇

Sapporo's winter snowfall surged to above-normal levels.

The snowfall in Sapporo is above normal, with a sharp increase in the amount of snowfall in winter. This is the kind of forced environmental maintenance work. Is there a reason why people in Hokkaido don't care more about their gardens? ...

I have lived in a ‘detached house’ in Sapporo for almost all my life, except for 7-8 years in Tokyo and a period of 4-5 years in a flat after returning to Sapporo.

As a boy, I don't remember much housework such as shoveling snow. Probably the whole family did it together, so I spent my time without self-consciousness. On the other hand, during the 35 or so years of living in my current address, Yamanote, Nishi-ku, Sapporo, I have spent my time in earnest shoveling snow in and around my home and maintaining a car-based winter activity environment, which is arguably the most important prerequisite.

Over the past 35 years or so, at least, it has become a habit to remove snow probably every two days during the winter. The graph above shows that the ‘normal’ snowfall amount has shown a gradual transition, and such a ‘memory of experience’ was the norm. In contrast, the low snowfall in January this year was very unusual. In contrast, the low snowfall in January this year was extraordinary. I even had a faint hope that it might turn into spring.

However, the balance of the books has been unrelenting. The snowfall of 50 cm fell in two or three days, easily overtaking the average of 71 cm on 2 February, which is 77 cm for this year. And this was calculated at the ‘9am’ stage. Yesterday, 2/2, it continued to fall after that time. So today's data check is a bit scary.

Well, the normal value means that the global positioning of the Japanese archipelago and environmental factors such as westerly winds from the continent and evaporating moisture from the Sea of Japan mean that there cannot be such a big change, so this is a true indication of it.

The change in snowfall conditions this year made me realise something. It may be that for people in northern countries, the labour of shoveling snow is a kind of ‘garden work’. In the southern part of Honshu, gardening is a basic part of the house. The reason why this is not so good for Hokkaido people is, I think, largely due to the mentality that this snow removal work is a kind of ‘forced’ labour, a kind of ‘maintenance’ of the surrounding environment, which is finally ‘released’ in the spring.

However, this ‘garden work’ is not only about oneself, but also extends to the surrounding area. It seems like an interesting thematisation to see how this aspect is related to ‘provincial character’. Hmmm.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます