ふたたび新幹線に乗って新青森から新函館北斗へ。

ということですが、土曜休みでもあるので、カミさんが札幌から

クルマで函館まで迎えに来てくれて、

ふたりで函館の春を巡り歩いておりました。

やっぱり本州地域各地でサクラの便りを聞くと

北海道人も、そんな春への思いが沸き立っても来る。

そうすると、一番本州に近く、気候も温暖な函館地区に

春を探してみたくなるということになる次第。

だいたい、わが家ではこの4月時期には道南を巡ることが多い。

好天にも誘われて歩きましたが、

しかしきのうは風が強かったので、場所によってはクルマが揺れたりもした。

わたしは前日まで青森だったのでこっちの天気予報は知らなかったけど、

カミさんの情報では週末~週はじめにかけて、

降雪の予想も出ているのだとか。

なかなか一足飛びに春は来てくれませんね。

でも、市内行脚の各所でごらんのような花が目を楽しませてくれた。

上の花はクロッカス。

土を破って、元気な躍動感を感じさせてくれる。

北海道のこの時期には、華やかさで一番なんではないかと。

で、一方下は「マンサク」の花であります。

マンサクの語源は明らかでないとのことですが、

東北地方で「まず咲く」「まんずさく」が訛ったものといわれる。

この花は、香雪園という函館上湯ノ川にある名園で見たもの。

たまたま、トラピスチヌ修道院の見学のあとに、

「見晴らし公園」というスポットが最近外国人に人気、函館で28番目、

とかいう案内を目にしたので、初めて知った次第。

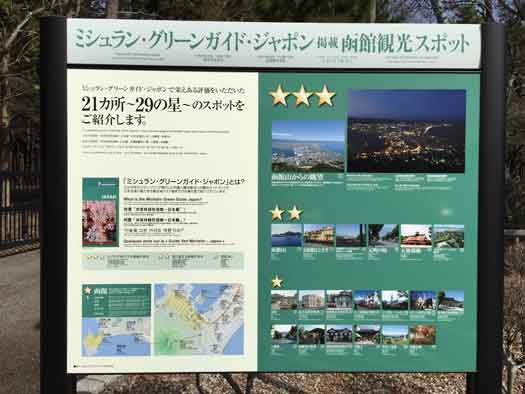

函館市内各所で、このような看板を見ました。

ミシュランガイドが日本人にも大いに役立っている。

「外国人が見たニッポン」というような視点に弱い日本人を

ハッキリと正面から認めているこういう看板。

というような自虐的視点もあるワケですが、

各所で中国人観光客のみなさんにも遭遇しましたので、

かれらへのアピールが主眼なのでしょうね。

観光の魅力向上にはいいアピールではないかと思われました。

で、明日以降、このなかで「香雪園」に残る名建築をご案内したいと思います。

本日はまだ疲れもあるので、軽いお花の話題でした。