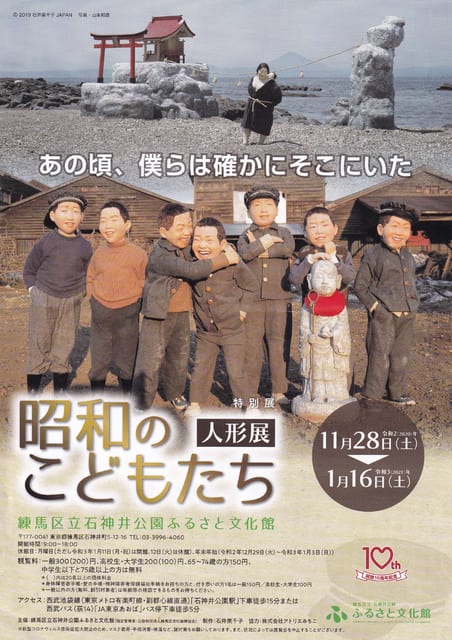

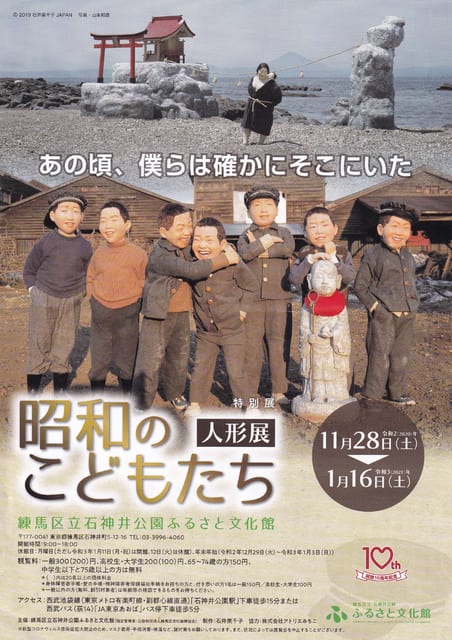

練馬区の「石神井公園ふるさと文化館」で、「昭和のこどもたち」

という人形展(特別展)が、昨日(1月16日)まで行われていました。

この機会に石神井公園を散策してみることにしました。

電車・バスが空いているはずの平日の午後を選びました。

石神井公園にはもう何年も行っていません。本当に久しぶりです。

公園の南側を流れる石神井川には、やわらかな陽ざしを受けて

水鳥が泳いでいます。

全体が黒っぽく、くちばしから額のあたりが白くなっています。

図鑑をみると、オオバンという鳥に似ていますが、さてどうでしょうか。

「ふるさと文化館」は石神井池のすぐ南側。近代的な建物です。

人形展は2階が会場になっていました。

台の上に人形が並んでいます。人形の一体は、30~40センチくらいの

高さです。

昭和の子どもたちの姿が、びー玉、メンコ、チャンバラ、ままごと、けんか、

とっくみあい、またのぞき、三輪車などのタイトルで、作られています。

昭和20年代から30年代前半くらいでしょうか。

自分の子どもの頃と重なって、なつかしさが蘇ってきます。

近くの山で取ってきた木でチャンバラ。小さな川でびしょびしょ。

田んぼで泥だらけ。缶蹴り。けんけんぱ。資材置き場や空き地で

ごっこ遊び。

確かに貧しかったと思います。何もない時代だったと思います。

ところで、この人形の作家は、石井美千子さんという方です。

残念ながら撮影禁止でしたので、雰囲気をお感じになりたい方はネットで

検索してみてください。

文化館を出た後に、三宝寺池のほうを少し歩いてみました。

桜の季節だけでなく何度となく訪れた園内の風景は、以前と同じでした。

池の周囲の木道や歩道も、おそらく変わっていないようです。

散策を楽しむ人、カメラで池の風情や野鳥の姿を撮る人。

そうした人たちが思い思いに公園内を楽しむ姿も同じです。

ただ、それほどの人ではないのは、コロナ禍のせいでしょう。

逆光の中での池の佇まい。いろいろな光景を見せてくれる池です。

池から上がったたくさんの鴨が、枯葉の中に首を突っ込んで何やら

ついばんでいるように見えます。いったい何をしているやら。

昭和の前半の子ども時代、仕事に追われた昭和後半から平成。

あっという間に時が過ぎてきました。

そして今、人生の集大成の時期に入っています。

それがまさかコロナ禍になるとは思いもよりませんでした。

明日はわからないものです。

それだけに、この一日を大事に生きていきたいものです。

という人形展(特別展)が、昨日(1月16日)まで行われていました。

この機会に石神井公園を散策してみることにしました。

電車・バスが空いているはずの平日の午後を選びました。

石神井公園にはもう何年も行っていません。本当に久しぶりです。

公園の南側を流れる石神井川には、やわらかな陽ざしを受けて

水鳥が泳いでいます。

全体が黒っぽく、くちばしから額のあたりが白くなっています。

図鑑をみると、オオバンという鳥に似ていますが、さてどうでしょうか。

「ふるさと文化館」は石神井池のすぐ南側。近代的な建物です。

人形展は2階が会場になっていました。

台の上に人形が並んでいます。人形の一体は、30~40センチくらいの

高さです。

昭和の子どもたちの姿が、びー玉、メンコ、チャンバラ、ままごと、けんか、

とっくみあい、またのぞき、三輪車などのタイトルで、作られています。

昭和20年代から30年代前半くらいでしょうか。

自分の子どもの頃と重なって、なつかしさが蘇ってきます。

近くの山で取ってきた木でチャンバラ。小さな川でびしょびしょ。

田んぼで泥だらけ。缶蹴り。けんけんぱ。資材置き場や空き地で

ごっこ遊び。

確かに貧しかったと思います。何もない時代だったと思います。

ところで、この人形の作家は、石井美千子さんという方です。

残念ながら撮影禁止でしたので、雰囲気をお感じになりたい方はネットで

検索してみてください。

文化館を出た後に、三宝寺池のほうを少し歩いてみました。

桜の季節だけでなく何度となく訪れた園内の風景は、以前と同じでした。

池の周囲の木道や歩道も、おそらく変わっていないようです。

散策を楽しむ人、カメラで池の風情や野鳥の姿を撮る人。

そうした人たちが思い思いに公園内を楽しむ姿も同じです。

ただ、それほどの人ではないのは、コロナ禍のせいでしょう。

逆光の中での池の佇まい。いろいろな光景を見せてくれる池です。

池から上がったたくさんの鴨が、枯葉の中に首を突っ込んで何やら

ついばんでいるように見えます。いったい何をしているやら。

昭和の前半の子ども時代、仕事に追われた昭和後半から平成。

あっという間に時が過ぎてきました。

そして今、人生の集大成の時期に入っています。

それがまさかコロナ禍になるとは思いもよりませんでした。

明日はわからないものです。

それだけに、この一日を大事に生きていきたいものです。