富山県から南に下り、岐阜に。

木曽路は全て山の中にある、と読まれた飛騨高山に到着。

この日の食事は伝統茶席、宗和流のコースをいただきました。

料亭「州さき」は岐阜県最古の料亭です。創業1794(寛政6)年。

吹き抜けの天井を見上げると、大きな鯉のぼり。

土間の横に設えられた上り框には季節の飾り。

鰻の寝床のような土間の先に客室があります。

長い廊下の途中にも5月のお節句飾り。

この地方では、節句の祝いは一月遅れで丸一ヶ月続くそうです。

通された部屋は和室のテーブル席。

事前に母の膝が悪いことを伝えてあったのですが、これは嬉しかった!

正式な食事は「宗和流本膳」として10数時間かけて30種類の膳が供されるとのこと。

今も、宗和流の本膳はこの地で同様に冠婚葬祭時に提供されています。

さすがに今回は時間の限られた旅行中のこと、

いただいたのは「本膳崩し」と呼ばれる略式コース。

お品書き

これは生盛膾(なます)です。

全部混ぜてお召し上がり下さいとのことで

小平は五月の盛り付け

お膳はまるで誰かがすぐ近くで見ているかのように絶妙のタイミングで供されます。

紙敷も五月の節句バージョン。

お肉ではありません。湊楊(みなとあげ)という豆腐を使った精進揚です。お魚の照り焼きに見立てています。

丼、器のふたを開けると、菖蒲。

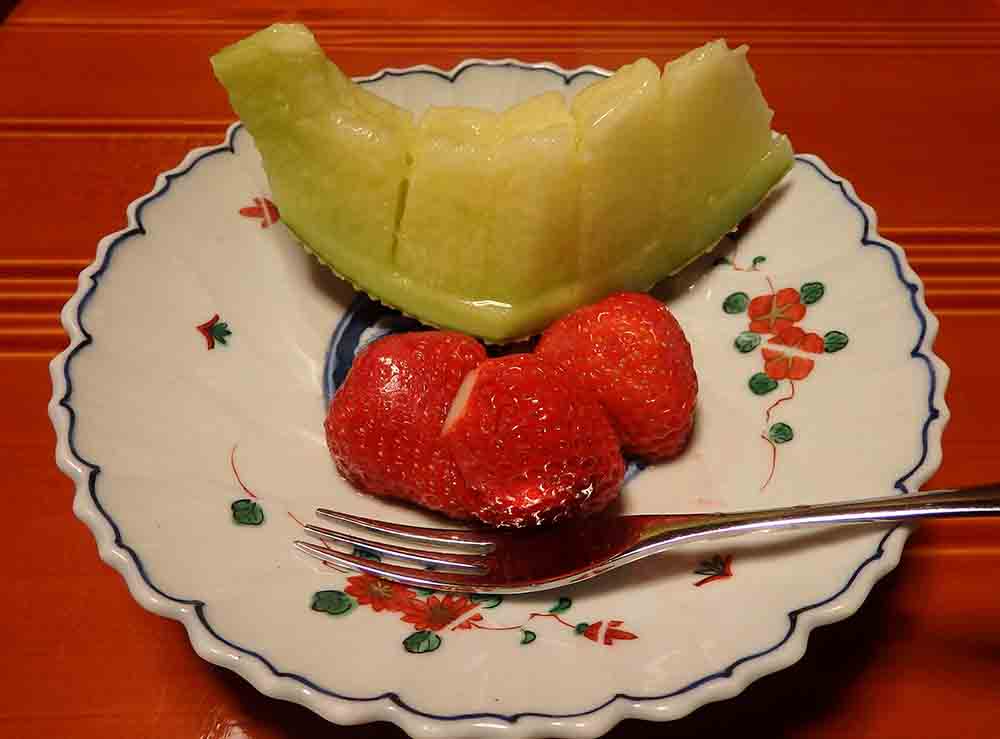

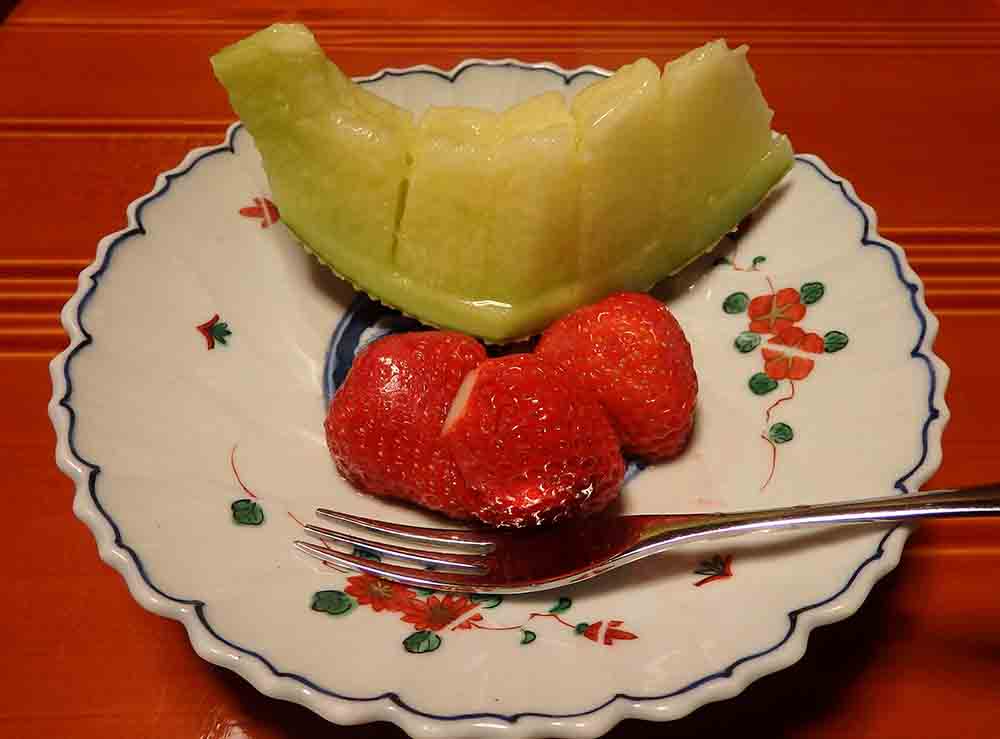

味も盛り付けも素晴らしいのですが、器もまた素敵です。

飛騨高山は木曾路、中山道の宿場。関東と関西の中間にあって、交通の要所。

豊富な木材資源を生かした木材産業と木材加工の匠の技で全国を席巻しました。

かつてこの地を治めていたのが、高山藩金森家。

藩主は初代二代を通じて京都で千利休に師事した茶武人でした。

その縁で、京で千利休が自刃した際に利休の長男を城下に匿います。

そこで京千家の流れをくむ宗和流作法を確立したとされています。

京都と江戸の中間地点に位置する飛騨高山で東西の風習をほど良くブレンドさせつつ、

雪深い山あいの地での限られた食材を生かし、訪問者をもてなすことを旨とする宗和流は、

やがて現代に伝わる食事の作法、食卓の原型として日本中に広がります。

戦前(第二次世界大戦前)の日本の家庭での食事作法もここに始まったと言われているそうです。

料亭「洲さき」は、今は途絶えた宗和流本家の作法と茶懐石を200年以上の間守り続けてきたのでした。

(金沢には加賀藩に伝わった加賀宗和流が現在も残っています。)

他の部屋にもお客様がいるらしく、時折賑やかな歓声が漏れてきます。

しかしその音は木造の広い家屋の中で吸収され、柔らかな音質に変わっていてほとんど気になりません。

BGMなどの人工音は一切ないので、供される料理に五感を集中できます。

気がつけばあっという間に2時間が経っていました。

堪能。

ごちそうさまでした。

「洲さき」ホームページ http://www.ryoutei-susaki.com/shop_info/shop_info.html

世界遺産の里を見た!<中部北陸旅行file.3>は、こちら

___

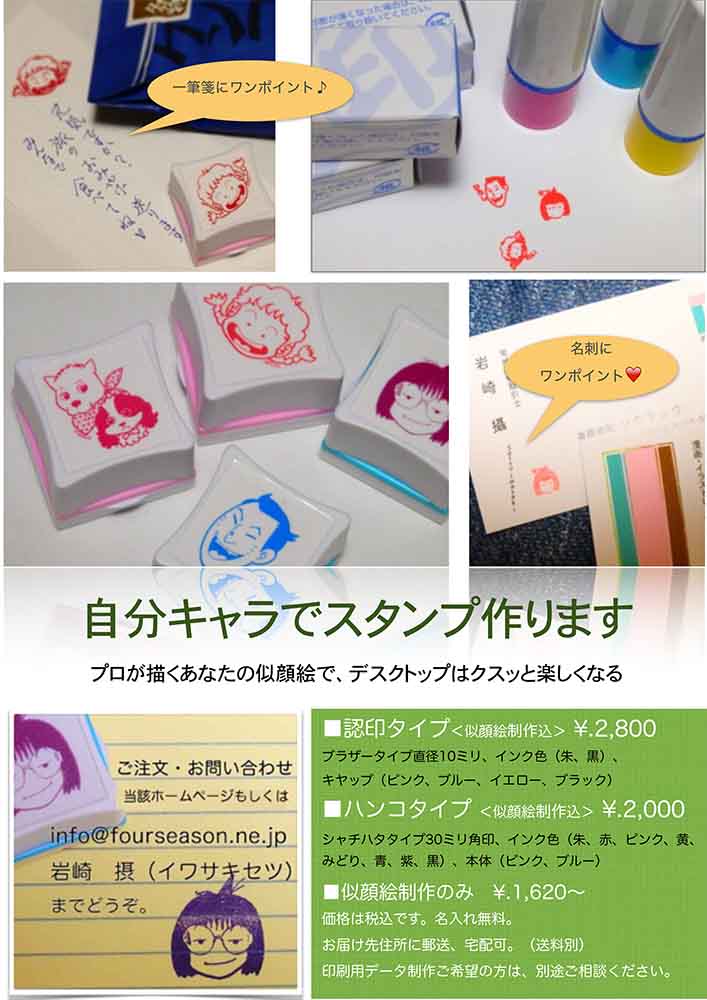

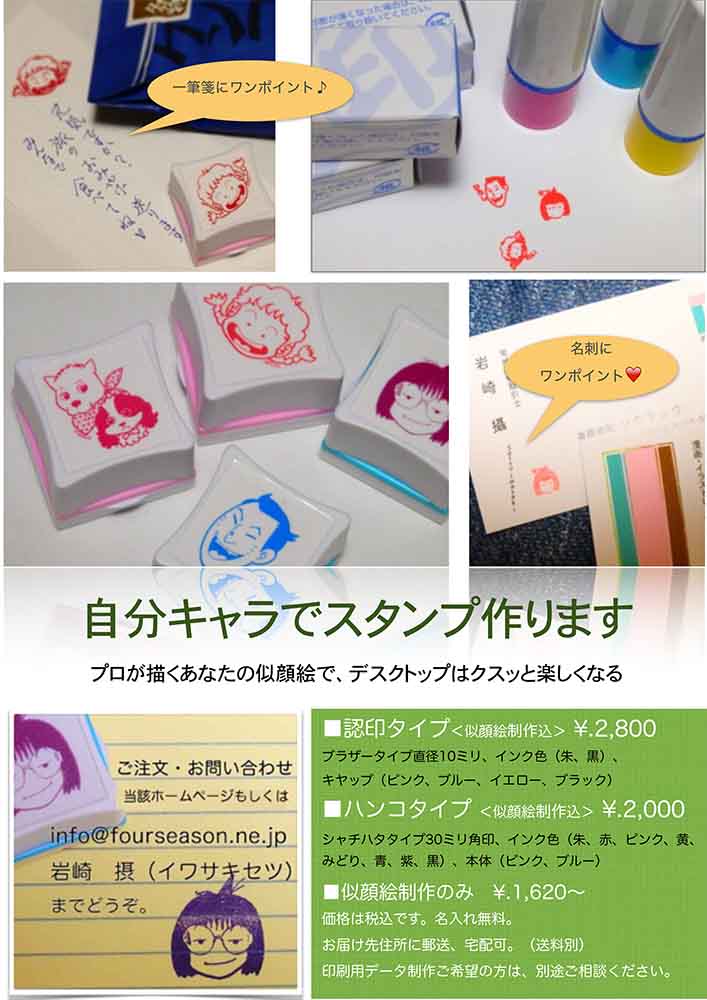

=広告=クリックしてね!

木曽路は全て山の中にある、と読まれた飛騨高山に到着。

この日の食事は伝統茶席、宗和流のコースをいただきました。

料亭「州さき」は岐阜県最古の料亭です。創業1794(寛政6)年。

吹き抜けの天井を見上げると、大きな鯉のぼり。

土間の横に設えられた上り框には季節の飾り。

鰻の寝床のような土間の先に客室があります。

長い廊下の途中にも5月のお節句飾り。

この地方では、節句の祝いは一月遅れで丸一ヶ月続くそうです。

通された部屋は和室のテーブル席。

事前に母の膝が悪いことを伝えてあったのですが、これは嬉しかった!

正式な食事は「宗和流本膳」として10数時間かけて30種類の膳が供されるとのこと。

今も、宗和流の本膳はこの地で同様に冠婚葬祭時に提供されています。

さすがに今回は時間の限られた旅行中のこと、

いただいたのは「本膳崩し」と呼ばれる略式コース。

お品書き

これは生盛膾(なます)です。

全部混ぜてお召し上がり下さいとのことで

小平は五月の盛り付け

お膳はまるで誰かがすぐ近くで見ているかのように絶妙のタイミングで供されます。

紙敷も五月の節句バージョン。

お肉ではありません。湊楊(みなとあげ)という豆腐を使った精進揚です。お魚の照り焼きに見立てています。

丼、器のふたを開けると、菖蒲。

味も盛り付けも素晴らしいのですが、器もまた素敵です。

飛騨高山は木曾路、中山道の宿場。関東と関西の中間にあって、交通の要所。

豊富な木材資源を生かした木材産業と木材加工の匠の技で全国を席巻しました。

かつてこの地を治めていたのが、高山藩金森家。

藩主は初代二代を通じて京都で千利休に師事した茶武人でした。

その縁で、京で千利休が自刃した際に利休の長男を城下に匿います。

そこで京千家の流れをくむ宗和流作法を確立したとされています。

京都と江戸の中間地点に位置する飛騨高山で東西の風習をほど良くブレンドさせつつ、

雪深い山あいの地での限られた食材を生かし、訪問者をもてなすことを旨とする宗和流は、

やがて現代に伝わる食事の作法、食卓の原型として日本中に広がります。

戦前(第二次世界大戦前)の日本の家庭での食事作法もここに始まったと言われているそうです。

料亭「洲さき」は、今は途絶えた宗和流本家の作法と茶懐石を200年以上の間守り続けてきたのでした。

(金沢には加賀藩に伝わった加賀宗和流が現在も残っています。)

他の部屋にもお客様がいるらしく、時折賑やかな歓声が漏れてきます。

しかしその音は木造の広い家屋の中で吸収され、柔らかな音質に変わっていてほとんど気になりません。

BGMなどの人工音は一切ないので、供される料理に五感を集中できます。

気がつけばあっという間に2時間が経っていました。

堪能。

ごちそうさまでした。

「洲さき」ホームページ http://www.ryoutei-susaki.com/shop_info/shop_info.html

世界遺産の里を見た!<中部北陸旅行file.3>は、こちら

___

=広告=クリックしてね!