羽田空港を利用されたことがある人ならば一度は目にしたことがあるであろう穴守稲荷神社という名前。

こちらは羽田空港の誕生におおきく関わった縁の深い神社です。

▲穴守稲荷駅。現在の羽田空港につながる空港線はかつて穴守線と呼ばれ、日本ではじめて神社仏閣を参拝するために敷設された路線です。戦前までは川崎大師と並ぶ有名な神社でした

▲駅の前にはさっそく鳥居を模したモニュメントが出迎えてくれます

▲羽田空港方面へと歩いていくと

▲穴守稲荷神社がみえてきます

▲こちらが拝殿

拝殿の右に目を向けると

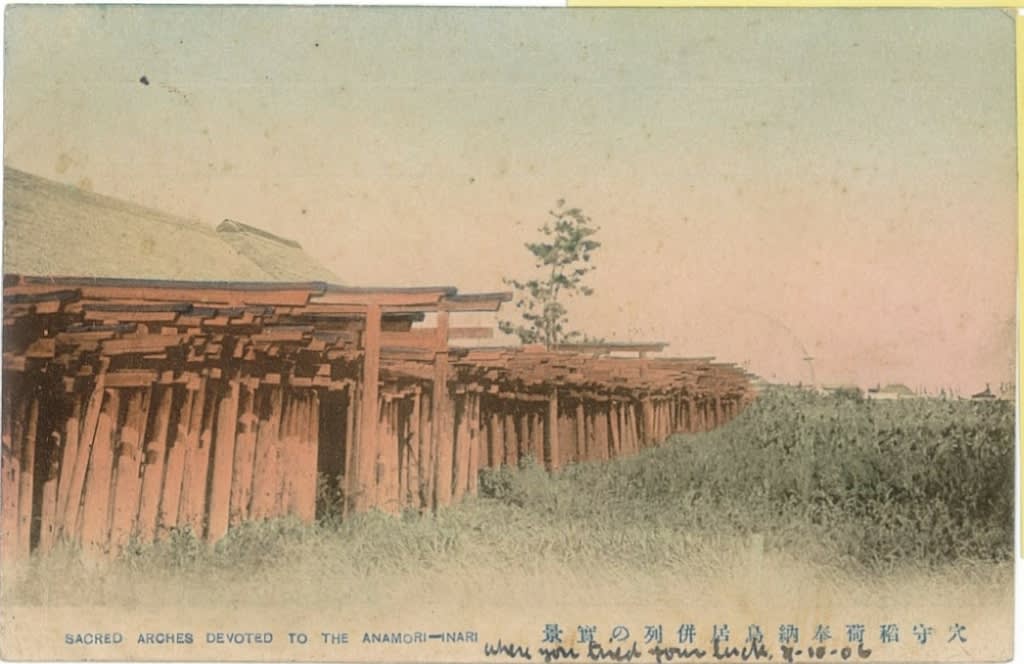

▲千本鳥居があります。京都の伏見稲荷神社に由来するものですが、本家の伏見稲荷神社にある鳥居が山中にあるものも含めて1万本なのに対し、穴守稲荷はかつて4万本以上あったそうです

出典:Wikipedia引用

▲鳥居の山です。うまく積んでますね

出典:Wikipedia引用

▲中にくぐってるときは雨の日でも濡れなかったとか

▲今でこそだいぶ減りましたが、それでもみっちり重なっています

▲奥の宮

そのひだりを見ると

▲なにやら階段が…

▲下のところには御神砂

▲奥に進むと稲荷の像があります。これは羽田空港との因縁を象徴するものになってます

羽田空港の前身は東京飛行場と呼ばれ、現在の羽田空港の滑走路あたりに穴守稲荷神社がありました。

満州事変が起きる前までこの辺り一帯は、競馬場、運動場、ゴルフ場、オートレース、潮干狩り、海水浴、温泉、料亭、鴨場まであり、娯楽のフルコースが楽しめる一大観光地でした。

しかし太平洋戦争で日本が負けると東京飛行場はGHQに接収され、周辺の住民たちは12時間以内に立ち退くように強制されます(のちに交渉して48時間に変更)。穴守稲荷神社も例外ではなく、今の地に追いやられてしまうのです。

その時に唯一持ってくることができたのがこのお稲荷さんでした。

地面に埋まっていた姿を住民たちがみつけてスコップで掘り出したそうです。

こうした奇跡の生還から無事に戻ってこられる縁起物として羽田空港関係者の間であやかられるようになりました。

▲その稲荷像の上には…

▲航空稲荷があります。こちらは元々羽田空港に設置されていた神社で、ビルの建て直しに伴い移設されました

▲ハワイアン航空とかの文字がみえます。青がANAで赤がJALです

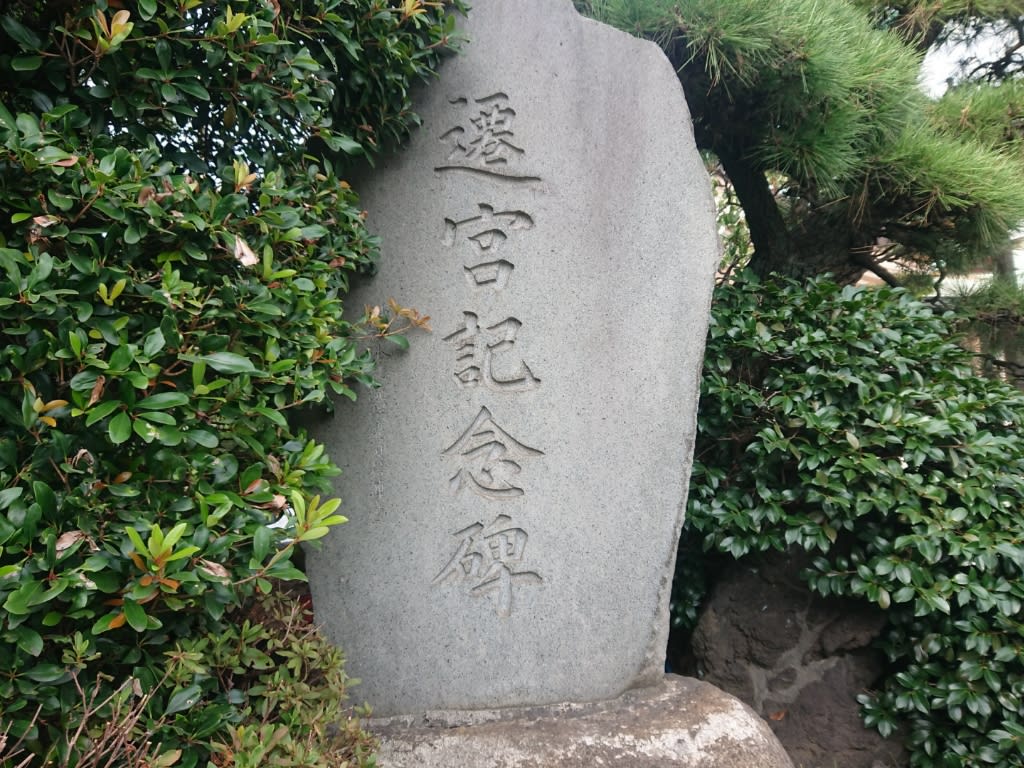

▲そして頭上をみると、稲荷山があります。こちらは令和2年に作られた出来立てホヤホヤの山です

出典:Wikipedia引用

▲むかしの稲荷山

▲階段をのぼると

▲千本鳥居を見下ろすができます

▲頂上に到着

▲周囲の屋根よりも高いところある神社なので眺めは最高でした

▲帰りはこちらの階段です

大正時代になると穴守稲荷神社の総代であり温泉宿の当主だった石關倉吉は、航空機に対する熱意を持つ青年たちと出会い、無償で敷地を貸し出します。

やがて青年たちは日本飛行学校を作り、そこから羽田空港の前身である東京飛行場が建設されました。

穴守稲荷神社が日本飛行学校の設立に協力したゆえにその後移転を余儀なくされたというのは皮肉な話です。

しかし未来を切り開く若者への献身が都心に近い飛行場を生み出し、現代の我々に大きな恩恵をもたらしてくれました。

そしてじつはもつ一つ羽田空港にまつわるエピソードがあって、GHQは飛行場を拡張するにあたって旧穴守稲荷神社を壊したのですが、そこにあった大鳥居だけはどんなに頑張っても引き抜くことができませんでした。

取り除こうとした軍関係者に事故や不幸が相次ぎ、大鳥居の祟りだという噂が持ち上がりました。

出典:Wikipedia引用

アメリカの進駐軍ですら取り除けなかった大鳥居はしばらくの間、羽田空港の駐車場に置かれ続け、1999年になって国際空港としての発展に伴いようやく移転されることになりました。

次回は、その移転された大鳥居を訪ねてみたいと思います。