首都圏に住んでいる高校の同級生3人が古稀を迎えたことを契機に、歴史探訪や文学散歩

のテーマで街歩きをしています。今回は群馬県の織物の街・伊勢崎の歴史探訪です。

JR両毛線と東武・伊勢崎線が乗り入れる伊勢崎駅に集合しました。

ノブ:群馬県は初めてだね。「織物の街・伊勢崎」の名は知っていた。でも、ここが織物

の街になった背景や「伊勢崎絣(かすり)」が女性の心を掴んだ理由は知らないな。

ヤス:それにしてもここは遠かった。3時間だよ、大阪へ行くのと変わらない時間だった。

ヒデ:お疲れだったね。ここは爺さんの住んでいた町で、学生時代には遊びに来ていたか

ら少しだけ土地勘があるんだ。

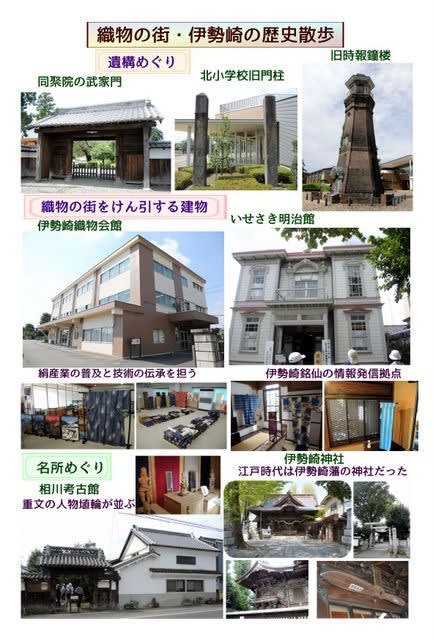

ヒデさんは市内に残る歴史的建造物の紹介から始めました。集合が11時だったので駅周辺

の遺構だけに絞ったようです。蚕種農家住宅 田島林平旧宅などもあるのですがね。

ヒデ:この「同聚院(どうじゅいん)の武家門」は伊勢崎で最古の木造建築物だ。伊勢崎

藩主稲垣長茂の屋敷門と伝えられていて、本柱4本と控柱4本の4脚門で、本柱の

位置が屋根の棟よりも前にずれる薬医門という形式だそうだ。

ノブ:同聚院の本堂や山門は修復されて綺麗になっているけど、境内にあるこの武家門だ

けは遺構として残されたのだね。

ヤス:薬医門とは門扉の隣に出入りが簡単な戸を設け、患者の出入りを楽にした医院の門

という説があるね。確かにくぐり戸がある。大きなカヤの木もあるし歴史を感じるね。

ヒデ:次は「北小学校旧門柱」だ。明治6年開校のこの学校が、明治15年に現在の地に新

校舎を落成した当時の門柱だ。当時は明石小学校と言っていた。

ノブ:この石柱を見ると明治の人たちの教育への力の入れ方が分かるね。立派な門柱だ。

ヒデ:そして、ここが「旧時報鐘楼」だ。大正4年(1915)に横浜で貿易商を営んでいた

伊勢崎出身の小林桂助翁によって建造された。 当時は、楼上部に中台寺の釣鐘が

あったが、戦時中の金属回収に供出され、塔屋部分も戦火で焼失してしまった。

今あるのは市制施行五十周年の記念に修復して当時の姿を復元したものだ。

ヤス:大正時代の洋風建築様式を色濃くとどめた鉄琴コンクリート煉瓦張りの建造物は少

ないだろうね。西洋文化にあこがれた大正人のロマンを今に伝えるものだな。

ここからは織物の街・伊勢崎の真髄に迫るようです。一行は「伊勢崎織物会館」に入って

行きました。「いせさき銘仙」の染めの技法をビデオで解説していただいたようです。

ヒデ:伊勢崎は国定忠治で有名な赤城山の南面にあり、火山灰が多く含まれた水はけのよ

い土地だ。水はけが良すぎて米作りには不向きだが、桑の生育には適していたから、

江戸時代中期には銘仙の基礎が築かれ、明治から大正・昭和の初期にかけて、「い

せさき銘仙」として、国の輸出政策の後押しもあって発展してきた。戦後は生活様

式が洋服に切り替わり、いせさき銘仙は大きな打撃を受けた。でも一本一本丁寧に

織られたいせさき銘仙の良さは根強い人気があり、昭和50年には、伝統的工芸品

「伊勢崎絣」として国の指定を受けている。

ヤス:ビデオで5種類ほどの先染めの技法を紹介してもらったけど、もう後継者がいない

技法もあると言っていたね。

ノブ:展示品を見たら、反物以外でもネクタイやテーブルクロスなどの小物類も多く作ら

れている。新しい挑戦が行われている。

ヒデ:次は「いせさき明治館」だ。ここは旧今村内科医院で伊勢崎を代表する明治時代の

洋風建築物だ。ここにはアンティーク銘仙の着物が1年を通して展示されていて、

まさに伊勢崎銘仙の発信基地だね。昭和5年には群馬県予算の約3倍、456万反と途

方もない生産高を誇った伊勢崎銘仙は日本女性の10人に一人が着用していたと言わ

れていた。カラフルでモダンな柄は、新鮮な驚きと共感を抱かせるパワーが溢れて

いたから受け入れられたようだ。季節に合わせた銘仙が常時30~40点見られるの

もここだけの魅力だ。そして和洋折衷の建物の内部も興味深いから堪能してほしい。

文化財としての価値があるので、100mほど曳き家移転させてこの地にあるんだ。

ノブ:説明の中で「銘仙」とは絹だけのものだと強調していた。こだわりがあるんだね。

ここまで来たら世界文化遺産の富岡製糸場にも行かねばいけないな。

ヤス:正に和洋折衷の建物だ。洋風の造りは正面外観と診察室や薬局などに限られて、裏

側の外観や接客、居住関連の部屋は和風の意匠と凝った造作となっているな。欄間

の組子細工が凝っている。完全洋風化への抵抗が残っていた時代なのだろうね。

一行は最後に私設の博物館と伊勢崎神社に参拝して本日の街歩きを終えることにしました。

ヒデ:ここは「相川考古館」と言って、江戸時代伊勢崎町の町役人を務めていた相川氏の

居宅を利用した博物館だ。母家や土蔵、茶室など江戸時代に建てられた歴史的建造

物で、茶室「觴華庵」は県重要文化財。そして弾琴男子像はじめ4点の国指定重要

文化財を含む埴輪が展示されている。他に伊勢崎地方の考古資料約1万点を所蔵し

ているんだ。

ノブ:国指定文化財の埴輪はやはり素晴らしいものだね。心に強く訴えるものを持っている。

ヤス:奥にある稲荷社が土蔵造りで、耐火金庫の役割だというのも面白かった。

ヒデ:最後に紹介するのは「伊勢崎神社」だ。江戸時代は伊勢崎藩の神社だった。現在の

社殿は1848年(嘉永元年)の建築で社殿の彫刻が非常に緻密で壮麗だよ。拝殿正面

入口の上部には、戦時中、中島飛行機(富士重工業の前身)の社員が奉納した木製の

プロペラがある。飛行機が戦争から無事に帰ってくる様にと、渡航安全・航空安全

を祈願したものだ。

ノブ:伊勢崎銘仙でカバーされた御朱印帳があったよ。高いデザイン性や正絹の肌触りが

いいね。購入していくよ。

ヤス:ここは古くは赤石の郷と言ったそうだね。元亀年間(1570~1573)に伊勢大神宮を勧

請奉祀して伊勢崎と云うようになったと書かれている。伊勢崎の地名の由来が分かっ

たよ。

3人旅はこれからも続きそうです。次回はどこを案内してくれるのでしょうか。楽しみです。