茨城県の牛乳生産量は国内第3位(2020年)で全国でも有数の生産量を誇ります。この生産量

を支えている茨城県の酪農家の特徴は何といっても規模が大きいことです。200頭以上の乳牛

を飼育する酪農家が全国平均の約3倍にあたる約15%を占めているのです。県内には全域に酪

農場がありますが、酪農をけん引する最大の酪農家は、古河市に本社を持つ1956年創業の

「トモエ乳業」です。ここの牛乳は「ふるさと牛乳」のブランド名で店頭に並んでいます。

工場内には「牛乳博物館」を開設しており、牛乳の普及活動にも熱心です。茨城の牛乳は、豊

かな自然で育った乳牛から搾った牛乳で、牛乳の乳成分(乳脂肪、乳たんぱく質及び無脂固形

分)が優良で、栄養価が高く、骨粗鬆症予防やこれからの熱中症予防にもよいとされています。

又、生の牛乳だけではなく、6次産業への取り組みでブランド化された乳加工製品も次々と生ま

れています。茨城県といえば農業県のイメージが定着していますが、どっこい酪農の分野でも

大きく貢献しているのです。今回は茨城県の牛乳と名産品の乳加工製品を紹介します。

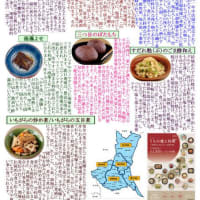

<茨城県の酪農産業の歴史>

茨城県の酪農産業は、昭和22年に満州から引き揚げた開拓団が菅生沼地区や大井沢地区に入植

したことが始まりで、開拓した畑は、堆肥による土質改善が急務であるとともに、満洲開拓の

頃から畜産業の経験を有していたこと、そして、農耕や運搬も畜力に頼る必要があったことか

ら、昭和22年に家畜用として馬牛1頭と乳牛1頭を、茨城県農業会の斡旋で受入れたことが酪農

の始まりとされています。昭和26年には、「茨城県酪農業協同組合連合会」が設立され、以来

60年余り茨城県内酪農の発展に尽力してきました。 昭和50年代後半には、組合の生乳生産は

4000トンから5000トンに増えて乳価も上昇したため、開拓の目標とした酪農専業農家として自

立経営を達成しました。平成3年には、「(社)酪農ヘルパー茨城県協会」が設立され、酪農家

の人手不足や高齢化に対応するためのサービスを提供しています。茨城県の酪農産業は、開拓

団の努力と協同組合の支援によって、戦後から現在まで発展してきた産業です。

<世界の牛乳生産量ランキング(2020年)>

世界で最も牛乳を生産した国はアメリカで、101,251,009t、2位はインド87,822,387t、3位ブラ

ジル36,508,411t・・・日本は25位で7,438,218tです。尚、世界の牛乳生産量は合計で718,038,443t

でした。ですから、日本の牛乳生産量は世界のシェアは約1%ということになります。

<都道府県別の牛乳生産量ランキング(2020年)>

1位は北海道で464,993kl (14.6%)、2位は神奈川県で214,155kl (6.7%)、3位が茨城県で189,450kl

(5.9%)です。茨城県では地元企業の「トモヱ乳業」が国内トップクラスの牛乳生産量を持ち、

北は東北から南は関西まで出荷されています。そして、成田発の機内食にも採用されています。

<牛乳の豆知識>

1.牛乳は3年かけて作ります。

牛乳(正確には生乳)は子牛を生んだお母さん牛からしか出ません。そこに到るまでにはまず

乳牛が生まれるまでに約1年。生まれた乳牛が大人になるまでに約1年。そして妊娠して出産、

牛乳を出せるお母さん牛になるまで約1年。合計約3年。3年という月日をかけて今飲んでいる

一杯の牛乳はできあがります。

2.毎年6月1日は世界牛乳の日です

国際連合食糧農業機関(FAO)が6月1日を「WorldMilkDay(世界牛乳の日)」として、平成13年

(2001年)に提唱したことから、日本でも平成20年から、毎年6月1日を「牛乳の日」、6月

を「牛乳月間」としています。茨城県内においても、6月の牛乳月間には、水戸駅構内のミルク

スタンド(ミルスタ)でのキャンペーンをはじめとして、県内各地のホテルや料理店で消費拡大

や酪農・県内産牛乳の理解醸成のための取り組みを行っています。

3.栄養価と効果

牛乳は生命維持のために不可欠な三大栄養素である「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」に

加え、日本人の食生活に不足しがちな「カルシウム」などのミネラルや「ビタミンA」「ビタミ

ンB2」などを豊富に含んでいます。さらにこれらの栄養素がバランス良く含まれた理想的な食品

です。例えばアミノ酸のうち、トリプトファン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレ

オニン、バリン、ロイシン、イソロイシンの「必須アミノ酸」と呼ばれる8種類は食物からしか摂

取することができず、どれか1つでも摂取量が少ないと、最も少ない必須アミノ酸の量までしか

利用されません。牛乳はこの必須アミノ酸の含有バランスが優れておりコップ2杯分で1日に必要な

必須アミノ酸量を摂取できます。栄養価が高くても牛乳100gあたり61kcalとロ―カロリーです。カ

ロリーオーバーを気にせずに飲むことができるのも嬉しい点です。

4.牛乳が白色なのはなぜか。

牛乳が白い色をしているのは、タンパク質の一種であるカゼインが光を散乱するためです。カゼイ

ンはコップ一杯(200ml)あたり約6gも含まれています。

5.牛乳を飲むとお腹が痛くなる人

乳糖不耐症という症状の可能性があります。乳糖不耐症とは、牛乳に含まれる乳糖という糖分を分

解する酵素が不足しているために、乳糖が腸内で発酵してガスや下痢を引き起こす症状です。乳糖

不耐症の人は、乳糖を含まない乳製品や、乳糖分解酵素を添加した牛乳などを選ぶとよいでしょう¹。

6.牛乳パックに大きく書かれている3.5や3.8とは、どういう意味?

牛乳中にはいろいろな栄養分が含まれており、その一つに脂肪分があります。この数字はその脂肪

分の含まれる率をパーセントであらわしたもので、3.5なら牛乳100g中に脂肪分3.5gが含まれている

ことを意味します。3.8なら脂肪分が3.8g含まれていることになります。これらは、脂肪分を調整し

てこの濃さにしているのではなく、この数字を満たす生乳を使って牛乳を作っています。

7.牛乳を温めると表面に薄い膜ができるのはどうして?食べても大丈夫?

これはラムスデン現象といわれ、牛乳が40℃以上になると表面の水分が蒸発し、表面の乳成分の濃

縮凝固が起って膜ができるのです。豆乳を温めて作られる「ゆば」も同じ原理です。膜の成分は、

最初にできるものは脂肪約70%、たんぱく質約20~25%で、加温時間が長くなるほど脂肪分が少な

く、たんぱく質の多いものになります。このように膜に含まれているのは栄養成分だけですので食

べても問題ありません。

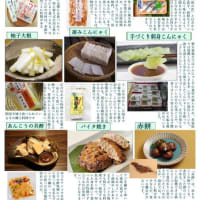

8.牛乳・加工乳・乳飲料の違いは?

牛乳:乳牛からしぼったままの生乳(せいにゅう)だけを原料にしたもので、他のものは一切加え

ていません。

加工乳:生乳、クリーム、バター、脱脂粉乳などの乳製品を原料としたもので、成分の調整ができ、

濃いタイプや脂肪分の少ないタイプが作られています。

乳飲料:生乳・牛乳・乳製品などを原料とし、他にビタミン、カルシウム、コーヒー、果汁など乳

製品以外のものを加えたもので、栄養強化タイプや嗜好品タイプなどがあります。牛乳・加工乳・

乳飲料の種類は、容器にはっきり書くように法律で決められています。

9.牛乳はカルシウム摂取の優等生!

カルシウムはとても吸収率の悪い栄養素です。摂取したカルシウムがすべて体内に吸収するわけ

ではなく、大半が摂取後に体外へ排出されてしまいます。カルシウムが含有する食品として有名

な海藻は20%、小魚は30%、牛乳は50%と牛乳でも約半分しか吸収されません。ではなぜ牛乳の

カルシウムの吸収率がもっともよいのでしょう?要因のひとつとして牛乳のたんぱく質からでき

るCPPという物質にカルシウムの吸収を促進してくれる働きがあるためです。

10.保存方法

■牛乳:保存は必ず冷蔵庫で。ニオイがつきやすいので、ニオイの強いものは近くに置かない

ように。開封後は、しっかり封を閉めておくことをお忘れなく。ビンだとニオイ移り

しませんよ!ホワイトソースにして、冷凍しておくと便利です。

■ヨーグルト:保存は必ず冷蔵庫で。ニオイがつきやすいので、しっかり封を閉めておきまし

ょう。振動によりホエーが出てしまうため、ドアポケットには入れないように。

■チーズ:ラップに包むか密封容器に入れて、冷蔵庫で保存を。ピザ用チーズなど加熱調理す

るものは冷凍してもOKです。

■生クリーム:保存は必ず冷蔵庫で。ホイップしたものは冷凍保存が可能です。お弁当用のシ

リコンカップなどの容器に入れると便利!

■バター:保存は必ず冷蔵庫で。使いかけは空気にふれないように、銀紙のまま密封容器に入

れて保存しましょう。冷凍する場合は、一回で食べるサイズに切って、ラップに包み

冷凍を。

■スキムミルク:しっかり封をして、乾燥したところに置きましょう。冷蔵庫に入れると、温

度差で結露してかたまりやすくなります。

茨城県の酪農家は、飼料費の高騰や人手不足などの課題に直面しており、持続的な生産を維持するため

には、自給飼料の増産や効率的な経営管理などの対策が必要です。そこで茨城県は、「酪農振興計画」

を策定し、飼料作物栽培面積の拡大や畜舎等の整備支援、畜産物の流通促進や6次産業化支援など、酪

農家の経営安定と競争力強化に向けた取組を行っています。ここでは6次産業化支援の成果として生ま

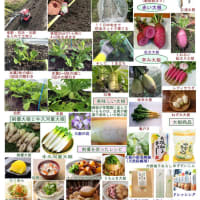

れた、ブランド力のある乳加工製品を紹介します。

※「6次産業化」とは、豊富な農林水産物等の地域資源を活かして、農林漁業者自らが生産から、加工

・販売までを一貫して行う取組や、2次産業・3次産業と連携して新しいビジネスの展開や営業形態を創

り出す取組のことをいい、農山漁村の雇用の確保や所得向上等を目指しています。生産部門の1次産業、

加工部門の2次産業、流通販売部門の3次産業の、1、2、3を掛けて6になることから、6次産業化といわ

れています。

※6次産業化商品は農産品、畜産品、水産品の各分野から計77品目が生まれています。ここでは牛乳を

主役とした4つの商品を紹介します。

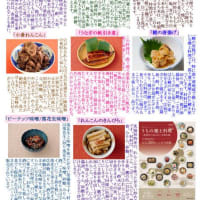

1.まこもジェラート:

「まこもジェラート」は、潮来市の特産品である「まこもたけ」の若葉部分を粉末加工し、「道の駅い

たこ」の人気商品「ミルクジェラート」に混ぜ込みました。こちらの商品は、「まこも粉末新商品アイ

デア」で募集したものの中から、関係者による試食会を経て選定されました。商品の原材料となる「ま

こも若葉粉末」と「牛乳」は、どちらも潮来市産です。まこも若葉粉末には、食物繊維が豊富に含まれ

ています。出荷期間が約1ヶ月と非常に短い市の特産品「まこもたけ」を、通年でPRすることを目的に

開発した商品です。まこもという水草をイメージした緑色のパッケージが特徴。

2.ひたちおおたチーズ:

広々とした田園風景と、豊かな自然が広がる茨城県常陸太田市。そんなのどかな環境で、のびのびと過

ごす牛たちから絞った濃厚で味わい深い牛乳を使った「チーズ」を作る「ひたちおおたチーズ工房」が

2020年5月より稼働しました。常陸太田市産生乳を使ったナチュラルチーズで、県内のレストランやホ

テル、「道の駅ひたち おおた」等で購入できます。茨城県産の牛乳と乳酸菌を使ったチーズ。カマンベ

ールタイプやブルーチーズタイプなどさまざまな種類があります。

• モッツァレラ (100g)540円 •フロマージュブラン(100g )380 円

• カチョカヴァッロ(180g)972円 • ストリング(100g)540円

3.里美ジェラート(栗&緑茶):

笠間市産の栗と茨城県北地域の一番茶葉や常陸太田市産の新鮮な生乳をたっぷりと使用し、JA常陸さと

み加工所にて製造したジェラートです。茨城キリスト教大学食物健康科学科の学生や教授とJA常陸が

共同開発しました。栗の甘さと緑茶の渋みを活かしたジェラートです。「里美ジェラート」にはコーン

とカップがあり、直売所に隣接するジェラートショップにおいては限定品として20種類を取り揃えてい

ます。

4.おみたまヨーグルト:

「(株)小美玉ふるさと食品開発公社」は、生乳仕立てでヨーグルトを製造するヨーグルト専門製造メー

カーです。県内最大の酪農の地である小美玉市内の乳牛からしぼった搾りたての生乳を100%使用し、

独自の加工技術で乳製品を製造販売しています。原材料にこだわり、製造されるヨーグルトは生乳率

90%を越えるため、加熱による味わいの変化を極力抑えるパスチャライズ製法(牛乳に優しい温度で殺

菌する製法)を実現し、素材本来のおいしさを存分に引き出しています。また、公社独自で設けた厳し

い製造資格に合格し、「ヨーグルトマイスター」の認定を受けた職人のみが製造をおこなっています。

近年では、いちごやブルーベリーなどの地元の特産物を取り入れた商品開発に力を入れており、それ

ぞれ小美玉市を代表する贈り物として名高い商品となっています。

コロナ禍の影響を受けて、「牛乳が余っています。皆さん飲んでください!」というキャンペーンが

ここ2年ほど春先に続いていました。一杯の牛乳を作るのに3年かかりますから、その間に需要が変化

して需給のミスマッチが生じた結果ですね。要因は近年のバター不足の要望に取り組んできた増頭対策

が功を奏し、生乳生産が大幅に増えていたところへ、コロナ禍により業務用需要の停滞が襲い、バター

等を作る工場の受入可能量を上回って生乳が供給されるおそれ(処理不可能乳の発生)が懸念されたか

らですね。もうしばらくは需要の揺れが大きい環境が続くように思います。

皆さん!牛乳を破棄する場面なんて見たくないですよね。牛乳は美味しくて、栄養価の高い飲み物です。

いっぱい飲みましょうね。その時は茨城県産の牛乳で乾杯してください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます