特別栽培米をご存知ですか。特別栽培米とは、節減対象農薬や化学肥料を慣行レベルの

5割以下で育てたお米。対して有機栽培米は有機JAS規格に認定されたお米となります。

袋に表示されています。食の安全性という観点から特別栽培米を購入している方も多い

です。茨城県は米どころ、全国第5位、関東では第1位の米の生産地です。現在の県内の

主力は「コシヒカリ」。炊き立てのご飯はツヤ、コシ、粘りというおいしいお米の要素

をすべて兼ね備えています。新潟県に次ぐコシヒカリの生産量第2位です。コシヒカリ

の他には「あきたこまち」「ミルキークイーン」が定番品種となっています。しかし、

いつまでもこうした定番品種に頼っていては、温暖化や消費者ニーズの変化などの将来

展望に適応していけません。こうした背景から、茨城県では独自に開発したポスト・

コシヒカリの品種として、特別栽培米の育成に力を注いでいます。今回は茨城県が市場

の厳しい評価を受けている特別栽培米を紹介します。

<ブランド米の王様・コシヒカリ>

日本ではコシヒカリがブランド米の頂点にいます。作付け面積は、1979年から30年以上

にわたり、第1位に君臨し続け、コシヒカリという銘柄を知らない日本人はいないでしょ

う。2019年も、作付割合が33.9%でダントツの1位の品種です。コシヒカリは、1944年に

新潟県で「農林22号」と「農林1号」を交配させて誕生した稲がもとになっています。

実は日本で栽培されている稲は、コシヒカリとその子どもや孫、ひ孫といった関係の品

種がほとんどです。例えば、作付面積が2位の「ひとめぼれ」9.4%、3位の「ヒノヒカリ」

8.4%、4位の「あきたこまち」6.7%、さらに10位に入っている品種の大半が、すべてコ

シヒカリ一族です。コシヒカリの風味を生かしつつ、各地の風土に合った品種へと改良

されたものなのです。血統を重んじるサラブレッドの育成と似ていますね。

<コシヒカリ一族の独占時代から群雄割拠の品種時代へ>

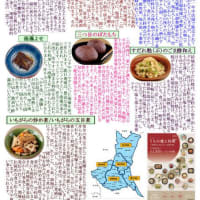

茨城県では作付けされた稲の8割がコシヒカリですが、他府県ではコシヒカリがトップの

作付けばかりではありません。このことは、コシヒカリには地域適合性があることを示

しています。それを「見える化」したのが「米の食味ランキング」です。これは50年の

歴史を有する、米のおいしさを産地ごとに評価するランキングで、日本穀物検定協会が

主催し、白飯の「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評価」の6項目について、「複数

産地コシヒカリのブレンド」を基準米に、これと試験対象産地品種を比較評価する「相

対法」によって実施しています。基準米と同等なものを「A'」、良好なものを「A」、

特に良好なものを「特A」、やや劣るものを「B」、劣るものを「B'」とランクづけして

います。ランキングは米を実際に食べて審査する「食味官能試験」をもとに作っています。

令和元年産米食味ランキング「ランク特A」は54銘柄でした。やはり、コシヒカリが全

国的に強いですが、実は産地によって評価が違うのです。コシヒカリならどの地域で栽

培しても特Aというわけにはいかないのです。これまで、東北や北陸のお米の評価が高

く、品種もコシヒカリ一族が独占の力を誇示していました。しかし今、北は北海道、南

は中国、四国、九州などから、多彩な新品種が続々「特A」に選ばれています。例えば、

北海道は「ななつぼし」が2010年産米から10年連続、「ゆめぴりか」は11年産米から

9年連続で特Aを獲得し、高い評価を得ています。ゆめぴりかはANAのファーストクラス

にも採用されたお米です。地球温暖化を背景に、高温に強い新品種を続々と誕生させて

いるのは、中国、四国、九州の銘柄です。九州地方は佐賀の「夢しずく」「さがびより」、

長崎の「にこまる」、鹿児島県県北の「あきほなみ」が昨年に続き特Aを獲得。熊本県北

「森のくまさん」は、Aから特Aになりました。「にこまる」は、長崎県以外の静岡(西部)

・愛媛でも特Aを受賞しており、比較的温暖な地域で栽培される米としての能力が高いよ

うです。関東でも、栃木県の「とちぎの星」は、令和元年の即位の式典の際に、皇室への

「大嘗祭献上米」となりました。このお米も、3年連続で特Aを得ています。こうした現状

に、絶対人気のコシヒカリの栽培にあぐらをかいていた茨城県も危機感を持ち、ポスト・

コシヒカリとして次世代へ引き継ぐ新品種育成への挑戦が始まっているのです。

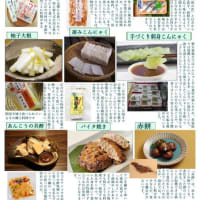

<お米の豆知識>

1.お米の栄養:

(1)ご飯の中には 栄養がいっぱい:ご飯の主成分である糖質は、脂質や たんぱく質よ

り早くエネルギーになる 効果的な栄養源です。 そして、ご飯はパンやめん類よ

りも低 カロリーなのに腹もちがよいダイエット食です。

(2)ご飯が太りにくいのは粒のまま食べるから:ご飯は粒のまま食べるため消化、吸

収がゆっくりで、食後の血糖値の急上昇を抑えられます。

(3)しっかりごはんを食べて便秘を解消:ご飯のでんぷんは食物繊維と同じ働きをし

便通をうながします。

2.お米の賞味期限:

(1)お米は生きて呼吸しています:お米は、生鮮野菜などと同様に呼吸しています。

お米を買う時は、精米した年月日を確かめ、精米後の期間が短いものを選びま

しょう。 ※精米日は購入された米袋に記載されています

(2) 家庭での精米の保存期間 :精米したお米の賞味期限は季節によって変わります。

お米が収穫される秋口から翌年の3月頃まではお米の鮮度もよく気温も低いの

で、約2ヶ月。春頃には気温が上がってくるので、約1ヶ月。さらに気温が上が

り盛夏を迎えると約15日と、気温が上がるにつれ賞味期限は短くなります。

ですから、秋冬は約2ヶ月、夏は約半月で食べきれる量を目安に購入しましょう。

そして、温度が低く、湿気が少ない暗い場所が適しているため、家庭では冷蔵

庫に保存することをおすすめします。

― 休憩 ―

<炊飯器で炊く一番基本的なご飯の炊き方>

洗米:お米をとぐ際は、ゴシゴシとぎすぎると、お米が割れてしまい、炊き上がりがべた

つく原因となってしまいます。精米技術が進んだこともあり、米粒表面の酸化した

部分や付着しているヌカだけを落とす程度で十分です。ですから、ゴシゴシ研ぐと

いうよりも、たっぷりの水でさっと洗うようにします。米と米を擦り合わせるよう

に研ぐ必要はないのです。

水加減:基本的には炊飯器の目盛り通りの水量ですが、柔らかめ、固めはお好みで水加減

をしてください。また、新米は古米に比べて水分量が多いので、若干水を少なめ

にします。逆に無洗米の場合は、通常の1割増し位の水が適量です。

吸水:最低でも、夏30分、冬2時間程度は吸水させるようにしましょう。この吸水時間で

炊きあがりにかなり差が出ます。でも吸水時間が長ければ長いほど良いというもの

ではありませんのでご注意を。もしどうしても洗ってすぐに炊かなければならない

場合は、水ではなくぬるま湯に米を浸して炊いてください。

炊飯:炊飯器で炊く場合はスイッチを押すだけですから特に注意する点は無いと思います。

タイマー炊飯などの場合は、吸水時間が長くなりすぎないように注意してください。

炊飯が終わったらすぐに蓋を開けずに10~15分程度蒸らし、その後しゃもじで釜の

底から返すようにご飯をさっくりと混ぜます。

― 再開 ―

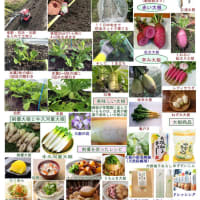

<茨城県の特別栽培米>

特別栽培米には定義があり、農林水産省が策定した「特別栽培農産物に係る表示ガイド

ライン」に沿って栽培されたお米を指します。米の品種改良では安心・安全の付加価値

が大きなセールス・ポイントになっています。日本では交配育種法で新品種を誕生させ

ています。昭和に入ってから国や都道府県の農業試験場で改良された品種は800種を超え、

うち270種が全国で栽培されています。関東一の米どころの自負をかけて取り組み育成し

た、茨城県生まれの品種を紹介します。これらは特別栽培米として栽培されて市場に出

ています。

<茨城県が育成したオリジナナル米>

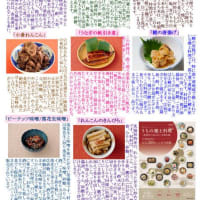

1.大粒品種として期待されている「ふくまる」

ふっくら炊けば、大粒のおいしさがふくらむ「ふくまる」の最大の特徴は、その

ふくよかさと、大きな粒にあります。毎日の食事はもちろん、お弁当やおにぎり

にもぴったり。平成26年に誕生しました。高温耐性に優れた「ふさおとめ」と粒

の大きな「ひたち20号」から生まれた早生品種で、「コシヒカリ」より7~10日

程度収穫期を早く迎えます。「ふくまる」はふくよかで、冷めても美味しいこと

から、寿司、弁当やおにぎりにもぴったり。「ふくまる」はつくばみらい市・取

手市・守谷市の県南地域が栽培の中心地で、ここでは大手回転寿司チェーンのス

シロー向けに全量出荷していますが、出荷量の拡大の要望に応じて産地では、面

積拡大、収量確保、産地PR、消費拡大等に取り組んでいます。現在、魚沼産コ

シヒカリを抑えて、シンガポールに輸出されています。

2.毎日味わいたい、もちもち食感の「一番星」

「あきたこまち」に代わる品種として、平成26年度に茨城県の認定品種として採用

されています。県南・鹿行地域を中心に栽培されています。この早場米栽培地帯で

は「あきたこまち」が作付けされてきました。しかし、一部の地域では無理な早刈

りによる青米の混入や、成熟期が高温期にあたることから白未熟粒や黒点米などの

発生による品質の低下が問題となっていました。そのため、「あきたこまち」より

早く成熟し、高温下でも品質に優れる極早生品種が強く要望され、これらの特徴を

兼ね備えた水稲新品種として「一番星」が育成されました。極早生品種「一番星」

は、8月中旬には新米として味わうことができるお米です。新米をいち早く食べたい

という方に人気です。食味については、粘り気がやや強く、大粒でもちもちとした

弾力のある食感を実現しています。冷めても美味しいので、おにぎりにも向いてい

ます。

3.食べる人の夢、作る人の夢「ゆめひたち」

「ゆめひたち」が育成された平成9年当時の茨城県の中生品種は、良食味米の「コ

シヒカリ」と「キヌヒカリ」が主力でした。しかし、「コシヒカリ」は倒伏しやす

い、「キヌヒカリ」は穂発芽しやすい等の欠点があり、それらの改良が求められて

いました。そこで、倒伏しにくく栽培しやすい良質・良食味品種の育成をねらいに

して育種を進めて、10年かけて育成したのが「ゆめひたち」です。コシヒカリの粘

りとササニシキの柔らかさをあわせ持つ食感です。県内各地で広く栽培されています。

4.飯米品種の両親から生まれた、酒造好適米「ひたち錦」

「岐系89号」は蛋白質含量が低く、飯米品種としては玄米に心白が出やすいという特

性を持っていました。また、「月の光」の粒は並で、光沢が良く、透明度の高い品種

でした。「この組み合わせから酒米ができないだろうか?」という期待を持ち、両親

の優れた特性を上手に生かして従来の酒米に比べて栽培特性を向上させることができ

たのが、「ひたち錦」です。酒米として利用する以外に、ご飯として食べることもで

きます。さらに、おかゆにすると雑味がなくさっぱりとした味わいになります。

「ひたち錦」を原材料とした日本酒「ピュア茨城」は、透明感の高いすっきりとした

味に仕上がります。(2月10日の「茨城味自慢」で紹介しました)

茨城県では国内需要の低迷を海外進出で打破しようと「コメ海外市場拡大戦略プロ ジェク

ト」を立ち上げました。この中で、「多収品種の導入とコスト削減で価格競争力をつける」

がキーポイントとしてあげられています。今回紹介したオリジナル米もこうした将来展望

を見据えた開発途上の位置づけにあります。品種改良にまだ終わりはないのです。

皆さん、美味しく、安心安全を追及している茨城県産の特別栽培米をご賞味あれ!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます