まず言っておきますが、特定のメーカーや製品をディスるつもりは全くありません。

それぞれの考えがあるでしょうし、種々の努力の結果の決定だろうと思うので、

それについて、どうこう言うつもりはありません。

素直な感想というか、前々から気になっていたことを書いているだけです。

*

さて、先日、ボックスレスというか、詰め替え用と言うか、ティッシュペーパーの中身を買った。

普段はそのタイプは買わないのだが、「広告の品」だったこともあり、試しに買ってみた。

以前からわかっていたが、ティッシュペーパーも値上がりの大きい商品。

コストが上っているが、何とか値上げを少なくしようと努力しているだろうことは想像に難くない。

ハイグレードの商品ならともかく、我が家のようにいわゆる「普及品」を

買っているとちょっとの値上げ、デグレが気になってしまう。

ティッシュペーパーであればもっとも簡単に思いつくのは枚数を減らすこと。

以前はボックスティッシュと言えば200組(400枚)が一般的だったが、

180枚、160枚、150枚と枚数を減らしている商品も多い。

枚数が減ると、コスパがわかりにくく、かつ使い切るのが早くなるので、

200組のものを選択して買っている。

最近は枚数削減のような大きい変化ではなく、取り出し口のプラを薄くしたり、廃して、

紙にしたり、取り出し口の形状を変えたりするものも出てきている。

(以前もあったけど、評判が悪かったのか、いつの間にかプラに戻った)

そのコスト削減は微々たるものだろうが、脱石油、脱プラの意識にも乗っかり、

消費者が受け入れやすいと思ったのだろう。

どちらも丁寧に使えば問題ないが、急いで使いたいケースではつい強く引っ張り、

取り出し口の紙が破れたり、ティッシュそのものが破れたりしてしまう。

紙質は悪くないので、以前使っていた取り出し口がプラのボックスを捨てないで

中身を入れ替える方法を試している。

今までと同じような使い方であれば、1,2回は詰め替えができる。

(何度も繰り返し使うとさすがにプラが裂ける)

でも、どうせ中身を入れ替えるのなら、ボックス要らねえじゃね、と思って、

今回はボックスレスを試したことになる。

以前からわかっていたが、詰め替え用と言うか中身だけのティッシュペーパーは小さい。

今回買ったものは思いのほか小さく、以前のボックスに入れるとかなり隙間が出来た。

そもそも箱のサイズと中身のサイズは同じではないし、一回り、二回り小さくて当然だが、

それにしても小さい。

そういえば別の店で買ったボックスティッシュも幅が狭い。

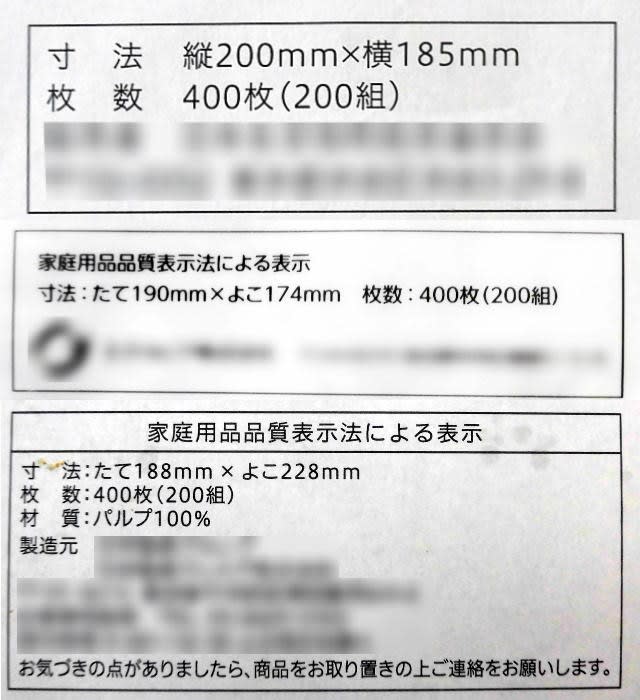

と、言うことで比べてみた。

品質表示法の表記では2~12mmしか違わないが、実感は2~3cm小さい。

取り出してみても明らかに小さく感じる。

以前は拭けていたものが拭ききれないとか鼻を噛めないというわけではないが、

「ちっちゃ!」と思ったのも事実。

これからは、組数だけでなく、寸法にも留意する必要があるな、と思った次第。

尚、最近は、これら3種とは別のスーパーのPBを使っていたが、

先の3種の一番上が取り出し口がまだプラのままで、紙質が一段上。

多少価格は高くなるがこれからはそちらを使っていこうと思っている。

*

別件だが、トイレットペーパーも同様。

元々はダブルで長さ65mが標準だったと思うが、60m、55m、50mと短くなっている。

更に、1.5倍巻き、2倍巻きなど、少し大きいロールサイズで長いものが増えてきた。

うちが使っているPBも同様で、標準の長さのものはとっくに止めてしまい、

最も安いものでも2倍巻きなどになっている。

さらに言えば、幅が以前は114mmだったものが、110mmを切るものが多い。

見た目はさほど気にならないが、ペーパーホルダーだとその違いがよくわかる。

幅が114mmだったのは最初に導入されたトイレットペーパーの機械が、

幅4.5インチ(114.3mm)だったためで、それに倣ったもの。

もっともヨーロッパでは幅100mmが標準だそうで日本が特別狭いわけではない。

但し、紙は薄くなっている。

シャワートイレだと破れやすいのでついつい長く使うことになる。

確かに製造や物流のコストは削減されるだろうか、エコなのかどうかよくわからない。

消費者が高くても高品質なものを望むか、多少品質が落ちても低価格なものを選ぶか。

というと聞こえがいいが、

メーカーは、品質を維持して価格を上げるか、価格を維持して質・量を下げるか、

どの辺で折り合いをつけるのか、難しいだろうなと思う。

***

以上、あくまで個人的感想です。

特定のメーカーや製品を悪く言うつもりは毛頭ありません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます