三島市(みしまし)は静岡県東部、伊豆半島の北端部に位置する町です。かつて伊豆国の国府が置かれた事から伊豆府中とも呼ばれ、江戸時代には東海道三島宿の宿場町となり、箱根峠越えの前後の休息地として賑わってきました。また三嶋大社の鳥居前町として発展、地名も大社に由来して「三島」と称されるようになりました。「市の木:銀杏」「市の花:三島桜」「市の鳥:カワセミ」を制定。

キャッチフレーズは「せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島 ~環境と食を大切に~」

明治22年(1889)、町村制の施行により、君沢郡三島町・錦田村・北上村・中郷村が発足。

1896年、郡制の施行のため、田方郡・君沢郡・賀茂郡の一部の区域をもって、改めて田方郡を設置。

1935年、田方郡北上村が田方郡三島町に編入。

1941年、田方郡三島町と錦田村が合併、市制を施行し三島市が発足。

1954年、田方郡中郷村を編入、現在に至ります。

マンホールには「市の花:三島桜」が色鮮やかに蓋全面を埋め尽くしています。(狩野川西部浄化センター展示マンホール。)

「三島桜」は、大島桜と江戸彼岸桜の交配種、大輪で一重の花が木を埋めつくして咲きます。(三島駅周辺のタイル舗道、源兵衛川周辺に設置)

源兵衛川に掛かる長さ数メートルの「源兵衛橋」高欄に、鮮やかな三島桜が満開。

昭和16年4月29日制定の市章は、「八角形の三嶋大社の紋章と富士山を組合わせ、また中央の三線は、漢数字の「三」と水の流れを組合わせて図案化した物です。」HPより

制水弁

仕切弁

消火栓

防火貯水槽

「市の花:三島桜」デザインの側溝蓋。

「市の木:イチョウ」デザイン側溝蓋

静岡ガス角蓋、中央に大きく「SHIZGUS」のロゴ。

同じくガス用バルブ。

路上に設置されたものという事で、「三島八小路(みしまやこうじ)」の案内プレート。「上の小路」。

「竹林寺小路」

「阿闍梨小路」。マンホール探しの中で見つけた三枚。

市制70周年を記念して誕生したマスコットキャラクターは市の木銀杏の妖精『みしまるくん』と、市の花:三島桜の妖精『みしまるこちゃん』。おでこの「み」がインパクトありすぎ・・・・(^^;)

撮影日:2011年11月7日&2016年12月8日

------------------------00----------------------

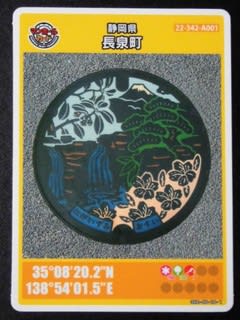

マンホールカード、頂きました

2019年12月14日、第11弾として全国63自治体で66種類(累計502自治体605種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「三島市」のマンホールカードは、「三島市役所都市基盤部下水道課」でいただけます。

2019年に設置開始されたマンホールには「富士山」と「三島大吊橋」がデザインされています。

「平成27年12月14日に三島市内に誕生した、歩行者専用としては日本一長い全長400mの「箱根西麓・三島大吊橋」と世界遺産「富士山」がデザインされています。 晴天時には日本一高い山「富士山」と日本一深い湾「駿河湾」の3つの「日本一」を見ることができ、また、愛称の「三島スカイウォーク」の名前のとおり、まるで空を歩いているような感覚が味わえます。 このマンホール蓋は、三島駅南口から三嶋大社に向かう、中心市街地を流れる桜川沿いの歩道に5ケ所設置され、富士山の伏流水が湧き出るせせらぎを眺めながら確認することができます。」