明治39年に建てられ、昭和32年まで「明智町役場」として使用されていた「大正村役場 」。瓦葺き寄せ棟造り2階建ての木造洋館は、当寺としては非常にモダンな建物であったと言います。

街灯がつけられた石門、正面入り口には重厚な引戸。内部は資料館兼休憩所となっており、休憩所ではちょっと一息のお茶も頂けます。

村役場時代の村長室兼応接室でしょうか。

懐かしさを感じさせる町並みに、赤いポストは必須(笑)

「日本大正村 開村記念」碑

大正村役場の正面にある「大正村展示館」。建物は昭和のはじめに旧町営発電所電気事業部として建てられ、その後、中部電力の事務所や個人の住宅として使用されていました。現在はパネルなどを使った規格展示がされています。

明治8年(1875)に開局し、のちに電信・電話局も兼ねた旧郵便局。1階が「逓信資料館」として一般に公開されており、明治・大正期の明智郵便局集配順路図や郵便、電信など興味深い資料が展示されています。

明智郵便局の向かいは、明治から大正時代の教科書や蓄音機などが展示されている「日本大正村資料館」。

「建物は通称「銀行蔵」といい、農家から預かったり買い取ったりした繭(まゆ)を保存していたもので、恵那市の有形文化財にもなっています。建物は2棟あり、東側の棟は木造瓦葺2階建で大正7年に竣工され、西側の棟は木造瓦葺3階(一部4階)建で明治42年に竣工され、非常に歴史のある建造物です。」公式HPより

入り口の倉は売店になっており、ちょっと寛いで休憩するスペースにもなっています。見てください、このまわり一面の珍しい品々。レトロ感をお腹一杯味わって過せます(笑)

館内には、それはそれは面白・珍しいものが一杯。特に私の興味を目いっぱい引き付けてくれたものを何点か紹介。本当はまだまだ楽しいものが有るのですが、全部は紹介できないのが物凄く残念。

昔の酒製品のポスターって何で着物姿の美人画なんだろう。でもって、じつはこのタイプのポスターって大好き。良いなぁって思う。こっちは「胃薬新薬」の看板、「医活」のフレーズがいかにも効果ありそう(笑)

「サンタクロースメリヤス」・・う~~~ん、何故にサンタクロース(笑)ちなみにメリヤスとは、編み物(ニット)の古い呼び名。冬物に多く使われた事を考えるとサンタクロースにも納得かな(笑)

「写真新聞」、今でいうグラビアみたいなものだろうか?

これは多分・・・電気ストーブ

手回しミシン・・左手だけで布を動かすのって神業(((((^_^;)

明治から大正期にかけての蓄音機(ステレオ)

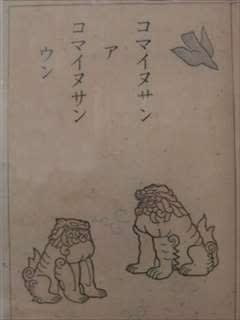

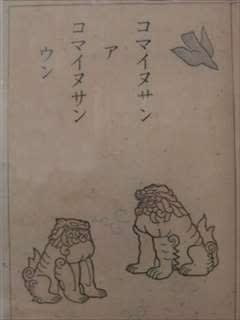

大正時代の振袖、もしくは花嫁衣裳の打掛だったのかも?右は多分昔の教科書の一ページ。「コマイヌサン ア コマイヌサン ウン」。こんな優しい言葉や感性、できる事なら残して欲しいと願います。

この建物の南隣にある「大正の館」は、明治の末期に建てられた『旧橋本家』。二階建ての家屋には、大正時代の生活様式が象薇的に残されており、古布で作ったタペストリーや人形などが展示されています。

元々は何の建物だったのでしょう?素敵な佇まいの下見板張りの洋風建築は「おもちゃ資料館」。内部には、東京の骨董市で買い集めたり、各地の収集家から寄贈を受けた大正から昭和初期までのおもちゃ、約3,000点が、随時入れ替えで展示公開されています。(2016年に閉館したそうです)

ここでは「ブリキのおもちゃ」が一押しらしく、実に様々なブリキ製のおもちゃがズラリ。きっと好きな人には垂涎ものの展示なんだろうな。

多くの文化人が通った京都の老舗:天久カフェを復元した「天久資料館」の二階にある「大正時代館」。まず目についたのが、美しく気品に溢れた錦刷りの肖像画『大正天皇と貞明皇后』の御真影。

大正村に最もふさわしい展示の数々、暫く時を忘れて見入っていました。

「大正村・遠山氏屋敷跡」。「明智川のほとり、中馬街道沿いに、樹齢4百年と伝えられる桜の巨木が亭々と聳え、川面にまで枝を伸ばし、毎年見事な桜をつけます。土地の人はこれを「遠山桜」と呼んでいます。この一郭は「遠山様」(お殿様のお屋敷)と古くから呼び伝えられてきました。明治30年代、遠山家は東京に移転されました。今もこの屋根瓦には遠山家の家紋が残り当時を偲ばせます。」現地案内より

町全体が大正村博物館として観光客を出迎えてくれる。だからふいっと迷い込んだ路地に思いもかけない発見が有り、その度ごとに足が止まり、好奇心を掻き立てられます。

赤煉瓦の佇まいがいかにも大正時代の風情を感じさせる「十六銀行 明知支店」。こんな銀行が近くにあったら、毎日通いつめそう(笑)

好き勝手なおしゃべりと想像で楽しんだ大正村散策。最後の〆は、「大正村浪漫亭」でお土産選びです(*^^*)

訪問日:2011年6月5日