昭和56年(1981)に国の重要伝統的建造物群保存地区として選定され、年間80万人を超える観光客が訪れるという県内有数の観光地「大内宿」。

真っ直ぐに伸びる街道沿いの両側に並ぶ茅葺屋根の家々。まるで時代劇の中の世界が、当たり前のように目の前に展開される事に感動を通り越して驚きさえ覚えます。

叶屋分家・美濃屋と並ぶ茅葺屋根の民家。道の左右には綺麗な水路が流れ、家々の前は小さな川端が作られ、天然の冷蔵庫代わりに使用されたり、時には贅沢な打ち水となったり。

立ち並ぶ茅葺屋根の下では、それぞれが思い思いに商いをされており、一つ一つ見て歩くのも旅の楽しみ。大好き義姉へのお土産はここに決めた😉。

時に、「何もない田舎の宿場の風情が無くなって興覚め」と嘆く声を聞きますが、それは絶対に間違っていると・・私などは思います。

茅葺屋根の維持は一般的な家を維持するのとは桁違いに大変です。屋根一つとっても瓦を取り返ればそれで事が済むわけではありません。ましてこれだけの景観を維持するには、宿場の方全員が心を一つにしなければ成らないのです。

大内宿は人が来るだけで収入になるテーマ―パークではありません。どのお宅にも普通に生活があり、それゆえに景観を失わないように住民憲章を作り、「売らない・貸さない・壊さない」の3原則を守りながら、店舗兼住居として生活し、この景観を維持しているのです。

誰かが利便性を求めて現代風の家に変えてしまえば、その瞬間にこの景観は失われてしまいます。だから私にできるささやかなお返しは、この宿場でお食事をし、この宿場でお土産を買いもとめ・・ささやかな経済活動に貢献する事😄

手始めは「金太郎そば:山本屋さん」で、普通のみたらし団子の五倍はありそうな「じゅうねん味噌の焼き団子」。(ブログ掲載許可は頂きました)

でもねぇ、何が悔しいって・・・・一つ食べて満足してしまう私の胃袋😣 残り二個はご亭主殿が美味しく召し上がってくれました😩。

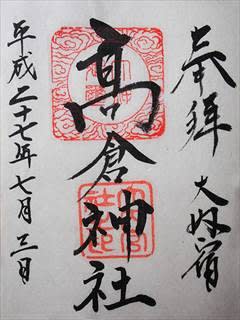

立派な木製鳥居は、大内宿:鎮守の一の鳥居

何は置いても参拝しなくてはという事で、宿場に入る前に参拝を済ませてきましたが、ここは改めて鳥居前から拝礼。

茅葺き屋根の軒先にずらりと並んだ竹・藁の筒は「マメコバチの巣」。北会津りんご研究会の案内によれば「マメコバチはミツバチよりも小さく、ミツバチの82倍の働きもの、大内宿は数少ないマメコバチの生息地」だそうです。

気が付けば随分と沢山の人たちが賑やかに行き交い始めました。きっと修学旅行の学生さんたちだろうな。それぞれの大切な人へのお土産選びに余念がなく、それが何とも微笑ましい😉

今日のお昼は、お友達が教えてくれた大内宿名物「ねぎそば」。暖簾の絵でわかるように、お箸でなく「ネギでおそばを食べる」のですが、添えられたねぎはかじれば薬味にもなるという・・何という一石二鳥😅。

と言う事で「三澤屋さん」。蕎麦好きの御亭主殿は噂の「ねぎ蕎麦」を。ねぎは薬味もダメと言う超偏食家の私は、普通の温かいお蕎麦😃・・食べ終わってお店を出て気が付いた事・・店内写真も、人生初の珍しい「ねぎ蕎麦」も撮り忘れてる・・・😱

行ったり来たりを繰り返し名残惜しく宿場を後にする私たち。見知らぬ方に頼まれてシャッターを押せば、お返しにと記念の一枚。旅は何時だって、私の知らない世界を飛びっきりの笑顔で見せてくれる。ねぇ・・今度は何処に行こうか?

訪問日:2015年7月3日