真庭市湯原、「湯郷温泉」「奥津温泉」とともに美作三湯として知られた「湯原温泉」。湯原ダムの下流、旭川沿いに広がる温泉街の景色は、もう殆ど記憶の彼方に埋もれてしまったけれど、それでも見上げたダムの雪化粧をした雄大さだけは、今もはっきりと覚えています。

湯原の地名は、「湯ノ原」または「湯ノ河原」からと言われており、湯街の中上流域の河原部分は、どこを掘っても湯が湧き出ると言われています。殊に湯原ダムの下の川底から砂を噴きながら湧き出す「砂噴き湯(砂湯)」は、湯原温泉の古代からのお風呂の様子を唯一残す物として市の文化財に指定。また旅行作家の会代表の『野口冬人』による諸国露天風呂番付で、西の横綱にランクされています。

砂湯手前に架かる全長45mの吊り橋。正式名称は「湯橋」だそうですが、渡るときに揺れて寄り添う所から「寄り添い橋」と呼ばれています。

何を隠そうこの私、およそ吊り橋などと言う恐ろしい代物には、極力関わらずに生きてきました😱 たとえ長さ1mそこそこであっても、川からの距離が30cm程度であっても、命に係わる事でもない限り、見るだけで十分です😣

温泉薬師堂:砂湯分院

おふくの方湯治邸跡にたつ「おふくの方像」。元禄4年(1691)に編纂された作陽誌に「天正12年(1584)、豊臣秀吉の側室で、五大老宇喜多秀家の生母である「おふくの方」が病に罹った際、秀家が当地に湯屋を設けて療養した」と記されています。

おふくの方像の近くに【 大悟せる 人の如しも水底に 川椒魚の 動かざりける 】 木畑貞清

湯原温泉の中心地にある「鼓(つづみ)橋」の対岸に見えるのは「鼓岳」。このつづみ橋から鼓岳を拝み手を打つと、鼓の様に音がこだまして返ってくると言われています。

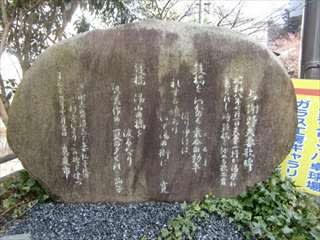

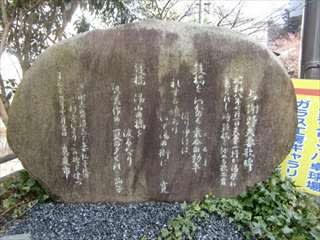

鼓橋のたもとに建立された『与謝野寛(鉄幹):晶子』の歌碑

【 鼓橋を わがのる乗合自動車(くるま)渡りゆけば 礼する娘あり いで湯の街に 】

【 鼓橋 湯山の橋を 渡るなり 奥美作の 夏の夕ぐれ 】

歌碑近くにある足湯・手湯でま~っ~~たり😊。 何時もながらの事ですが、もっと余裕をもって来ればよかったとちょっと後悔。

何とも味わい深いモニュメントは、おそらく特別天然記念物「オオサンショウウオ」と「カジカガエル」。湯原地域は、昭和19年(1944)に全国でも数少ない「カジカガエル」の生息地として、天然記念物の地域指定を受けています。

湯原温泉の名が歴史に登場するのは平安時代中期のこと。播磨の名刹、書写山圓教寺の名僧、性空上人が重病で倒れ、その時夢枕に天童が現れてこの湯を暗示したといいます。性空はその地に赴き、平癒。それ以後、薬湯として広く知られるようになりました。温泉街の中央には小さなお薬師様が祀られた「温泉寺薬師堂」があります。

薬師堂のすぐ横から湧き出る薬湯。いろいろと効能があると言う事なので、この先も達者でいられますように願いを籠めて一口ずついただきました。

元禄元年(1688)創業の「油屋」さんは、湯原温泉の老舗旅館。昔から旅人の道中の灯り油を用意していた事で、「油屋」と呼ばれるようになりましたた。

アルカリ性単純温泉で、源泉温度は40~44.9℃。15箇所の源泉があり、推定毎分6000リットルの豊富な湯量を誇る湯原温泉。旅の途中で温泉を楽しむ時間の余裕はありませんが、河川公園に設けられた足湯で歩き疲れた足を癒し、気持ちだけ温泉気分を満喫して次の目的地に向かいました。

訪問日:2012年4月23日