常滑市千代丘に境内を構える曹洞宗寺院「神護山(じんごさん):相持院(そうじいん)」。『延命地蔵大菩薩』を本尊とします。知多四国霊場六十五番札所。「見守り地蔵尊」に迎えられての参拝です。

桜の名所として知られる境内ですが、九月のこの季節に唐破風の山門を彩るのは紅葉にはまだ早い青葉の緑。

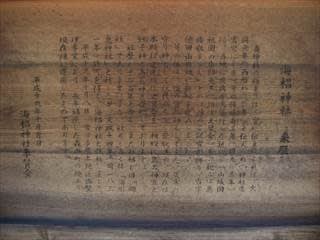

「草創は不詳、南北朝の頃と思われる。 伊勢神宮の神宮寺である世義寺(せぎじ)の所領が、当地・世儀であった事から伊勢神宮の内宮・外宮の祭神を祭る神宮社(常滑市栄町)に付属して明治初年まで存続した。 当初は真言宗醍醐寺三宝院に属していたが、戦国期・永禄3年(1560年)に曹洞宗・天沢院(常滑市山方)の末寺となった。 明治初年、神明社と分離した後、隣寺・宝全寺(64番)と合併し跡地は学校として使われた。 明治35年、宝全寺から独立、三度の境内地の変還を経て、昭和23年(1948年)以降、現在地に移転する。 以降、本堂・鐘楼・山門等を整備した。 就中、鐘楼は北叡山の鐘楼をモデルに建立した。 梵鐘は、今なお知多半島随一の大きさである(1.99t)。」常滑観光ナビより

本堂への石段中ほどより聖域を守護されるのは、綺麗にカールした鼻ひげを蓄えた貫禄十分の陶彫狛犬さん一対。石とは全く異なる表情は焼き物ならでは。

何とも言えない味わいのあるお顔にご亭主殿大満足。褒められて満更でもない阿形さんも、相好を崩してニコニコ(〃∇〃)

瓦に刻まれた寺紋は「竜胆車」、中央に刻まれた「二」の意味は不明。

観光ナビに紹介された梵鐘は、一突きするごとに延命長寿の御利益が有るとされ、知多地区一の大きさを誇ります。側の賽銭箱に百円を収めれば、だれでも鐘を撞く事ができるそうです。

本堂前に置かれた香炉の上から参拝者を迎える獅子。大きく開いた口から聞こえてくるのは豪快な笑い声・・かな?。

本堂左手には常滑陶彫の一人者である『柴山清風』氏が昭和33年に建立した陶彫「萬国英霊観音像」。戦死した息子の霊を慰める為にと、『辻喜代一』によって寄進されました。

納経所の縁にいたとてもきれいな猫さん。思わず見とれる私の目をしっかりと見つめ返してくれました。ああ、とても大切にされているんだな・・お留守番の愛猫を思い出し、柄にもなく里心(^^;)

本堂左手に鎮座される稲荷社

祠の左右にて聖域を守護されるのは、陶彫のお狐様。

祠のより近くより聖域を守護されるのも、同じく陶彫のお狐様。二対とも焼き物ならではの表情で私たちを迎えてくれました。

境内の一画に建立された『辻喜代一』像。多額の寄進により境内の復興整備に尽力。その功を讃える為、昭和38年に寺総代一同の寄進を受け『片岡静観』氏によって製作されました。

御詠歌【 神護る 山に吹く風 清らかに 延命地蔵 います相持院 】

参拝日:2011年9月24日