穂高神社表参道近くの駐車場に車を入れ、そのまま生垣沿いに進むと沢山の句碑や記念碑が建立された一画に出ます。お目当ては明治22年4月、芭蕉二百回忌に建立された句碑 【 木かくれて 茶摘も聞くや 杜宇(ほととぎす)】

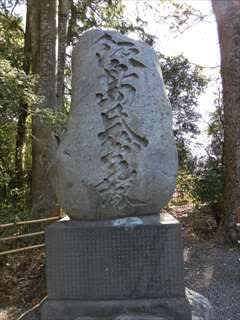

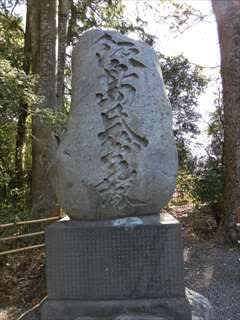

文政6年(1823)、臥明樓弘龍によって建立された。『桃青靈神(とうせいれいしん=芭蕉の神霊)』の碑。芭蕉は寛政3年(1791)、神祇伯白川家から「桃青霊神」の神号を授けられています。左に芭蕉の句【 雪散るや 穗屋の芒の 刈殘し 】 右に弘龍の句【 穗薄に 高く葺けるや 大宮居 明月踊る御手洗の川 】

堀金出身の俳句宗匠・篆刻家:『曽山 環翠(そやま かんすい)』:句碑 「九十一曳 柿ノ本環翆【 内外に 神徳尊し 宮の花 】昭和四十伍年九月建立」

長野県生坂村出身の法学博士・加藤正治氏(犀水)句碑「七十七曳 犀水 昭和二十二年春 喜寿記念【 安曇野や 宮居うららに 仰ぐ富士 】

「穂高神社御由緒(1964)」の著者『小平重明:顕彰碑』

昭和五十年秋 元法務大臣 「唐沢俊樹」【 故里を 佳しと思へり 花吹雪 樹子 】

「高島一翁 筆塚と歌碑」「松本藩医高島一翁は東水、章貞にと続く高島三代の初代にあたり、医業のかたわら家塾を開き 郷党に和漢の学と書道を教え 穂高町の文化の礎を築いた」

「飯島碑」「明治百年記念碑」

「文学博士宮地直一先生像」。高知県出身の神道学者。戦後、GHQと折衝し神社存続に尽力した人物です。

二の鳥居前左手に明治十八年(1885)に作られた安曇野市指定石造文化財の手水舎。間口354cm、奥行290cm、流造、平入で、天井には『丸山雲章』氏の墨絵の龍が描かれています。

同じく安曇野市指定石造文化財の「手洗石」は享保十四年(1729)の作。紀年銘の入った石製手洗い石としては最も古いものと言われています。

手水舎の後方に神船「穂高丸」。東京多摩川最後の船大工『 久保井富蔵氏』が平安時代の資料を元に完成させ、1982年の大祭に奉納されました。

二の鳥居の手前右側に白馬の御神馬舎。「御神馬(唐鞍(奈良時代の馬の飾り)をつけた馬としては全国でも稀に見るもので、馬は純粋の木曽馬をモデルにしている 昭和二十四年 小川大糸)」

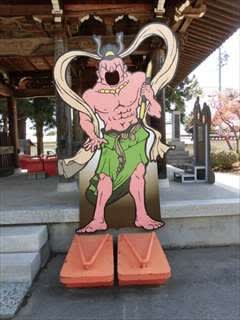

神馬舎から旧千石街道に向かう途中に、穂高神社を造営したといわれている「ものぐさ太郎」の碑があり、台座にはその伝説が刻まれています。この塚は「ものぐさ太郎」が何もせずに終日寝そべっていた場所だったとか。

「昔この地に ものぐさ太郎という男が草葺の小屋に寝転がって暮らしていた。 ある日 里人からもらった餅の一つを過って道に転がしてしまい、通りがかった地頭に拾ってくれとたのんだ。太郎のものぐさぶりに感心した地頭は、里人たちによく養うよう命じた。3年の月日が経った。この村にも夫役が割り当てられ、太郎はそれを引き受けて都にのぼり、秀でた才能が大宮人に知れて時の帝に仕え、信濃中将となって故郷に錦をかざり、甲斐・信濃両国を治めた。 太郎は穂高神社を造営し、120歳の春秋を送り、この神社の境内に若宮社の相殿神として祀られ、延命長寿・財宝沢山・立身出世の守神として信仰をあつめている。」

碑の傍らに国文学・民俗学の大家「釈迢空(折口信夫)」が、かつて穂高神社参詣の際詠んだ歌。 【 もの具(ぐ)さ太郎 このよ悲(ひ)はや久(く) ね布(ぶ)る良志(らし) あづみの大野 こほ里(り)そめつゝ 】

境内を流れる「御手洗川」に架かる安曇野市指定石造文化財の石橋「神橋」。明治十六年(1883)造立で、年銘のある石橋としては市内で最古の一つです。

高さ1m、幅5m、全長2.3m。欄干の両側には龍の透かし彫りが施されており、雲龍の意匠は左右違った図柄となっています。

神橋を渡った先、境内の一画に「安曇節碑」

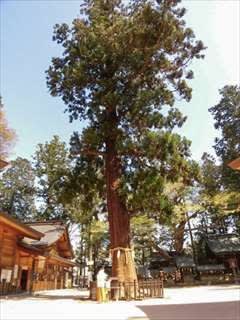

若宮社の西に聳える「大欅」。目通りの周囲:4.2m。高さ:18m。枝の広がり:20m。樹齢500年以上と云われ、安曇野市天然記念物に指定されています。

大欅の後ろに神馬舎があり、つやつやお肌の茶色い御神馬が愛想を振りまいています。と言っても、もちろん生馬ではないので、勝手にそう思っているだけ😄

神馬舎内に置かれた絵馬は「唐鞍を付け、背に幣を飾る木曽馬の御神馬」

境内を出た先、御船会館の前に「お船まつり」のお船の骨組みが並べられています。

こっちは歴史上の名場面や人物を表現した人形などが飾り付けられた「お船」。

「御船例大祭は「御船祭」と呼ばれ、毎年9月26日・27日に行われる。高さ6m・長さ12mにもなる大きな船形の山車(だし)「御船(おふね)」をぶつけ合う勇壮な祭で、長野県指定無形民俗文化財に指定されている。なお26日は神事のみで、本祭りは27日である。9月27日は天智天皇2年(663年)の白村江の戦いで戦死したという安曇比羅夫の命日と伝えられている。祭では、大小5艘の御船に穂高人形を飾り氏子が穂高の街中や田園地帯で御船を曳いて練り歩く。そして神社へと曳き入れられ境内神楽殿を練り、神前を曳き廻るうちに大船2艘は御船同士をはげしく衝突させ合う。その迫力と豪快さから多くの見物客が訪れる。御船の構造は、櫓(長立方形)4個の車輪、山(刎木、廻し木、架木)、腹(前部が男腹、後部が女腹)からなっている。神事の際御船のなかには若者が座り、笛・太鼓などの楽器を吹き鳴らす。」公式HPより

参拝日:2016年4月19日