1932年、第1次世界大戦後。

世界は破滅に向かっているのではないかと人間の良心が叫んでいたころ。

国際連盟がアインシュタインに依頼したことがある。

「今の文明でもっとも大事だと思われる事柄を、最も対話したい相手と書簡を交わしてください」。

アインシュタインが選んだ相手はフロイト。

テーマは「ひとはなぜ戦争をするのか」だった。

その内容が講談社学術文庫で出ている。120ページという薄い本で、500円。刺激的な対話が簡単に読める。

詳細は本書を読んでもらうとして、

フロイトの結論は「文化が戦争の抑止力になる」ということだった。

フロイトによると、人間の心はもともと破壊衝動を持つ。

それは行き場のないエネルギーそのものだ。

同じエネルギーでも、その行く先を少し変えれば、破壊のエネルギーは創造のエネルギーへと質が変わる。

破壊ではなく、文化を創造する水路をつくる。

文化は、人間の心や体を否応なく変える力を持つ。

そのことが戦争の抑止力として機能するだろう、と、フロイトは精緻な文章で語る。

○アインシュタイン,フロイト「ひとはなぜ戦争をするのか」(講談社学術文庫:2016/6/11)

■

自分も同じことを思う。

アインシュタインやフロイトに共感する。

重要なのは、人間のエネルギーの使い方、使う方向性。

そして、美や芸術や文化というものが、その歯止めとなること。

さらに加えて自分が提言したいのは、

人の体の中心には植物原理に従う植物性臓器があり、

植物原理こそが命を支えて伝えてきたということ。

具体的には食と性を担当し、いのちの本質を維持し伝える役割を果たしていた。

そうした植物原理を中心に据えて思い出す事が、戦争ではない解決法を人類が選択する重要な手掛かりになるということだ。

植物世界と動物世界とは、20億年前に別れた。

光合成細菌(らん藻の仲間)を細胞に取り込んだものが植物となり、それ以外は動物となる。

その些細な違いが、生命原理としてまったく違う道を歩むことになる。

植物は自分で栄養を内側から作り、

動物は何かを食べて栄養を外側からとる必要が生まれた。

植物原理は同化・吸収・融合の原理。

それに対して、動物原理は反発・征服・支配原理。

同化・吸収(assimilation)・融合(fusion/integration)

と

反発(rebound)・征服(conquest)・支配(control/rule)

これは、人の体を動かす時にも、重要な原理となる。

どちらの原理で、私たちは身体を運用していくのか、その選択を常に迫られている。

○「対談 前田英樹x安田登 からだで作る芸の思想」(2015-09-08)

の中で、前田英樹さんが哲学と剣術の接点の話で話題にされていた。

人間は植物原理と動物原理が重なり合った存在で、そのバランスをとっている存在だから、

矛盾を統合する役目がある。

●

植物は、自然を征服しない。

自然の中に入り込み、一体となり、融合し、

自分の芯(軸)を立てて花開き実らさせる。

軸が天と地を結ぶ。

闘争原理や支配原理ではなく、土の中に根を張りめぐらせ、環境へ入りこむ。

環境と融和的に溶け込みながら、天地自然と同期・共振しながら自分を養い育てる。

全体と調和的な関係を結び、成長して生きる。

こうした植物原理こそが、人類が再度見直す大切な原理だろう。

そのことで、戦争は必要なくなるのではないかと思う。

●

文化の中心に植物原理の軸を立てる。

それは人の体のメタファーから学んだこと。

インド洋のソコトラ島に浮かぶ竜血樹のように、軸を立てて天と地を結ぶ。

(wondertripより)

日本は、花や草木やお庭など、常に自然や植物を中心に据えて生活(Life)をつくってきた。

それは華道や茶道などの道となった。

闘いから逃れられない時代には、動物原理と植物原理の調和の身体技法として、武道となった。

西洋は哲学として頭や言語の世界を体系化したが、

それに対して日本は、道という体の世界をこそ体系化した。

塚田有一さんの温室という素晴らしい植物空間において、

『醫と藝>深層意識と花』というテーマをいただき、

そんなことを話しました。

写真は、塚田さんに頂いた夏の花の花束。

つい先日、宇多田さんの「花束を君に」の歌詞を紹介したところだった。

花に死者の思いを、歌に悲しみの思いを乗せて。

歌を聴き感じ入る人全員が、死者の鎮魂作業に参加している。感謝と共に。

○宇多田ヒカルさん(2016-06-18)

○「花束を君に」 歌詞

============

「花束を君に」

作詞:宇多田ヒカル

普段からメイクしない君が薄化粧した朝

始まりと終わりの狭間で

忘れぬ約束した

花束を君に贈ろう

愛しい人 愛しい人

どんな言葉並べても

真実にはならないから

今日は贈ろう 涙色の花束を君に

============

木という存在。

中心に幹という固い部分がある。芯材と呼ばれるもの。

木そのものを支えている中心の芯は、生きている植物細胞ではなく、死んだ植物細胞だ。

死んだ植物細胞は骨格だけが残る。その骨格が木の中心に残っていて、木を支えている。

その周囲を生きている植物細胞が分裂増殖しながら、死と生の二重の構造で、木は生きている。

こうした木の在り方は、人間社会でも同じだろう。

文化は、中心を死者が支えている。

その中心を覆い囲むむようにして、生きているひとたちが社会を受け継いでいる。

生きているものもいづれ死者となり、生者を芯から支えることに参加する。

見えないところで、人類社会の芯として静かに支える。

木が体現しているこうした生き方のメタファーから、人類も学ぶことは多いだろう。

そういう意味でも、中心には植物原理が大事なのだと思う。

それは、軸となり、芯となる。

天と地を結ぶ。

種は光と水と土の適切な条件がそろえば、地火風水と共に芽吹き、根が生え、実をならし、花開き、散っていく。

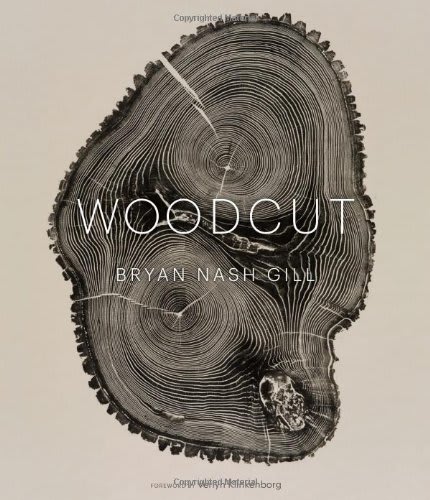

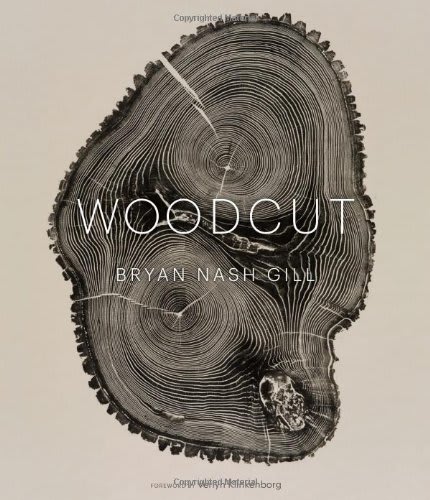

WOODCUT : BRYAN NASH GILL (Princeton Architectural Press (2012/5/2))

ブライアン・ナッシュ・ジルの木の年輪のかたちを写し取った木版画の作品集。

植物の生命の中で作られる空間は、

自然に植物の話が軸となる。

そうした植物原理は、例外なく、内臓としてひとのからだの中心軸に存在しているのだ。

内側の蔵にこそ、宝がある。

・・・・・

アインシュタインやフロイトが「ひとはなぜ戦争をするのか」で対話をした。

自分も、自分なりの結論を考えた。

同じテーマを、自分も子どものころから考え続けてきたのだった。

アインシュタインやフロイトから託された宿題は、まだ途中のままで、今の世代へと静かに手渡されている。

■

植芝盛平『武産合気』

「合気とは、敵と闘い、敵を破る術ではない。

世界を和合させ、人類を一家たらしめる道である。

合気道の極意は、己を宇宙の働きと調和させ、

己を宇宙そのものと一致させる事にある。」

世界は破滅に向かっているのではないかと人間の良心が叫んでいたころ。

国際連盟がアインシュタインに依頼したことがある。

「今の文明でもっとも大事だと思われる事柄を、最も対話したい相手と書簡を交わしてください」。

アインシュタインが選んだ相手はフロイト。

テーマは「ひとはなぜ戦争をするのか」だった。

その内容が講談社学術文庫で出ている。120ページという薄い本で、500円。刺激的な対話が簡単に読める。

詳細は本書を読んでもらうとして、

フロイトの結論は「文化が戦争の抑止力になる」ということだった。

フロイトによると、人間の心はもともと破壊衝動を持つ。

それは行き場のないエネルギーそのものだ。

同じエネルギーでも、その行く先を少し変えれば、破壊のエネルギーは創造のエネルギーへと質が変わる。

破壊ではなく、文化を創造する水路をつくる。

文化は、人間の心や体を否応なく変える力を持つ。

そのことが戦争の抑止力として機能するだろう、と、フロイトは精緻な文章で語る。

○アインシュタイン,フロイト「ひとはなぜ戦争をするのか」(講談社学術文庫:2016/6/11)

■

自分も同じことを思う。

アインシュタインやフロイトに共感する。

重要なのは、人間のエネルギーの使い方、使う方向性。

そして、美や芸術や文化というものが、その歯止めとなること。

さらに加えて自分が提言したいのは、

人の体の中心には植物原理に従う植物性臓器があり、

植物原理こそが命を支えて伝えてきたということ。

具体的には食と性を担当し、いのちの本質を維持し伝える役割を果たしていた。

そうした植物原理を中心に据えて思い出す事が、戦争ではない解決法を人類が選択する重要な手掛かりになるということだ。

植物世界と動物世界とは、20億年前に別れた。

光合成細菌(らん藻の仲間)を細胞に取り込んだものが植物となり、それ以外は動物となる。

その些細な違いが、生命原理としてまったく違う道を歩むことになる。

植物は自分で栄養を内側から作り、

動物は何かを食べて栄養を外側からとる必要が生まれた。

植物原理は同化・吸収・融合の原理。

それに対して、動物原理は反発・征服・支配原理。

同化・吸収(assimilation)・融合(fusion/integration)

と

反発(rebound)・征服(conquest)・支配(control/rule)

これは、人の体を動かす時にも、重要な原理となる。

どちらの原理で、私たちは身体を運用していくのか、その選択を常に迫られている。

○「対談 前田英樹x安田登 からだで作る芸の思想」(2015-09-08)

の中で、前田英樹さんが哲学と剣術の接点の話で話題にされていた。

人間は植物原理と動物原理が重なり合った存在で、そのバランスをとっている存在だから、

矛盾を統合する役目がある。

●

植物は、自然を征服しない。

自然の中に入り込み、一体となり、融合し、

自分の芯(軸)を立てて花開き実らさせる。

軸が天と地を結ぶ。

闘争原理や支配原理ではなく、土の中に根を張りめぐらせ、環境へ入りこむ。

環境と融和的に溶け込みながら、天地自然と同期・共振しながら自分を養い育てる。

全体と調和的な関係を結び、成長して生きる。

こうした植物原理こそが、人類が再度見直す大切な原理だろう。

そのことで、戦争は必要なくなるのではないかと思う。

●

文化の中心に植物原理の軸を立てる。

それは人の体のメタファーから学んだこと。

インド洋のソコトラ島に浮かぶ竜血樹のように、軸を立てて天と地を結ぶ。

(wondertripより)

日本は、花や草木やお庭など、常に自然や植物を中心に据えて生活(Life)をつくってきた。

それは華道や茶道などの道となった。

闘いから逃れられない時代には、動物原理と植物原理の調和の身体技法として、武道となった。

西洋は哲学として頭や言語の世界を体系化したが、

それに対して日本は、道という体の世界をこそ体系化した。

塚田有一さんの温室という素晴らしい植物空間において、

『醫と藝>深層意識と花』というテーマをいただき、

そんなことを話しました。

写真は、塚田さんに頂いた夏の花の花束。

つい先日、宇多田さんの「花束を君に」の歌詞を紹介したところだった。

花に死者の思いを、歌に悲しみの思いを乗せて。

歌を聴き感じ入る人全員が、死者の鎮魂作業に参加している。感謝と共に。

○宇多田ヒカルさん(2016-06-18)

○「花束を君に」 歌詞

============

「花束を君に」

作詞:宇多田ヒカル

普段からメイクしない君が薄化粧した朝

始まりと終わりの狭間で

忘れぬ約束した

花束を君に贈ろう

愛しい人 愛しい人

どんな言葉並べても

真実にはならないから

今日は贈ろう 涙色の花束を君に

============

木という存在。

中心に幹という固い部分がある。芯材と呼ばれるもの。

木そのものを支えている中心の芯は、生きている植物細胞ではなく、死んだ植物細胞だ。

死んだ植物細胞は骨格だけが残る。その骨格が木の中心に残っていて、木を支えている。

その周囲を生きている植物細胞が分裂増殖しながら、死と生の二重の構造で、木は生きている。

こうした木の在り方は、人間社会でも同じだろう。

文化は、中心を死者が支えている。

その中心を覆い囲むむようにして、生きているひとたちが社会を受け継いでいる。

生きているものもいづれ死者となり、生者を芯から支えることに参加する。

見えないところで、人類社会の芯として静かに支える。

木が体現しているこうした生き方のメタファーから、人類も学ぶことは多いだろう。

そういう意味でも、中心には植物原理が大事なのだと思う。

それは、軸となり、芯となる。

天と地を結ぶ。

種は光と水と土の適切な条件がそろえば、地火風水と共に芽吹き、根が生え、実をならし、花開き、散っていく。

WOODCUT : BRYAN NASH GILL (Princeton Architectural Press (2012/5/2))

ブライアン・ナッシュ・ジルの木の年輪のかたちを写し取った木版画の作品集。

植物の生命の中で作られる空間は、

自然に植物の話が軸となる。

そうした植物原理は、例外なく、内臓としてひとのからだの中心軸に存在しているのだ。

内側の蔵にこそ、宝がある。

・・・・・

アインシュタインやフロイトが「ひとはなぜ戦争をするのか」で対話をした。

自分も、自分なりの結論を考えた。

同じテーマを、自分も子どものころから考え続けてきたのだった。

アインシュタインやフロイトから託された宿題は、まだ途中のままで、今の世代へと静かに手渡されている。

■

植芝盛平『武産合気』

「合気とは、敵と闘い、敵を破る術ではない。

世界を和合させ、人類を一家たらしめる道である。

合気道の極意は、己を宇宙の働きと調和させ、

己を宇宙そのものと一致させる事にある。」