この時期は、この1年のまとめを振り返りつつ、友人と文章で共有している時期。

その中でで書いたことや考えたこと。

このブログにも一部残しておきたい。

■

今年もいろんな人に会った。

出会いの中で、自分が何をすべきか、日々考えている。

日々の仕事において、臨床現場では色々と感じることがあり、考えることがある。

臨床現場では、見える世界は当然なのだが、見えない世界も考えざるを得ないことが多い。

そして、そういうことを考える似たもの同士は、別の分野でもたくさんいる。

そういう人と必然的に偶然的に、出会うことが多かった。そんな1年だった。

■

ルドルフ・シュタイナーはすごい人だと思う。ただ、まだ今の自分にはまだ計り知れないところが多く、未だに理解できないところも多い。

シュタイナーは、霊や魂の世界を真剣に学問しようとした人だ。

「霊学」として、不可視の世界を可能な限り論理的に表現しようとした。

→『シュタイナー「魂について」』(2012-04-05)

普段の日常ではあまりなくても、医療現場にいると、そんな見えない世界に触れざるをえないことが多い。

在宅医療を週に1回していることもあり、患者さんのお看取りをすることもある。

死の間際で思うのは、一人一人の人生にはものすごいドラマが詰まっている、ということ。

そして、どんな人にでも等しく肉体死が訪れる、ということ。

そのことを日々実感している。もちろん、自分もその対象として例外ではないのだ。

その度に、人間というものを深く観察する機会をいただているような気がする。

そういう瞬間に家族と行う対話は、ほんの数語でも百万言の重みを持つことがある。

そういう瞬間くらいは、見えない世界の蓋を外したくなるのだろう。

人は死んだらどうなるのか、何が人を生かしているのか、色々な事象に触れるたび、そういうことを謙虚に考えざるを得ない。

医療のプロとしての真髄はそういうところにもある。

分からないなりに、自分なりに感じ、考える。

だから、医師という仮面よりも、一人の人間として常に素直で謙虚でいなければいけないと、思う。

この森羅万象の事象を前に虚心坦懐でなければいけない。赤子のように自然と共鳴した意識状態で佇むのだ。

■

シュタイナーを腰を据えて読もうと思ったのは、「いかにして超感覚的世界の認識を獲得するか」(ちくま学芸文庫)という本がきっかけだ。初めは単なる興味本位で読み始めた。

タイトル自体がすごいタイトルだが、内容は至って真面目で誠実だ。

人間は五感という受信器で外界の刺激をキャッチするため、そこが認識の限界点と同じになる場合が多い。

人間は紫外線も赤外線も見えないし、電波も電磁波も見えない。超音波も聞こえない。

ただ、五感で知覚できないから存在しないわけではない。

「見えない世界」は「見えない」から存在しないことではない。

「見えない世界」を冷静に観察して認識するためにどういう態度であるべきか、そういうことを冷静に淡々と記載した本なのだ。

スピリチュアル系の本も含め、こういう領域は性教育のようなものと似ていて、なんでもいつでも詰め込めばいいというものではない。適切な時期に、正しく学ぶ必要があるのだと思う。

■

この本の中に、こういう一節があった。

(他人の語る言葉に耳を傾けるあり方としての記載)

********************************

『自分自身の内なるものが完全に沈黙するようになる習慣が身に付かなければいけない。

・・・・ひとつの練習として、ある期間自分と正反対の考えに耳を傾け、一切の賛成、とくに一切の否定的判断を完全に沈黙させる行をみずから課する。

一切の合理的な判断が静まるばかりではなく、嫌悪、拒絶、いや賛成の気持ちも、いっさい沈黙することが大切である。

特に本当に注意深く自己観察をする必要があるのは、そうした感情がたとえ意識の表面にはのぼらないようでも、自分の心の奥深いところにひそんではしないだろうか、という点である。』

********************************

『こうして人間は、自分をまったく無にして他者の言葉を聞けるようになる。

自分のこと、自分の意見や感じ方を完全に排除して、自分と正反対の意見が出されるとき、いや「およそひどいこと」がまかり通る時ですら、没批判的に聞き入る練習をしていくと、次第に、そのひとは他者の本質と完全に溶けあい、すっかりこれと合体する。

相手の言葉を聞くことによって、相手の魂の中に入り込む。』

********************************

『その音が自分の魂の外に存在するなにものかを告げている、という事実に全注意力を集中し、自分と異質なそのもののなかに沈滞する。』

********************************

この記載に驚いた。

自分が臨床の現場で経験から学び実践していたことと全く同じことを言っていたからだ。

患者さんの話を聞くとき、臨床経験が浅い当時は心の中で批判的に聞いていたことがあった。

「いやいやそれは自業自得だ」とか、「いやいやそれはありえないなぁ」とか。

その前提にあったのは、自分の内的世界は相手に伝わらないだろうと高をくくっていたことや、自分の認識世界が狭かったことに起因していたと思う。

しかし、臨床現場を重ねていくにつれて、実は人間の内的世界は何らかの形で伝わっている、ということが分かるようになってきた。

内的世界を無意識と表現すると分かりやすいだろうか。

人間は日常的で表面的な意識(顕在意識)だけではなく、その底に広がる無意識(潜在意識)がある。僕らは見える世界(顕在意識)だけでコミュニケーションをしていると思い込んでいるのだが(それ自体が顕在意識が思い込んでいるのだが)、実はその背後に潜む無意識は、形を変えて表面にも表れているのがよくわかってきた。通常とは別の通路を通って互いにCommunicationしあっているらしいということも分かってきた。

それは相手の何気ない瞳の形や動き、口唇の動き、頭の動き、手振り、呼吸の仕方や呼吸のリズム、・・・・

表面にも色々な形で表れているのだ。

それは微細だから分かりづらいだけで、丁寧に観察すると、互いに表面へ浮かび上がっているものなのだ。

その最たる分かりやすい例が病であり、病に伴う症状だと思う。

症状はひとつの象徴言語を表していることが、臨床経験から少しずつわかってきた。

人間は自我(Ego)が邪魔をしてなかなか素直になれないけれど、症状や病という形を通して素直で正直な自分を表現している。

表に出せなくて奥にしまいこんだ無意識の世界がある。

ただ、意識と無意識として二つの世界に分離すると、人間は苦しいのだ。なぜなら、人間はもともと分離した存在ではないのだから。もとは一つ。だから人間は夢を見る。

意識の表面世界から追放され、抑圧されてしまった無意識の世界。

ある一定の量や質が蓄積すると、症状という形で外に自己表現をし始める。

分離し続けるのではく、人間の中で一つに統一してくれるよう表面の顕在意識へとシグナルを出すのだ。

ただ、人間の頭と心が分離している場合は、頭から心へ通じるドアを硬く閉めているような状態だ。

自分で鍵をかけてしまう人もいるくらいだし、その鍵を紛失してしまっている人もいるくらいだ。そうなると、そこに元々ドアがあり、二つの部屋は一つだったということすら気づけなくなる。

頭が心へのドアを硬く閉ざしている時、頭が心と勘違いしているのは、頭が捏造した「偽りの心」である。「偽りの心」「偽装された心」には常に注意が必要だ。それは「心」ではないのだから。それは頭にある自我(Ego)というシステムが栄養を供給している人為的な作物だ。

頭と心は本来はひとつながりだ。実際、そういう自然な人もたくさんいる。

ただ、頭と心の間には大抵ドアがある。心と身体とも一つながりになっている。心身一如はあえて言うまでもなく当然のことなのだ。そして、身体はさらに自然へとつながっている。

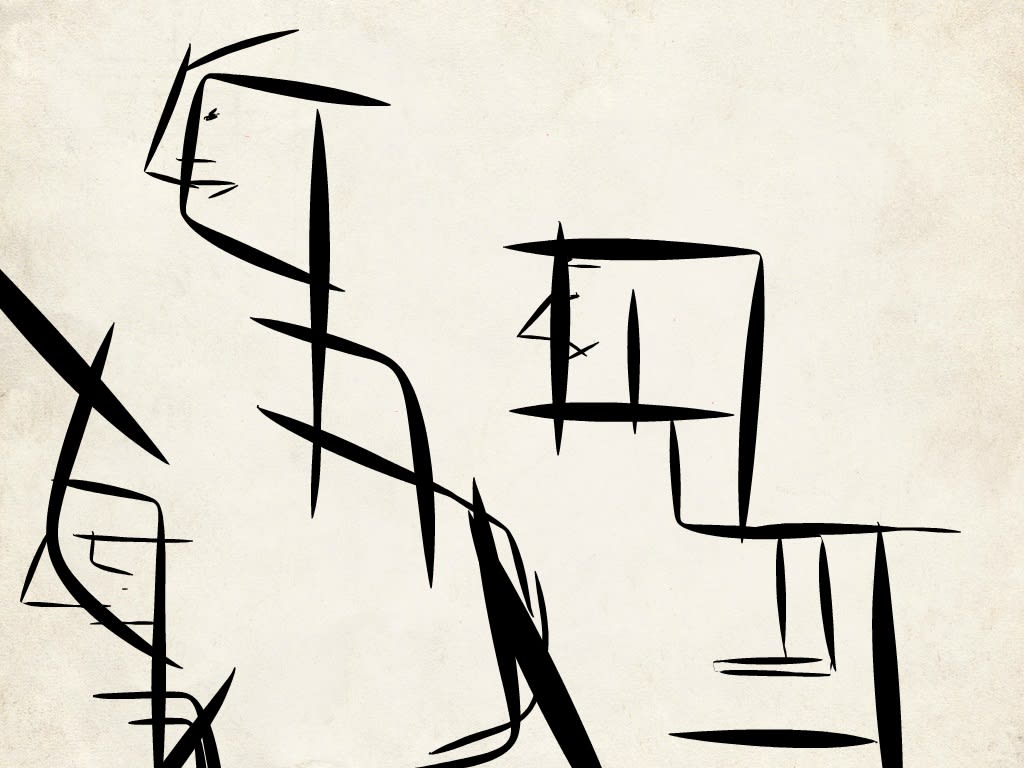

<参考図>

泉谷閑示さんの「「普通がいい」という病 「自分を取りもどす」10講」(講談社現代新書)(超名著!)にあった図を自作して改変させていただきました。

■

この図で分かるように、先住民族である自然や身体や心に対して、後からやってきた頭という文明を装った民族がズカズカと土足で乗り込み、心や身体や自然を支配しようとしている構図を見ることができる。

ユングのコトバで言えば、自我(Ego)は頭の中にある。

自己(Self)(全体性の自分)はそれ以外のどこにいてもいい。

個人的には、頭、心、身体、自然すべてに浸透している存在として自己(Self)をとらえているので、自己(Self)は自然にも宇宙にも森羅万象にもなりうる。

その一致に気づくことを、ヒンドゥー教は梵我一如という言葉に込めているのだと思っている。

梵(宇宙原理)と我(自分の魂、アートマン、最内奥の自分)は一つである、という認識だ。

■

人間が持つ感情というのは、心のあり方のようなパターンを形成している。

「感情」は喜怒哀楽が有名だが、抑圧された感情の一番上には、怒や哀というネガティブな感情がある。

だから、最初は一見ネガティブと思える怒りや悲しみが解放されて始めて、喜や楽というポジティブな感情が放出されるようなのだ。

怒りの底には哀しみがあり、悲しみの底に、やっと喜や楽という人間の生命エネルギーが底打ちしている。

古い感情は変質して腐敗臭を出すので、古い感情をネチネチ出すことは自分への自浄作用にはつながるが相手に悪印象を与えることがある。

それよりも新しい感情として解き放つことが、互いに有効なことは多い。

そんな「感情」とも密接につながるのが「性格」だろう。

性格も病気を創造する大きなきっかけになっている。

癌という現象も、恨みを持って抑圧されたときにいちばん発生しやすいと思う。生命現象には等しく意味があるのだ。

その他のあらゆる疾患やあらゆる症状について考察を進めているが、煩雑になるので省略する。自分自身で自分の事を考えてみると面白いと思う。

「性格」「習慣」「癖」というものは無意識に形成されていく。おそらく誰もが気づかずに作り上げていくだろう。

意識的に作り上げる場合、それは演技となり仮面となる。よい面で出ると個性となり、悪い面で出ると病となる。

そういう「自分」を形づくっている様々な環境世界から自由になり、その環境に支配されなくなると、自分自身の癖や性格や気質などを自由自在に変化させることができる。

そうすると、自分にとって癖や性格というのがどういう意味を持っていたのかが次第にわかってくる。それは「自分」を知ることにもつながる。

この世界には誰かが意図的に作り出した偏った考え方や間違った考え方がある。

その中には巧妙に毒が仕込まれている。

それは意識的に仕込まれていることもあるし、知らないうちに自分の自浄行為として転移させていったものもあるだろう。

毒(真理ではないもの)を呑み込んだとき、その自浄作用として働くのが自分の「こころ」だ。

「偽りの心」には毒を捨て去る力がない。だから中毒になる。

中毒になると、偏った態度をとり、自分勝手な考え方にしがみつくようになる。

他人のことをとやかく言い、自分よりも他人がとにかく気になりだす。

うわさ話をすることに終始し、愚痴や不平不満が習慣となる。

価値判断も善か悪かの二元論に終始していく(無意識的に、自分は常に善の立場に置く)。

まさに中毒症状だと思う。

そういう光景を見かけたとき、その人がそういう行為を行っていると考えると残念だが、

そうではなく、その人のなかの毒が言わせているのだと気づく必要がある。

呪術的世界ではそれを悪霊と呼んだだろう。

キリストの言行録である新約聖書にも、やたらに悪霊や悪霊払いが出てくるのはそのためだ。名前に惑わされず、その現象が何を意味しているのかを考える必要がある。

だからイエスはこう言ったのだ。

-----------------------------------

心ォ切り換(ゲ)ァで、

これがらァずっとこの良い便りに

その身も心(こゴろ)も委ね続げろ。

(ケセン語訳/ヨハネ一・五)

-----------------------------------

悔い改めて福音を信じなさい。

(新共同訳)

-----------------------------------

→(山浦玄嗣「イエスの言葉 ケセン語訳」(2013-08-07))

■

人間の思念や心は、毒を介在させて病へとつながっている。

もちろん、病や症状は、本来は自分自身を素直で正直にさせるための親切なメッセージでもあるのだが、大抵はその症状や病気を無視することになる。

やはり、あまりに正直なコトバは受け入れがたいのだろう。

あまりに無視し続けると、病は死という形でその人の分離意識を無くすようお役目を果たすこともある。

死はその人に関する終わりではないのだが、病は死によって一つの使命を果たしたのだ。相手の身になって考えるとそういうことになる。

病は、自分の心や想念がバランスや均衡を取り戻したときお役目ゴメンとなる。

だから、病(不均衡)は消える。それを一般的に「治癒」と呼ぶのだろう。

「治癒」という現象には、僕らが想像している以上に遥かに深い意味が内蔵されているようだ。

そのことが、患者さんに治癒と言う現象が起きる場合と起きない場合の違いにつながる。

自分は現場での経験からそう思うようになった。医師が行う病気への治療は、その人の運命すらも治癒する場合もあるのはそのためだ。

■

人間は、ひたむきに一生懸命になるとき、自我(Ego,エゴ)が外れる、と思う。

人間である以上、自我(Ego)というものと適切に付き合っていく必要がある。振り回されたり、乗っ取られてはいけない。それは人間を成長させるための親切でおせっかいなお手伝いさんのようなものなのだ。

エゴ(EGO)は、笑う時、深い睡眠の時、生まれた直後、死を覚悟した時、そして「一生懸命」になっているとき、仲間外れとなり、その人から少し外れている。

そのとき、人間は誰もが心の奥底に持つ仏性や神性と直結しているのだと思う。

だから、僕らは上手い下手を超えて、成熟や未熟さを超えて、世間や他人の評価を越えて、何かに懸命に必死に一途になる必要がある。

その姿に、僕らは心を奪われるのだ。

だから、日々懸命に、与えられた仕事を天命と考え、やり続けるのだ。

そこに道は生まれる。

誰かの道を後追いしていくと、いづれ行き止まりになる。なぜなら、それは誰かが作った道だから。

自分が道を創造していけば、原理的にもそこには行き止まりは存在しないのだ。

その中でで書いたことや考えたこと。

このブログにも一部残しておきたい。

■

今年もいろんな人に会った。

出会いの中で、自分が何をすべきか、日々考えている。

日々の仕事において、臨床現場では色々と感じることがあり、考えることがある。

臨床現場では、見える世界は当然なのだが、見えない世界も考えざるを得ないことが多い。

そして、そういうことを考える似たもの同士は、別の分野でもたくさんいる。

そういう人と必然的に偶然的に、出会うことが多かった。そんな1年だった。

■

ルドルフ・シュタイナーはすごい人だと思う。ただ、まだ今の自分にはまだ計り知れないところが多く、未だに理解できないところも多い。

シュタイナーは、霊や魂の世界を真剣に学問しようとした人だ。

「霊学」として、不可視の世界を可能な限り論理的に表現しようとした。

→『シュタイナー「魂について」』(2012-04-05)

普段の日常ではあまりなくても、医療現場にいると、そんな見えない世界に触れざるをえないことが多い。

在宅医療を週に1回していることもあり、患者さんのお看取りをすることもある。

死の間際で思うのは、一人一人の人生にはものすごいドラマが詰まっている、ということ。

そして、どんな人にでも等しく肉体死が訪れる、ということ。

そのことを日々実感している。もちろん、自分もその対象として例外ではないのだ。

その度に、人間というものを深く観察する機会をいただているような気がする。

そういう瞬間に家族と行う対話は、ほんの数語でも百万言の重みを持つことがある。

そういう瞬間くらいは、見えない世界の蓋を外したくなるのだろう。

人は死んだらどうなるのか、何が人を生かしているのか、色々な事象に触れるたび、そういうことを謙虚に考えざるを得ない。

医療のプロとしての真髄はそういうところにもある。

分からないなりに、自分なりに感じ、考える。

だから、医師という仮面よりも、一人の人間として常に素直で謙虚でいなければいけないと、思う。

この森羅万象の事象を前に虚心坦懐でなければいけない。赤子のように自然と共鳴した意識状態で佇むのだ。

■

シュタイナーを腰を据えて読もうと思ったのは、「いかにして超感覚的世界の認識を獲得するか」(ちくま学芸文庫)という本がきっかけだ。初めは単なる興味本位で読み始めた。

タイトル自体がすごいタイトルだが、内容は至って真面目で誠実だ。

人間は五感という受信器で外界の刺激をキャッチするため、そこが認識の限界点と同じになる場合が多い。

人間は紫外線も赤外線も見えないし、電波も電磁波も見えない。超音波も聞こえない。

ただ、五感で知覚できないから存在しないわけではない。

「見えない世界」は「見えない」から存在しないことではない。

「見えない世界」を冷静に観察して認識するためにどういう態度であるべきか、そういうことを冷静に淡々と記載した本なのだ。

スピリチュアル系の本も含め、こういう領域は性教育のようなものと似ていて、なんでもいつでも詰め込めばいいというものではない。適切な時期に、正しく学ぶ必要があるのだと思う。

■

この本の中に、こういう一節があった。

(他人の語る言葉に耳を傾けるあり方としての記載)

********************************

『自分自身の内なるものが完全に沈黙するようになる習慣が身に付かなければいけない。

・・・・ひとつの練習として、ある期間自分と正反対の考えに耳を傾け、一切の賛成、とくに一切の否定的判断を完全に沈黙させる行をみずから課する。

一切の合理的な判断が静まるばかりではなく、嫌悪、拒絶、いや賛成の気持ちも、いっさい沈黙することが大切である。

特に本当に注意深く自己観察をする必要があるのは、そうした感情がたとえ意識の表面にはのぼらないようでも、自分の心の奥深いところにひそんではしないだろうか、という点である。』

********************************

『こうして人間は、自分をまったく無にして他者の言葉を聞けるようになる。

自分のこと、自分の意見や感じ方を完全に排除して、自分と正反対の意見が出されるとき、いや「およそひどいこと」がまかり通る時ですら、没批判的に聞き入る練習をしていくと、次第に、そのひとは他者の本質と完全に溶けあい、すっかりこれと合体する。

相手の言葉を聞くことによって、相手の魂の中に入り込む。』

********************************

『その音が自分の魂の外に存在するなにものかを告げている、という事実に全注意力を集中し、自分と異質なそのもののなかに沈滞する。』

********************************

この記載に驚いた。

自分が臨床の現場で経験から学び実践していたことと全く同じことを言っていたからだ。

患者さんの話を聞くとき、臨床経験が浅い当時は心の中で批判的に聞いていたことがあった。

「いやいやそれは自業自得だ」とか、「いやいやそれはありえないなぁ」とか。

その前提にあったのは、自分の内的世界は相手に伝わらないだろうと高をくくっていたことや、自分の認識世界が狭かったことに起因していたと思う。

しかし、臨床現場を重ねていくにつれて、実は人間の内的世界は何らかの形で伝わっている、ということが分かるようになってきた。

内的世界を無意識と表現すると分かりやすいだろうか。

人間は日常的で表面的な意識(顕在意識)だけではなく、その底に広がる無意識(潜在意識)がある。僕らは見える世界(顕在意識)だけでコミュニケーションをしていると思い込んでいるのだが(それ自体が顕在意識が思い込んでいるのだが)、実はその背後に潜む無意識は、形を変えて表面にも表れているのがよくわかってきた。通常とは別の通路を通って互いにCommunicationしあっているらしいということも分かってきた。

それは相手の何気ない瞳の形や動き、口唇の動き、頭の動き、手振り、呼吸の仕方や呼吸のリズム、・・・・

表面にも色々な形で表れているのだ。

それは微細だから分かりづらいだけで、丁寧に観察すると、互いに表面へ浮かび上がっているものなのだ。

その最たる分かりやすい例が病であり、病に伴う症状だと思う。

症状はひとつの象徴言語を表していることが、臨床経験から少しずつわかってきた。

人間は自我(Ego)が邪魔をしてなかなか素直になれないけれど、症状や病という形を通して素直で正直な自分を表現している。

表に出せなくて奥にしまいこんだ無意識の世界がある。

ただ、意識と無意識として二つの世界に分離すると、人間は苦しいのだ。なぜなら、人間はもともと分離した存在ではないのだから。もとは一つ。だから人間は夢を見る。

意識の表面世界から追放され、抑圧されてしまった無意識の世界。

ある一定の量や質が蓄積すると、症状という形で外に自己表現をし始める。

分離し続けるのではく、人間の中で一つに統一してくれるよう表面の顕在意識へとシグナルを出すのだ。

ただ、人間の頭と心が分離している場合は、頭から心へ通じるドアを硬く閉めているような状態だ。

自分で鍵をかけてしまう人もいるくらいだし、その鍵を紛失してしまっている人もいるくらいだ。そうなると、そこに元々ドアがあり、二つの部屋は一つだったということすら気づけなくなる。

頭が心へのドアを硬く閉ざしている時、頭が心と勘違いしているのは、頭が捏造した「偽りの心」である。「偽りの心」「偽装された心」には常に注意が必要だ。それは「心」ではないのだから。それは頭にある自我(Ego)というシステムが栄養を供給している人為的な作物だ。

頭と心は本来はひとつながりだ。実際、そういう自然な人もたくさんいる。

ただ、頭と心の間には大抵ドアがある。心と身体とも一つながりになっている。心身一如はあえて言うまでもなく当然のことなのだ。そして、身体はさらに自然へとつながっている。

<参考図>

泉谷閑示さんの「「普通がいい」という病 「自分を取りもどす」10講」(講談社現代新書)(超名著!)にあった図を自作して改変させていただきました。

■

この図で分かるように、先住民族である自然や身体や心に対して、後からやってきた頭という文明を装った民族がズカズカと土足で乗り込み、心や身体や自然を支配しようとしている構図を見ることができる。

ユングのコトバで言えば、自我(Ego)は頭の中にある。

自己(Self)(全体性の自分)はそれ以外のどこにいてもいい。

個人的には、頭、心、身体、自然すべてに浸透している存在として自己(Self)をとらえているので、自己(Self)は自然にも宇宙にも森羅万象にもなりうる。

その一致に気づくことを、ヒンドゥー教は梵我一如という言葉に込めているのだと思っている。

梵(宇宙原理)と我(自分の魂、アートマン、最内奥の自分)は一つである、という認識だ。

■

人間が持つ感情というのは、心のあり方のようなパターンを形成している。

「感情」は喜怒哀楽が有名だが、抑圧された感情の一番上には、怒や哀というネガティブな感情がある。

だから、最初は一見ネガティブと思える怒りや悲しみが解放されて始めて、喜や楽というポジティブな感情が放出されるようなのだ。

怒りの底には哀しみがあり、悲しみの底に、やっと喜や楽という人間の生命エネルギーが底打ちしている。

古い感情は変質して腐敗臭を出すので、古い感情をネチネチ出すことは自分への自浄作用にはつながるが相手に悪印象を与えることがある。

それよりも新しい感情として解き放つことが、互いに有効なことは多い。

そんな「感情」とも密接につながるのが「性格」だろう。

性格も病気を創造する大きなきっかけになっている。

癌という現象も、恨みを持って抑圧されたときにいちばん発生しやすいと思う。生命現象には等しく意味があるのだ。

その他のあらゆる疾患やあらゆる症状について考察を進めているが、煩雑になるので省略する。自分自身で自分の事を考えてみると面白いと思う。

「性格」「習慣」「癖」というものは無意識に形成されていく。おそらく誰もが気づかずに作り上げていくだろう。

意識的に作り上げる場合、それは演技となり仮面となる。よい面で出ると個性となり、悪い面で出ると病となる。

そういう「自分」を形づくっている様々な環境世界から自由になり、その環境に支配されなくなると、自分自身の癖や性格や気質などを自由自在に変化させることができる。

そうすると、自分にとって癖や性格というのがどういう意味を持っていたのかが次第にわかってくる。それは「自分」を知ることにもつながる。

この世界には誰かが意図的に作り出した偏った考え方や間違った考え方がある。

その中には巧妙に毒が仕込まれている。

それは意識的に仕込まれていることもあるし、知らないうちに自分の自浄行為として転移させていったものもあるだろう。

毒(真理ではないもの)を呑み込んだとき、その自浄作用として働くのが自分の「こころ」だ。

「偽りの心」には毒を捨て去る力がない。だから中毒になる。

中毒になると、偏った態度をとり、自分勝手な考え方にしがみつくようになる。

他人のことをとやかく言い、自分よりも他人がとにかく気になりだす。

うわさ話をすることに終始し、愚痴や不平不満が習慣となる。

価値判断も善か悪かの二元論に終始していく(無意識的に、自分は常に善の立場に置く)。

まさに中毒症状だと思う。

そういう光景を見かけたとき、その人がそういう行為を行っていると考えると残念だが、

そうではなく、その人のなかの毒が言わせているのだと気づく必要がある。

呪術的世界ではそれを悪霊と呼んだだろう。

キリストの言行録である新約聖書にも、やたらに悪霊や悪霊払いが出てくるのはそのためだ。名前に惑わされず、その現象が何を意味しているのかを考える必要がある。

だからイエスはこう言ったのだ。

-----------------------------------

心ォ切り換(ゲ)ァで、

これがらァずっとこの良い便りに

その身も心(こゴろ)も委ね続げろ。

(ケセン語訳/ヨハネ一・五)

-----------------------------------

悔い改めて福音を信じなさい。

(新共同訳)

-----------------------------------

→(山浦玄嗣「イエスの言葉 ケセン語訳」(2013-08-07))

■

人間の思念や心は、毒を介在させて病へとつながっている。

もちろん、病や症状は、本来は自分自身を素直で正直にさせるための親切なメッセージでもあるのだが、大抵はその症状や病気を無視することになる。

やはり、あまりに正直なコトバは受け入れがたいのだろう。

あまりに無視し続けると、病は死という形でその人の分離意識を無くすようお役目を果たすこともある。

死はその人に関する終わりではないのだが、病は死によって一つの使命を果たしたのだ。相手の身になって考えるとそういうことになる。

病は、自分の心や想念がバランスや均衡を取り戻したときお役目ゴメンとなる。

だから、病(不均衡)は消える。それを一般的に「治癒」と呼ぶのだろう。

「治癒」という現象には、僕らが想像している以上に遥かに深い意味が内蔵されているようだ。

そのことが、患者さんに治癒と言う現象が起きる場合と起きない場合の違いにつながる。

自分は現場での経験からそう思うようになった。医師が行う病気への治療は、その人の運命すらも治癒する場合もあるのはそのためだ。

■

人間は、ひたむきに一生懸命になるとき、自我(Ego,エゴ)が外れる、と思う。

人間である以上、自我(Ego)というものと適切に付き合っていく必要がある。振り回されたり、乗っ取られてはいけない。それは人間を成長させるための親切でおせっかいなお手伝いさんのようなものなのだ。

エゴ(EGO)は、笑う時、深い睡眠の時、生まれた直後、死を覚悟した時、そして「一生懸命」になっているとき、仲間外れとなり、その人から少し外れている。

そのとき、人間は誰もが心の奥底に持つ仏性や神性と直結しているのだと思う。

だから、僕らは上手い下手を超えて、成熟や未熟さを超えて、世間や他人の評価を越えて、何かに懸命に必死に一途になる必要がある。

その姿に、僕らは心を奪われるのだ。

だから、日々懸命に、与えられた仕事を天命と考え、やり続けるのだ。

そこに道は生まれる。

誰かの道を後追いしていくと、いづれ行き止まりになる。なぜなら、それは誰かが作った道だから。

自分が道を創造していけば、原理的にもそこには行き止まりは存在しないのだ。

何度も読ませてもらうと思う。

いつもとても助けられています。感謝!

わたしは蠍座だからか(?)、毒も強く、また、自分の毒というのは、自分に一番きくのか、かなり参る。しかし、最近、自分だけで悩まず、会いたいと思った人に会いに行き、治療?も受けて、少しずつ根っこの部分から大きな山が動き出してる感じがします。変化には痛みを伴うけれど、そういう機なのだろうなと感じています。嫉妬というのは、偽りの感情なのだと、最近も言われたばかりだった(!) 人という存在は、何て有難いのだろうと感じます。ひとりでは決してさわり得ない世界へ導いてくれる。どんな人も、それぞれの見えている世界があり、それは、よいとか悪いとかではなく、すごいし尊いことだよね。当たり前なのだけれど。

この図は、とても分かりやすいね!

ナルホド!と思いました。

シュタイナーは、やはりすごく惹かれるなぁ。。その世界にとりこまれてしまいそうで、逆に怖くてまだきちんと読んでいないんだ…(>_<) 彼の描いた画集を一度神保町でみたけど、鳥肌が立ってしまって買えなかった。

自分と反対の世界のことを、肯定もせず否定もせず、受け入れていく…というスタンス、ナルホド、すごいな、かくありたき、と思うのだけれど、一つ聞きたいのは、その時に、そこまでとけ、潜り込むと、本来の自分というものが、消えてなくなる…とりこまれる、という恐さというのはないですか?? 実際に、誰でもが簡単にできることではないような気がするのだけど、どうなんだろう。(ある種の危うさもあるというか。のっとられるような。海で溺れて、流されるような感じ。) 実際にどのようにしているのか、戻ってくるのかを、教えてもらえると嬉しいなぁ。自分も、仕事で一対一で接するので、そこらへんを勉強したい。エネルギーをすごく奪われている感じがあるので、何か本質的に、もう少し循環するような術はないものかと考えていて。

かわいはやお先生と、村上春樹さんの対談で、先生は、一日目は、全く素っ気ない態度だったのだけど、二日目は人が変わったように朗らかだったとあった。先生は、一日目は、徹底して、相手の世界に入っていったのだろうか。すごい目つきをしていたとあったしなぁ。笑。

長くなりましたー!

ガンは深い恨みによって引き起こされると思っています。

見えてる人にとっては、表現こそ違えど、同じ者が見えてるんだなーと思った。

(矢作先生の『人は死なない』…と同じことを言っている!…ちなみに、先日中央線で社内貼りの広告出てた!15万部突破と。本の寿命が短い昨今。発売から2年しても、新たな読者を獲得し続けているの、スゴイ!)

・「生まれていないんだから死なない」…

(=般若心経の「不生不滅」)

とか、近代人の常識とは大きくずれるものだけど、

それを、今風にTVゲームの比喩で言われるとナルホドと思う所もある。

また、

・自我の存在理由が、

「完全なる意識(=神)が、自分を認識する為に、会えて反対のものをつくった」とか。

(健康は病気になってはじめて認識するように。)

・人生とは、「苦」(=思い通りにならないこと)、ストレスをあえて楽しむゲームだと。

・そして、今、段々と、

「キャラクター」(=個)から、

「プレイヤー」(=聖霊)へ意識が切り替わっている人の割合が増えているのでは?と。

社会学者・見田宗介さんが、未開社会の比較で書いていることだけど、

http://www.iwanami.co.jp/shiso/1070/kotoba.html

未開社会の中に、そうした交歓する世界(近代社会にはない)は生きている。

けれども、彼らが今一番欲しいのは、マラリアから救われる医薬品だと。

日本は少なくとも物質的・近代的世界のトップランナーの一群であることは間違いないと思うけど、

次の段階への飛躍、方向転換、目標の再設定が出来る事が、先に近代化を果たした国として、また、そうした精神性や超越的世界との交流する感性を残している(…であろう)国としても意義あるんだろうね。

いつも、ブログ、勉強させてもらってますばい!

>>>さ。さん

岡本太郎も、「自分の中に毒を持て」って本書いてるくらいだし、毒は大事だと思うけどね。もちろん、自分が自分の毒にやられたら大変だけどね。毒も薬になるものだし、毒だし作業の好転反応っていうのもあるしね。この辺りは野口整体でもいろいろと言われていることだとも思うけれど。

そうそう。嫉妬は、偽りの感情なのだよ。偽りの心から由来していると思う。

つまり、以前に頭が作り出したものなのだよね。それは映画のDVDのようなもので、その一本の映画の中では確かにそれは正しいかもしれないけれど、その上映されたDVDは単に自分が選択しただけのもの。本当はストーリーなんて無数に存在している。笑いから悲劇や喜劇。冒険、アクションものまで。だから、嫉妬とか偽りの心に由来するものは、そういう一つの番組というか、一本の映画のワンシーンのようなものだと思った方がいいよ。スクリーンを見ている本体そのものが自分であって、映画の登場人物は自分ではないのだから。それは感情移入して映画を見ているときと同じ。映画が終われば現実に戻らざるを得ないように、偽りの感情が終われば、真実に戻ることになる。真実というのは、もっと中性的なものだと思うんだよね。

シュタイナーは、じぶんもなかなか本格的に読めない・・・でも、この人は守備範囲が恐ろしく広くて、ほんとたまげるよ。

>スーさん

アクティブ・リスニング、確かにおっしゃる通りですね。自分もその本を昔に読んだ覚えがありますが、シュタイナーまで引用されていたとは記憶にありませんでした。。。その「聞く」という姿勢の絶妙な距離感は自分も常に現場で学習中です。言ってみれば、老荘の言う道TAOの状態に自分が身を置いて、場そのものを道TAOに変容させていく、ということかもしれないな、と思ってます。

人間の感情と症状や疾患との関係は、とにかく興味深いです。

感情もエネルギーですから、一過性ではない持続的なものは、相当に深い影響をあたているはずだ、と思います。

>>>Isくん

なんだか久しぶりですねー。

雲黒斎さんの本は分かりやすくていいよね。精神世界関連では、珠玉の分かりやすさだと思う。

哲学も、ヴィトゲンシュタインが言うように言語ゲームの様相を呈しだすことが多くて、正直言葉が難解で、独自用語が多すぎて意味不明なことが多い。それに比べ、スピリチュアル業界は、なんとかそれを日常言語で表現しようと、色んな人がいろんな努力をしていて、そこが好感持てるんだよね。

もちろん、哲学は大事だし、突き抜けて走っていく人は必要なんだけど、やはり伝わってナンボの世界だと思うしねぇ。キリストもブッダも難しい言葉は使わなかったはずだと信じてる。

後は、その理解を頭だけで満足させるんじゃなくて、生き方として、心や体にまで深く浸透できれば、いいと思うんだよね。

もちろん、最終的には幼稚園で習うような、人に親切にしなさい、とかみんな仲良くとか、ああいう当たり前の次元に戻るんだとも思うけど。(^^;

矢作先生の本、テレビ出てからさらに売れ出したみたいね。今まではテレビは見逃したら終わりだったけど、Youtubeで見れちゃうし。でも、逆に言えば怖いよね。それこそ肉体は死んでも、情報としては永遠に死なない!ネット空間にデジタル信号で生き続ける!これってまさに現実だよねぇ。

そこで見田宗介さんが出てくるのはさすがISくんって感じ!

自分はそのあたりの人をまったくフォローできてないので、IS君が頼りなんだけど、子育てで忙しくて読書とかしてる時間ないかなぁ。ブログも更新されてないYO!笑

日本は物質的世界のトップランナーであると同時に、精神世界でもトップランナーたりうると思うんだよね。そういう意味で指導的立場になれると思う。なにせ、自然との共生を常に考えてきた民族だから、その知恵や叡智はすごいと思うんだなぁ。

まあ、自分も色々と現場から勉強してますー。

時々こうしてブログで小出しに発表しつつ、自分でも考えまとめていかないとなぁ。