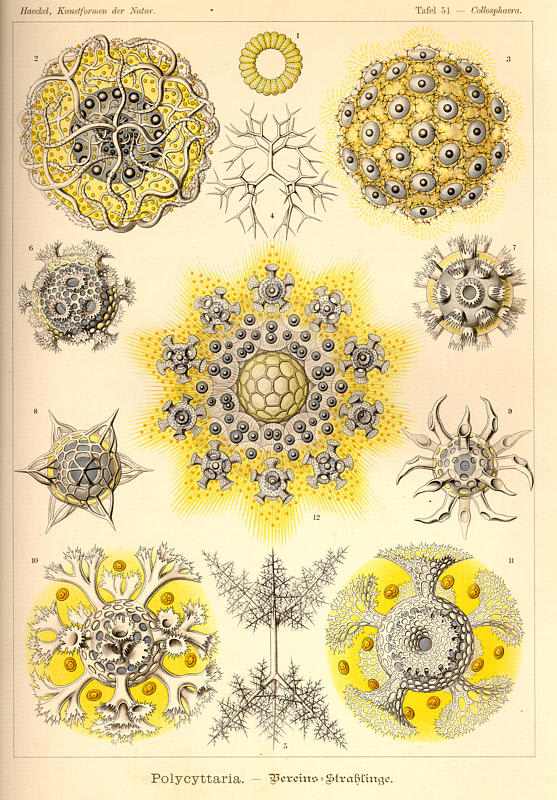

(図はヘッケルの生物画です。Ernst Haeckel:Kunstformen der Natur 1899-1904 より。)

教育関係の雑誌である日本教育再生機構というところに文章を寄せました。

『いのちの歴史をみつめること』(4ページ分で長いですが、Shareさせてください。)

リレー連載『すべての学びは家庭から』というコーナーで、色々な人が文章を寄せているコーナーです。

以前も、東城百合子さんが「生活を学ぶことは、歴史を学ぶことです。」というタイトルで文章を書いております。

●

学校の歴史教育の中に、生命の歴史、からだやこころ、宇宙・・・あらゆる角度からの歴史の教育を入れてほしいと思います。

「流れ」と言ってもいいかもしれません。

生命の中には動物も植物も菌もすべて入りますし、人類はその一つに過ぎません。

相対的に「人間」を考えることで、人類が向かうべきはおのずから見えてくると、自分は信じています。

医療も、本当によくするためには、教育の問題にもとりかからないといけないと思ってます。

いのちや体や心のことを自分自身で知ることが、そのまま予防医学になります。

●

『教育』には『教師』だけいるのはおかしいと思います。

『育師』も必要です。

『教育』は『教える』面と、『育てる』『育(はぐく)む』『育つ』面とからなります。

『教える』のは人間の世界、『育つ』のは自然の世界です。

自然の中や植物世界を見ていれば、おのずと感じます。

(後半が歴史教育への提案です。この雑誌は、歴史解釈の話がたくさん載っている雑誌なので、雑誌の中では極めて浮いた内容かもしれません。。。汗)

=====

教育再生89号平成27年10月号

『いのちの歴史をみつめること』

■病は「治す」ものなのか、「治る」ものなのか

自分は循環器内科の医師として医療現場で働いています。心臓カテーテル治療という、手首の血管を介して血管内から心臓の血管を治療することが専門です。緊急も多く夜中も休日も休みなく働いています。また、週に一度は在宅医療で往診をしていますので、そこでは老いや介護、看取りなど、生々しい生活に根差した医療も同時に行っています。

大学病院の高度先端医療でも在宅の医療でも、生と死の現場に遭遇することが多く、死から多くの事を学びます。医師になりたての頃は、自分が病を治す事だけに関心が向いていましたが、実際の現場で患者さんと向き合っていると、考えは次第に変化しました。 自分が患者さんを「治す」ことより、患者さん自身の力で「治る」こと。その過程をできる限りサポートしたいと思うようになりました。別の言い方をすれば、生きている人誰もが、生きている限り必ず持っている自然治癒力という「調和の力」を信じることでもあります。

■病をどう受けとめるのか

医師である以上、病を治すこと、病が治ることはもちろん大切なことです。ただ、病は治る場合も治らない場合もあり、それ以上に大切なことがあると分かってきました。

それは、病にはその奥底にその人固有の深い意味があるのではないか、病に至るまでの全プロセスにメッセージがあるのではないか、ということです。暗号化されたメッセージを受け取り、意味を解読しない限り、病は何度でも様々な形に姿を変え、からだやこころの問題として現象化してくる、ことを嫌という程経験しました。

病という目に見える表面の現象の解決だけで満足せず、そこに至ったすべてのプロセスの意味を見出し、その現象の背後に思いを馳せることは大切なことです。こういう眼差しで病と向きあうためには、西洋医学のアプローチだけでは自ずと限界があります。

現代医療で主流になっている西洋医学の歴史は二百年ほどの若輩者です。十九世紀半ばに自然科学の発展と共に戦争(外傷など急性期処置)や感染症への具体的な対応と共に発展しました。それまでの人類は西洋医学とは異なる眼差しで、自らのからだやこころと向き合ってきました。それが世界中に存在する非西洋医学としての伝統医療や代替医療なのだと思います。西洋医学と非西洋医学では、からだや生命、自然に対する視点が大きく異なります。

西洋医学においては「病」を定義します。細胞や臓器に変化が起こったら言葉で病名をつけます。そして、病を悪いものとして、病をなくそう、倒そうとする考えです。戦争の考え方と同じです。病は敵であり、倒すべき侵略者なのです。この考え方では、病になった自分のからだは戦場です。

これに対して、伝統医療や代替医療などの非西洋医学では、病ではなく「健康」を定義します。健康という言葉は「調和」という言葉に置き換えることもできます。

■調和を見出すこと

なぜ健康と調和が同じ意味になるのでしょうか。人間のからだは六十兆の細胞から成り立っています。それらひとつひとつの細胞が、からだを調和的な状態に保とうと一瞬一瞬休みなく働き続けているからこそ、わたしたちは生きることを保つことができます。生命そのものの本来的なあり方がここにあります。いのちが調和を保っているかぎり、からだやこころは常に心地よく、自由な状態です。そういった調和的な状態を「健康」と呼んでいるのです。 病という一時的な不調和が生じた時に「この不調和な状態は自分に何を伝えているのだろうか。どうすれば調和に向かうのだろうか」と考え、調和の方向へ向かうことができます。病や不調などの症状も、よりよい調和的な状態へ向かうプロセスであり、自分の軌道修正をしてくれるよき導き手であり先生のような存在です。自分のからだは戦場ではなく、「調和の場」になります。

人のからだを診ることは、壮大な宇宙の歴史の流れの中で続いている「いのちの流れ」を感じながら診ることだと思います。

なぜなら、いのちが一度も途切れたことがないから、人はいまここに存在しています。

六十兆の多細胞のからだは、いのちの歴史と共に宇宙の中で芸術作品のように作り上げられたからです。六十兆の細胞が調和的に働いている時点で、そこには調和的ないのちの流れが背後に存在しています。普段は当たり前すぎて、調和の力を感じにくいのですが、病という不調和を経験することで、背後にある目に見えない調和的ないのちの力を感じることができます。大切なことは、いのちの調和的な流れを邪魔するのではなく、自分自身が積極的に参加して関わりながら生きる、ということです。ここを混同して、伝統医療や代替医療を「病と戦うため」に使うと、ボタンのかけ違えの状態に陥ります。大切なことは病やからだに対する捉え方を、「戦いの場」から「調和の場」へと変えることにあるのです。

■歴史のはじまりをどこに見出すのか

医療現場で働いていると、病をよくする、よくなる、という次元だけではなく、「生きる」という「いのち」そのもののプロセスに寄りそう事が重要だと感じます。それは、歴史の捉え方とも深く関わっています。

現代の歴史教育では、「人間の歴史」からはじまります。しかし、いのちがあるのは人間だけではありません。あらゆるものにいのちがあり、宇宙には宇宙の歴史があり、地球にもいのちにも約四十億年の歴史があります。人間という種が生まれたのはごく最近のことです。人間が生まれるまで、いのちの壮大な創意工夫の歴史があり、それらが積み重なって、わたしたち六十兆の多細胞生物である人間は、存在し生きているのです。

歴史を人間の歴史に限定せず、「いのちの歴史」という視点からも、歴史を学ぶ必要があるのではないでしょうか。単細胞にも虫にも細菌にも植物にも動物にもウイルスにも、いのちには歴史があるのです。現在の歴史の教科書は、戦争の歴史に溢れています。人のからだを戦場と捉えることに似ています。人類の歴史を戦いの歴史として学んでいるとも言えます。ただ、地球が今こうして存在していることから分かる通り、戦争の歴史以上に戦争を起こさなかった歴史や平和や調和へと活動した人たちの歴史の方が凌駕していたのではないでしょうか。戦いの歴史以上に愛や調和の歴史が存在しているはずですが、その事は歴史の教育で教えられることがありません。考えの前提は疑われることが少なく、気付きにくいものです。人間だけではなく、もっと大きないのちの視点で歴史を学ぶことも必要ではないでしょうか。

■壮大ないのちの歴史

では、人類の歴史は、地球やいのちの歴史とどういう関係があるでしょうか。地球誕生から今日までを、三百六十五日のカレンダーに対応させてみます。元旦が地球誕生で、今がカレンダーの最終日です。元旦(四十六億年前)に地球が生まれ、三月初頭(三十五億年前)に単細胞生物が生まれ、二十五億年かかって、九月中旬(十億年前)に多細胞生物が生まれ、十二月初頭(四億年前)に海から陸へと生命は本格的に進出してきました。わたしたち現生人類(ホモ・サピエンス・サピエンス)は十二月三十一日二十三時四十分(二十万年前)に誕生しました。ほんの二十分前です。西暦0年は十二秒前の二十三時五十九分四十八秒。人間の人生を八十年とすると、〇・五秒なので、瞬きしていると終わっています。

人間の存在は、こうした壮大ないのちの流れのなかで作られたものです。すべてが繋がっており途切れたことはありません。日々、患者さんのからだを診ながら、人のからだに単細胞や海や魚時代のあらゆる歴史が重層的に重なっていることに気付き、感動します。

「からだ」には地球の数十億年の歴史、さらには数百億年の宇宙の情報が高度な形で圧縮保存されているようです。胎児は十月十日の母親のお腹の中で、海から陸への生命の進化の過程を繰り返して誕生するようです。発生過程の胎児のすがた・形が全てを物語っています。みんなそうして生まれてきたのです。からだに宿る「いのち」の営みは、壮大な宇宙的規模の中にあります。いのちは今まで一度も途切れたことがなく、過去も現在も未来へと続いているのです。今という瞬間は、その遥かなるいのちの最先端です。今存在しているすべてがいのちの流れの最先端にいるからこそ、いのちの流れをどの方向に向かわせるのかに、一人一人に大きな責任が任されています。

歴史には、いのちも宇宙も鉱物も植物も動物も、医療も科学も文学も神話も、あらゆるものの歴史が含まれています。歴史を学ぶことで、目の前に繰り広げられている世界と自分とが確かに繋がっていることを強く感じることができます。

大いなる自然とつながって生活していた少し昔の日本人は、頭ではなく体の感覚として誰もが持っていた感覚だと思います。いのちや自然と自分とはつながっているのです。自然のあらゆるものにいのちを見出していた日本人の感性は、歴史をもっと広く大きく捉え直すだけで、おのずから思いだせるのではないかと思います。いのちの歴史をしっかり受け取り、次の世代へと確かに手渡していく必要があるのだと思います。

Tree of Life (~3,000 species, based on rRNA sequences)

(Science, 2003, 300:1692-1697)

教育関係の雑誌である日本教育再生機構というところに文章を寄せました。

『いのちの歴史をみつめること』(4ページ分で長いですが、Shareさせてください。)

リレー連載『すべての学びは家庭から』というコーナーで、色々な人が文章を寄せているコーナーです。

以前も、東城百合子さんが「生活を学ぶことは、歴史を学ぶことです。」というタイトルで文章を書いております。

●

学校の歴史教育の中に、生命の歴史、からだやこころ、宇宙・・・あらゆる角度からの歴史の教育を入れてほしいと思います。

「流れ」と言ってもいいかもしれません。

生命の中には動物も植物も菌もすべて入りますし、人類はその一つに過ぎません。

相対的に「人間」を考えることで、人類が向かうべきはおのずから見えてくると、自分は信じています。

医療も、本当によくするためには、教育の問題にもとりかからないといけないと思ってます。

いのちや体や心のことを自分自身で知ることが、そのまま予防医学になります。

●

『教育』には『教師』だけいるのはおかしいと思います。

『育師』も必要です。

『教育』は『教える』面と、『育てる』『育(はぐく)む』『育つ』面とからなります。

『教える』のは人間の世界、『育つ』のは自然の世界です。

自然の中や植物世界を見ていれば、おのずと感じます。

(後半が歴史教育への提案です。この雑誌は、歴史解釈の話がたくさん載っている雑誌なので、雑誌の中では極めて浮いた内容かもしれません。。。汗)

=====

教育再生89号平成27年10月号

『いのちの歴史をみつめること』

■病は「治す」ものなのか、「治る」ものなのか

自分は循環器内科の医師として医療現場で働いています。心臓カテーテル治療という、手首の血管を介して血管内から心臓の血管を治療することが専門です。緊急も多く夜中も休日も休みなく働いています。また、週に一度は在宅医療で往診をしていますので、そこでは老いや介護、看取りなど、生々しい生活に根差した医療も同時に行っています。

大学病院の高度先端医療でも在宅の医療でも、生と死の現場に遭遇することが多く、死から多くの事を学びます。医師になりたての頃は、自分が病を治す事だけに関心が向いていましたが、実際の現場で患者さんと向き合っていると、考えは次第に変化しました。 自分が患者さんを「治す」ことより、患者さん自身の力で「治る」こと。その過程をできる限りサポートしたいと思うようになりました。別の言い方をすれば、生きている人誰もが、生きている限り必ず持っている自然治癒力という「調和の力」を信じることでもあります。

■病をどう受けとめるのか

医師である以上、病を治すこと、病が治ることはもちろん大切なことです。ただ、病は治る場合も治らない場合もあり、それ以上に大切なことがあると分かってきました。

それは、病にはその奥底にその人固有の深い意味があるのではないか、病に至るまでの全プロセスにメッセージがあるのではないか、ということです。暗号化されたメッセージを受け取り、意味を解読しない限り、病は何度でも様々な形に姿を変え、からだやこころの問題として現象化してくる、ことを嫌という程経験しました。

病という目に見える表面の現象の解決だけで満足せず、そこに至ったすべてのプロセスの意味を見出し、その現象の背後に思いを馳せることは大切なことです。こういう眼差しで病と向きあうためには、西洋医学のアプローチだけでは自ずと限界があります。

現代医療で主流になっている西洋医学の歴史は二百年ほどの若輩者です。十九世紀半ばに自然科学の発展と共に戦争(外傷など急性期処置)や感染症への具体的な対応と共に発展しました。それまでの人類は西洋医学とは異なる眼差しで、自らのからだやこころと向き合ってきました。それが世界中に存在する非西洋医学としての伝統医療や代替医療なのだと思います。西洋医学と非西洋医学では、からだや生命、自然に対する視点が大きく異なります。

西洋医学においては「病」を定義します。細胞や臓器に変化が起こったら言葉で病名をつけます。そして、病を悪いものとして、病をなくそう、倒そうとする考えです。戦争の考え方と同じです。病は敵であり、倒すべき侵略者なのです。この考え方では、病になった自分のからだは戦場です。

これに対して、伝統医療や代替医療などの非西洋医学では、病ではなく「健康」を定義します。健康という言葉は「調和」という言葉に置き換えることもできます。

■調和を見出すこと

なぜ健康と調和が同じ意味になるのでしょうか。人間のからだは六十兆の細胞から成り立っています。それらひとつひとつの細胞が、からだを調和的な状態に保とうと一瞬一瞬休みなく働き続けているからこそ、わたしたちは生きることを保つことができます。生命そのものの本来的なあり方がここにあります。いのちが調和を保っているかぎり、からだやこころは常に心地よく、自由な状態です。そういった調和的な状態を「健康」と呼んでいるのです。 病という一時的な不調和が生じた時に「この不調和な状態は自分に何を伝えているのだろうか。どうすれば調和に向かうのだろうか」と考え、調和の方向へ向かうことができます。病や不調などの症状も、よりよい調和的な状態へ向かうプロセスであり、自分の軌道修正をしてくれるよき導き手であり先生のような存在です。自分のからだは戦場ではなく、「調和の場」になります。

人のからだを診ることは、壮大な宇宙の歴史の流れの中で続いている「いのちの流れ」を感じながら診ることだと思います。

なぜなら、いのちが一度も途切れたことがないから、人はいまここに存在しています。

六十兆の多細胞のからだは、いのちの歴史と共に宇宙の中で芸術作品のように作り上げられたからです。六十兆の細胞が調和的に働いている時点で、そこには調和的ないのちの流れが背後に存在しています。普段は当たり前すぎて、調和の力を感じにくいのですが、病という不調和を経験することで、背後にある目に見えない調和的ないのちの力を感じることができます。大切なことは、いのちの調和的な流れを邪魔するのではなく、自分自身が積極的に参加して関わりながら生きる、ということです。ここを混同して、伝統医療や代替医療を「病と戦うため」に使うと、ボタンのかけ違えの状態に陥ります。大切なことは病やからだに対する捉え方を、「戦いの場」から「調和の場」へと変えることにあるのです。

■歴史のはじまりをどこに見出すのか

医療現場で働いていると、病をよくする、よくなる、という次元だけではなく、「生きる」という「いのち」そのもののプロセスに寄りそう事が重要だと感じます。それは、歴史の捉え方とも深く関わっています。

現代の歴史教育では、「人間の歴史」からはじまります。しかし、いのちがあるのは人間だけではありません。あらゆるものにいのちがあり、宇宙には宇宙の歴史があり、地球にもいのちにも約四十億年の歴史があります。人間という種が生まれたのはごく最近のことです。人間が生まれるまで、いのちの壮大な創意工夫の歴史があり、それらが積み重なって、わたしたち六十兆の多細胞生物である人間は、存在し生きているのです。

歴史を人間の歴史に限定せず、「いのちの歴史」という視点からも、歴史を学ぶ必要があるのではないでしょうか。単細胞にも虫にも細菌にも植物にも動物にもウイルスにも、いのちには歴史があるのです。現在の歴史の教科書は、戦争の歴史に溢れています。人のからだを戦場と捉えることに似ています。人類の歴史を戦いの歴史として学んでいるとも言えます。ただ、地球が今こうして存在していることから分かる通り、戦争の歴史以上に戦争を起こさなかった歴史や平和や調和へと活動した人たちの歴史の方が凌駕していたのではないでしょうか。戦いの歴史以上に愛や調和の歴史が存在しているはずですが、その事は歴史の教育で教えられることがありません。考えの前提は疑われることが少なく、気付きにくいものです。人間だけではなく、もっと大きないのちの視点で歴史を学ぶことも必要ではないでしょうか。

■壮大ないのちの歴史

では、人類の歴史は、地球やいのちの歴史とどういう関係があるでしょうか。地球誕生から今日までを、三百六十五日のカレンダーに対応させてみます。元旦が地球誕生で、今がカレンダーの最終日です。元旦(四十六億年前)に地球が生まれ、三月初頭(三十五億年前)に単細胞生物が生まれ、二十五億年かかって、九月中旬(十億年前)に多細胞生物が生まれ、十二月初頭(四億年前)に海から陸へと生命は本格的に進出してきました。わたしたち現生人類(ホモ・サピエンス・サピエンス)は十二月三十一日二十三時四十分(二十万年前)に誕生しました。ほんの二十分前です。西暦0年は十二秒前の二十三時五十九分四十八秒。人間の人生を八十年とすると、〇・五秒なので、瞬きしていると終わっています。

人間の存在は、こうした壮大ないのちの流れのなかで作られたものです。すべてが繋がっており途切れたことはありません。日々、患者さんのからだを診ながら、人のからだに単細胞や海や魚時代のあらゆる歴史が重層的に重なっていることに気付き、感動します。

「からだ」には地球の数十億年の歴史、さらには数百億年の宇宙の情報が高度な形で圧縮保存されているようです。胎児は十月十日の母親のお腹の中で、海から陸への生命の進化の過程を繰り返して誕生するようです。発生過程の胎児のすがた・形が全てを物語っています。みんなそうして生まれてきたのです。からだに宿る「いのち」の営みは、壮大な宇宙的規模の中にあります。いのちは今まで一度も途切れたことがなく、過去も現在も未来へと続いているのです。今という瞬間は、その遥かなるいのちの最先端です。今存在しているすべてがいのちの流れの最先端にいるからこそ、いのちの流れをどの方向に向かわせるのかに、一人一人に大きな責任が任されています。

歴史には、いのちも宇宙も鉱物も植物も動物も、医療も科学も文学も神話も、あらゆるものの歴史が含まれています。歴史を学ぶことで、目の前に繰り広げられている世界と自分とが確かに繋がっていることを強く感じることができます。

大いなる自然とつながって生活していた少し昔の日本人は、頭ではなく体の感覚として誰もが持っていた感覚だと思います。いのちや自然と自分とはつながっているのです。自然のあらゆるものにいのちを見出していた日本人の感性は、歴史をもっと広く大きく捉え直すだけで、おのずから思いだせるのではないかと思います。いのちの歴史をしっかり受け取り、次の世代へと確かに手渡していく必要があるのだと思います。

Tree of Life (~3,000 species, based on rRNA sequences)

(Science, 2003, 300:1692-1697)