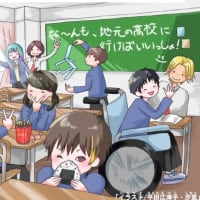

【定員内入学拒否を認める社会】(番外編)

《誰一人、見捨てないためには、どうすればいいのか?》

偶然、本屋さんで手に取った本に、この問いがあった。

「定員内入学拒否」とは関係のない話。

でも、やっぱり「つながっている」と思う話。

以下、「問い続ける力」石川善樹・ちくま新書より要約。

20世紀の終わり、「21世紀、エイズでもっとも苦しむのはブラジルである」と言われた。

たとえば世界銀行の研究員たちは、『エイズの流行を食い止めるためには、ブラジルは予防に全精力を注ぐべきで、現在感染している人が全て死亡したとしてもやむをえない』と勧告していた。

なぜなら、感染者に手を差し伸べると、さらに感染が広がる可能性が高いため、酷なようだが治療よりも予防に注力」することが常識だった。

ところが2000年代に入ると、ブラジルでは奇跡としかいいようのない事態が起きていた。

全ての感染者に無料で薬が配布されただけでなく、エイズの感染率はわずか0.6%まで下がった。

今やブラジルは、エイズと闘う発展途上国の模範とされている。一体何が起きたのか?

「予防に集中せよ、感染者は見捨てよ」と言われる中、ブラジルは決してそのような声に耳を貸さず、「誰一人、見捨てないためには、どうすればいいのか?」と考えた。

そして1990年代初頭より、まさに国を挙げた取り組みを行った。

たとえば、世界貿易機関の特例を活用し、特許で守られたエイズ治療薬の製造を許可してもらい、タダで薬を提供したのだ。無料で治療を受けられることを知った人々は、検査を受けるために病院やクリニックに集まり、今度はそこで得た予防に関する知識を、国中に広めていったのだった。

◇

「定員が空いていても、教育を受けさせない」という校長。

「15歳の1%くらいは見捨てても構わない」という教育委員会。

最新の画像もっと見る

最近の「0点でも高校へ」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- ようこそ就園・就学相談会へ(498)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(393)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(161)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(90)

- ホームN通信(103)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(67)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(86)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

- 定員内入学拒否という差別(97)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事