日本近代文学の森へ 243 志賀直哉『暗夜行路』 130 夜泣き 「後篇第三 十八」 その2

2023.5.27

一週間は至極無事に過ぎ、そして八日目の夜になって、もう皆床に就いてから赤児が泣き出し、どうしても、それを止(や)めなかった。乳首を含ませるとちょっとの間泣き止むが、直ぐまた泣いた。臍(へそ)を調べて見たが、どうもなく、もし虫にでも刺されているのではないかと、着物を総て取更(とりか)えてみたが、それでも泣き止まなかった。原因が分らないだけに変に不安を感じた。熱を計ると、少し高かった。

「どうだろう、Kさんに来てもらおうか」

「そうね。その方がいいかも知れませんわ」直子も不安そうにいった。

しかし間もなく、赤児は泣き疲れたように段々声を落して行って、しまいに泣き止んだ。そして安らかな呼吸(いき)をしながらよく眠入(ねい)った。

「どうしたんだろう?」謙作はほっとするような気持で直子を見た。直子は、

「よかったわ」といった。

「よう夜啼きちゅう事をされる《やや》はんがござりまっせ」と仙がいった。そして仙は天井に「鬼の念仏」を張るといいといって、それを勧めた。

赤児は続いてよく眠っていた。皆は出来るだけ静かに自分たちの寝床へ還った。謙作は独り二階の書斎に寝ながら、やはりなかなか眠むれなかった。そして直子もきっと眠むれずにいるだろうと思った。産褥にいる直子は昼間も時々眠っていたからなお眠むれないに違いなかった。しかし赤児を覚ます恐れから彼は降りて行く事も出来なかった。

(注)鬼の念仏=大津絵の有名な画題の一つ。鬼が法衣を着て、傘を負い、奉加帳.鉦(かね)、撞木(しゅもく)をもっている。子供の夜泣きを防ぐためのおまじないに使われた。〈岩波文庫・注〉

ここから、この小説はいきなりドラマチックな展開をみせる。生後一週間という赤児は、丹毒という病気に冒され、死んでしまうのである。この経緯を志賀直哉は、こと細かに描いていく。読んでいて苦しくなるほどだ。

現在の日本人の平均寿命は、男性が81歳、女性が87歳だが、大正時代は、男女ともに50歳に満たなかった。それは、乳幼児の死亡率が非常に高かったからで、みんな50歳で死んだということではもちろんない。

お七夜とか、七五三とかいったお祝いも、そういう乳幼児の死亡率の高さゆえに、みなある種の感慨をもって祝われたのだろう。

明治、大正の文学者でも、子どもを亡くした人が多い。有名なのは島崎藤村で、彼は小説「破戒」を書くために幼い子どもを餓死させたなどと言われるが、それは乱暴な話で、経済的困窮の中で小説執筆に没頭し、子どもが栄養失調で死亡したということだろう。縮めていえば「餓死させた」となるわけで、そういわれても仕方のないことかもしれない。室生犀星も長男を幼くして失い、その悲しみから「忘春詩集」が生まれた。また、中原中也も子どもを失い、自分もその悲しみを抱えて死んでいった。

志賀直哉も、結婚後、転居を繰り返したあげくに住んだ我孫子で、長女慧子を失うという体験をしている。この体験が、この部分に生かされているそうである。直謙の死に至る経緯が、詳細をきわめるのも、そのためだろう。

ところで、仙が言い出した「鬼の念仏」だが、岩波文庫の注によれば、大津絵の代表的な絵だという。なるほど、調べてみると、この絵はどこかで見た覚えがある。この絵が、夜泣きに効くとは知らなかった。ぼくの長男も、夜泣きがひどくて往生したのだが、それを聞いた父が、この絵を逆さにして枕元に貼っておけと、自分で描いた(のだと思う)鬼の絵を持ってきてくれたことがある。その絵が鬼だったことはよく覚えているが、どんな鬼だったかははっきりとは覚えていない。ひょっとしたら、この大津絵をまねたものだったのかもしれない。少なくとも、鬼の絵が夜泣き封じになるということは、父が勝手に思いついたことでないことは確かなようだ。

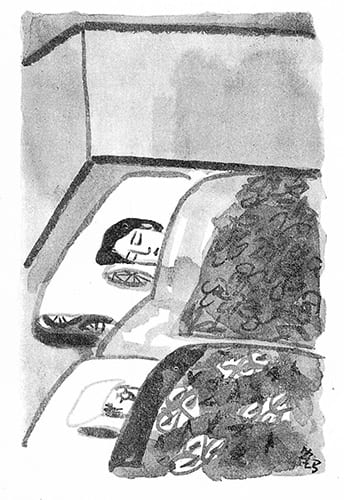

彼は気を更(か)えるために気楽な本を読んでいた。暫くすると階下の茶の間でボンボン時計の十二時を打つのが聴こえた。そして赤児はまた泣き出した。直子と看護婦と何かいってる声がして来た。彼は二階を降りて行った。

直子は床の上に坐って赤児を抱いていた。赤児は出来るだけの声を出して泣いていた。

「時計、どうか出来なくって? あれで眼が覚めたのよ」直子は謙作を見上げ、腹立たしそうにいった。

「止(と)めておこう」

「ええ、そうして頂戴。──あの時計、これから使わなくてもいいわ」と直子はいった。

謙作は茶の間へ行って時計を止めて来た。直子は切(しき)りと乳を呑まそうとしたが、赤児はなかなかその乳首を口に含もうとはしなかった。

「とにかく、近所の医者にでもちょっと見せておこうじゃないか。Kさんといっても今からでは遠くて少し気の毒だし、それにまた直ぐ泣き止むだろうと思うし」

「ええ……」

「そんなら早速、俺が自分で行って来よう」

「ボンボン時計」が生きている。この時計に直子は八つ当たりしているが、それが、どこか謙作への怒りにも思える、というのは深読みすぎるだろうか。

「時計、どうか出来なくって? あれで眼が覚めたのよ」という言葉には、自分で気づいてどうにか出来ないのか、といった、謙作に対する非難めいた語気があるし、あの時計のせいだ、というのは、煎じ詰めればあんな時計を買ったあなたのせいだ、となりうる。しかも、謙作が「止めておこう」というと、そうしてくれというだけでは足りなくて、「あの時計、これから使わなくてもいいわ」とたたみかける。そこまでその時計を目の敵にするのは、直子の切迫した心情故だろうが、どこかに、謙作への怒りを抱えているともとれる。

直子は謙作のなにが気に食わないのか、といっても、ほんとうに謙作が「気に食わない」と書かれているわけではない。ただ、感じられるというだけだ。まして、その原因がどこにあるのか、と考えても、明確に答はでない。

こうしたことは、結婚生活を何十年か経験すれば、だれにだって思い当たるフシはあるだろう。妻、あるいは夫の、まったく理由が分からない「不機嫌」などは、結婚生活のいたるところに転がっている。

ただ、謙作と直子は、まだ結婚してそう年月が経っていない。それでも、子どもの具合が悪いという事態に直面して、気分が動揺しているにせよ、直子の謙作への不満が噴出しているように感じられるのだ。この子の具合が悪いのは、あなたのせいだ、と言わんばかり。その不満あるいは怒りはどこから来るのか。もうすぐ子どもが生まれようとしているのに、夜中に鞍馬の火祭見物に出かけてしまうような謙作に対する怒り、と、考えられなくもない。

謙作は台所口から直ぐ戸外(そと)へ出た。戸外は風の少しもない、曇った真暗な晩だった。彼は歩いたり、馳けたりしながら行った。近所の医者としては、彼は、五町ほどある御前通(おんまえどお)りに仕舞屋(しもたや)のような格子の填(は)まった家で、ただ「医」とした軒燈を出してある家きり知らなかったので、そこへ行った。二、三度叩くと戸の内(なか)から、

「何御用」という女の声がした。

しばらく、声だけのこの女とのやりとりがあり、やがて女が出てきた。

「お待たせ致しました」女は寝間着姿で、瘠(や)せたせた脊(せ)の高い見すぼらしい女だった。

医者は中で着物を更えていた。これも見るから見すぼらしい小男で、年は謙作よりも少し上らしく、薄い天神髭を物欲しそうに生やしていた。医者は帯をしめながら、

「どんな御様子ですか?」といった。

「ただ無閤と泣き続けるだけで、原因が分らないのです」

医者は今になって、かえって忙しそうに出て来て、

「お待たせしました」といった。

「こんなに晩(おそ)くお願いして──」

「いや。それじゃ直ぐお供致しましょう」こんな風にしきりと調子よくしようとした。

少し酒に酔っているらしかった。謙作にはこの医者が如何にも頼りなく思われた。気の毒でもやはりK氏を頼めばよかったと思った。途々(みちみち)医者は生後幾日目かとか、母親に脚気(かっけ)の気はないかとか、そういう事を少し訊いた後で、何時から京都へ来たか、そして何のために、というような要らざる事まで訊き出した。謙作はなるべくそういう話を避けるために医者よりも一卜足先に歩いた。小さい医者はそれに遅れまいと息を切りながら、ついて来た。

出てきたのは、「見すぼらしい」女と医者。

医者の話をうるさがって、さっさと先を行く謙作を、息を切りながらついて来る「小さい医者」の姿が鮮明にイメージされる。最初に出てきた女が、背が高い女だったことで、更にこの医者の「小ささ」が際立つ。細かいところだが、志賀直哉のうまいところだ。