日本近代文学の森へ 242 志賀直哉『暗夜行路』 129 「総て順調」? 「後篇第三 十八」 その1

2023.5.16

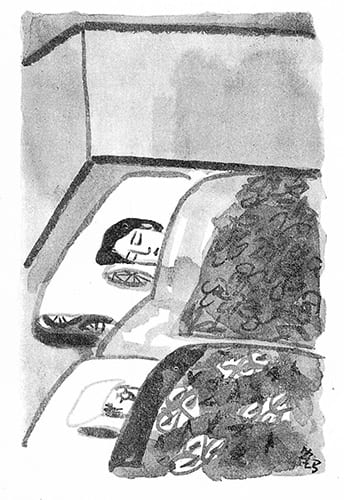

総(すべ)て順調に行った。謙作は時々眠っている赤児を覗きに行った。しかし、それは一種の好奇心のようなものからで、これが自身の肉親の子であるという事は、どうも、しっくり来なかった。彼は何か危っかしい感じで、抱いて見たいとも思わなかった。直子の方はもう本統に母親になり切っていた。乳の時間が来て、寝ながらそれをやっている時の様子などには如何にも落着きがあった。そして赤児も安心し切って鼻を埋める位に吸いついている所などを見ると、謙作はそれを大変美しい物のようにも思うし、またどうかしてそれが白い乳房にえたいの知れぬものが喰い入っているような感じで気味悪く感ずる事もあった。それはこれまでこういう生れたての赤児を見る機会が彼にはほとんどなかったからでもある。

生まれたての赤ん坊を見て、「奈良の博物館の座頭の面」みたいだというようなことを言っていた謙作だが、そんな笑えない冗談も口をついて出るほど、なんとなく、この赤ん坊が気に入らないといった風情だった。生まれたての赤ん坊に、そうした「変な感じ」を持つのは、謙作に限ったことではないにしろ、そこになんだか、謙作特有の感覚が感じられる。それが謙作の出生に関わっているのだろうということは容易に察することができる。

「総て順調」だったにもかかわらず、謙作の中の一種の違和感は、どうしても拭いきれない。時々赤ん坊を覗きにいくが、それは愛情からではなくて「好奇心」からだといい、しかも「これが自身の肉親の子であるという事は、どうも、しっくり来なかった。」とまで言うのだ。

我が身を引き裂いて生まれてくる赤ん坊が自分の子であるということは、母親には疑いようもない事実だが、父親にとっては、それは、突然目の前に現れる何か得体の知れないものでしかない。それが「自身の肉親の子」であるということを父親が実感するには、いったい何が必要なのだろうか。

もちろん、謙作は、直子の「浮気」などを疑っているわけではない。それは100パーセントないことは分かっているはずだ。ここでの問題はそういうことではなくて、もっと生物学的な問題である。子どもが生まれる原因は、自分にあることは事実だし、それ故に子どもは生まれてくる。しかし、「あのこと」が、ここにこうして生身の赤ん坊が出現したということと、直接につながっているのだという実感がないのだ。

一般的にいえば、謙作の「しっくり来ない」という感じは、そういうことだ。けれども、この場合はそれだけではない。謙作は、自分の本当の父が実は祖父であるということを、まったく知らずに大人になった。そしてある日、それを知らされた。その衝撃は、計り知れなく大きい。自分が父だと疑うこともなかった人が、突然父ではないと知らされた。この人は父ではなかったのだ、と知ったとき、謙作にとっては、父と子という関係は、永遠に理解不能なものとなってしまったのではなかろうか。

その謙作が、今、目の前にいる赤ん坊が、「自分の肉親の子」であるということを素直に受け入れられないとしても、少しも不思議ではないだろう。自分が祖父の子であるなんてまるで思ってもいなかったことが事実であったのだから、今自分がこの赤ん坊の父ではないというようなまるで思いもつかないことが、ある日、事実であると告げられることが絶対にないとはいえないだろう、そう謙作は、どこかで思っている、あるいは感じているのかもしれない。

敦賀の方からは誰れも出て来なかった。母はもう少し後でなければ出られず、直ぐ飛んで来るはずの伯母は持病の神経痛で動けずにいるという便りがあった。しかし直子は別にそれを淋しがらなかった。お七夜という祝い日が近づき、早く名を命(つ)けねばならなかったが、なかなか気に入った名が浮ばず、結局直子の直と謙作の謙とを取って、直謙(なおのり)としたが、赤児には何か厳(いか)めし過ぎて、気に入らなかった。「もっともいつまで赤坊(あかんぼ)でいるわけでもないから」と彼はそれに決めた。

「総て順調」というわりには、なんだか、ことはすんなりとは進まない。直子の実家から誰も来ないということは、「順調」とはいえない。直子の母や伯母が、それこそ「飛んで来」てこそ、この赤ん坊が真に祝福されていることの証であろう。

赤ん坊の命名にしても、「直謙」なんて、いかにも安直ではないか。最初からそう決めていたのならともかく、気に入った名が浮ばなかったので、しょうがないので、そういう名を思いついたといった感じで、しかも、「厳めしすぎて気に入らない」。喜びをもって、命名するという雰囲気がどこにもない。すべてイヤイヤやっている感じだ。

もっとも、この「厳めしすぎて気に入らない」というのはよく分かる。だから、生まれた赤ん坊には、なるべくカワイイ名前をつけようとする。しかし、その子が「いつまでも赤ん坊でいるわけではない」のも事実で、その結果、将来、カワイイ名前のオバアチャンが続出することになる。それくらいなら、「厳めしすぎて」も、「いつまでも赤ん坊でいるわけではない」からそのほうがいいやという判断も、極めてまっとうなもので、そのことを非難してもしょうがないのだが、謙作が「それに決めた」という口ぶりが、どうにも、情熱に欠けるのである。

ただ、命名というのは、なかなか難しいもので、これに決めたと思っても、その名前がその子になじむまでには、ずいぶんと時間がかかるものだ。そういうことを思えば、この時の謙作の「情熱のなさ」といったようなことも、それは情熱がないのではなく、誰もが感じる難しさなのだとも言えよう。

しかし、こうした赤ん坊をめぐるなんとなくギクシャクした感じが、この後の展開の伏線になっていることは確かである。