6月21日教育委員会会議傍聴記を続けます。その前に、現在の大阪府教育委員メンバーについて確認しておきましょう。今回の会議は小河勝委員は欠席でしたので、5名での開催。説明要員として事務方官吏が10数名それとマスコミ取材陣。傍聴者が数名でした。

大阪府教育委員のプロフィール(大阪府教員委員会HPより)

http://www.pref.osaka.jp/kyoikusomu/kyouikuiinkai/profile.html

|

教育委員プロフィール

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今回の会議で最も積極的に発言したのは中尾直史委員でした。どのような人物か、彼自身が昨年4月から取り組んでいる「スクールマネジメントの研究所」HPより紹介しておきます。

スクールマネジメントの研究所 よりよい学校経営のための

http://schoolmanagement-lab.com/?p=98

冒頭の挨拶より少し、引用しておきましょう。

今、グローバル化や情報化の進展に伴い、社会が大きく変化する中で、あらゆる分野において従来の延長線上ではない新たな取り組みが必要になってきています。そして、的を射た経営改革を断行したところとそうでないところでは二極化と言われる大きな差が生じてきています。これまでの日本は戦後人口の増加に伴い、需要が拡大し経済成長を遂げてきました。学校においても生徒数が右肩上がりに増加し続け、前年踏襲型の学校経営を続けてきました。しかし、少子化により生徒数が減少してくる中にあっては、このような経営スタイルで学校を維持していくことはできません。

今回、雲雀丘学園の中学・高校の校長を退任するということを発表したところ、これまでの学校経営についての情報やノウハウを引き続いて知らせて欲しいという声が多数寄せられました。これを受けて、何人かの方に相談した結果、《スクール・マネジメント研究所》を設立し、新たにホームページを開設することにしました。これまでのように、毎日更新することはできませんが、時間の許す限り、情報提供をしていきたいと思っていますので、ご意見・ご要望をお聞かせください。

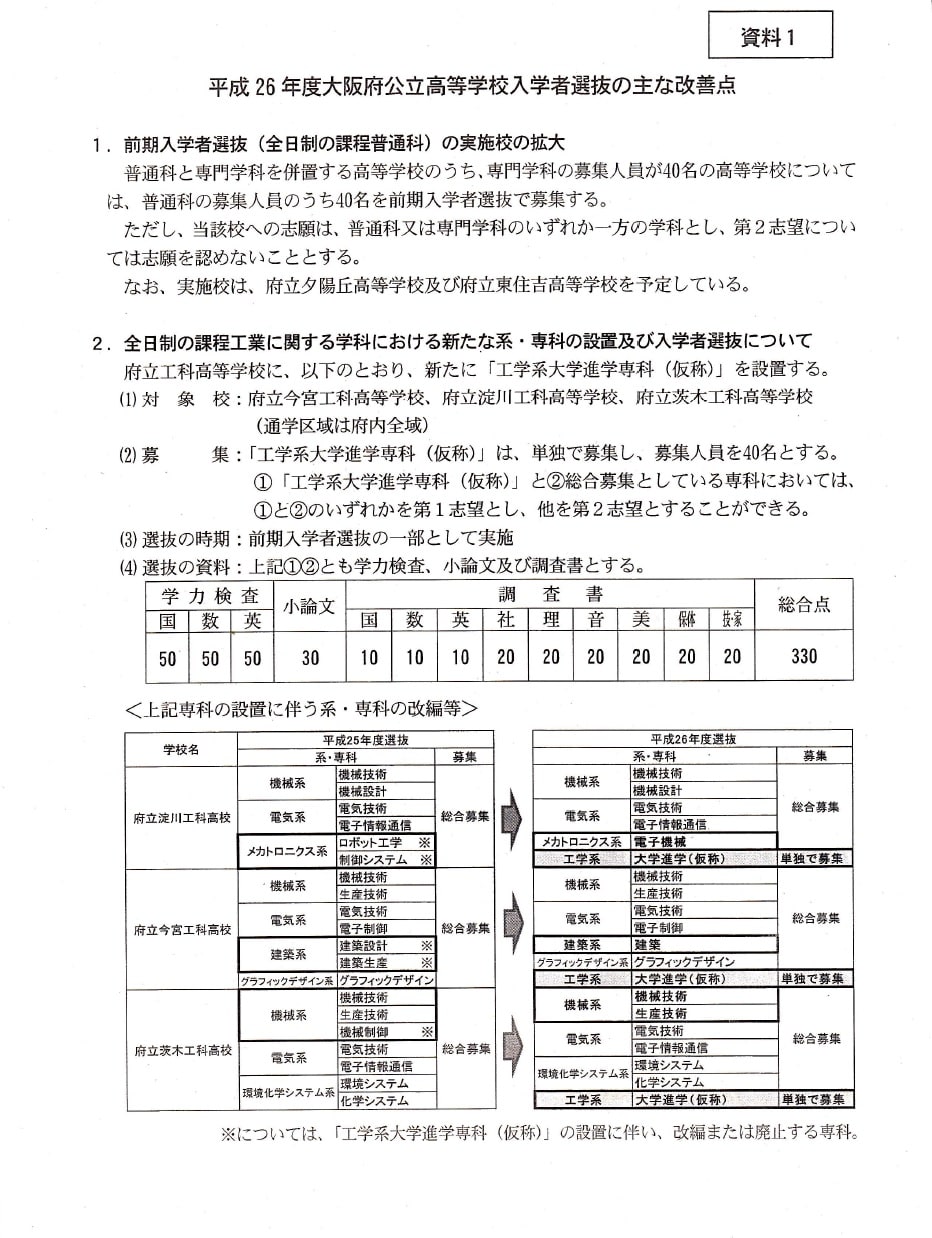

さて、傍聴記の続きです。今回の会議で最も時間が割かれたのは、工科高校に「工学系進学専科(仮称)」を設置するという提案です。具体に言うと、今宮工科高校、淀川工科高校、茨木工科高校に上記の学科を各40名ずつ募集するというものです。後に資料を掲載しますが、ここで起こった議論を聞いていると、生徒は「人材」としてしか扱われていないのだとつくづく感じました。

「人材」、覚えておられる方もいらっしゃるでしょうが、2011年大阪維新の会(当時)が公表した、教育基本条例素案にたびたび使われていた言葉です。あれが、大阪の教育が人格形成を目指すものから社会に役立つ人材形成へ変わる分岐点であったのかもしれません。

人材…才知ある人物。役に立つ人物。

人格…道徳的行為の主体としての個人。自律的意志を有し、自己決定的であるところの個人。

(広辞苑より)

さて、この大学進学に特化したその名も「工学系進学専科(仮称)」について、その意義、クラス定員、宣伝、ネーミング、役割について議論が進みました。ここではすべてを列記することはできませんので、筆者が印象に残った発言のみを記載します。

教育委員「40名」という定員は適当かどうか。その数字はどこから出て来たのか。」

中原教育長「(工科高校入学者で)大学に行きたいという希望であったり学力であったり、そういいうところから(40名)という数字を考えた。

中尾委員「グローバル化に大きく社会が変わって来ているなかで、工科高校というのは何なんだということを考えて人材を育てるには8クラスの中の1クラスに(進学専科を)設置して上手くいくのか。もっと大きな枠組みで考える必要があるのではないか。社会がどのような役立つ人材を求めているのかだ。」

中原教育長「今のところ工科高校の就職は上手くいっているが、マーケットがどんな人材を必要としているのかだ。どういう人を雇ってくれるか。どういう生徒を育てたら。(そういう観点から)なかなかこれまで考えて来なかった。中尾先生はビジネスの経験もあるし(ご意見を)お願いしたい。」

中尾委員「保護者(府民)に向けどのような説明をするかだ。私立に対抗して、大学(合格)の実績を出す。関関同立も。国公立もだ。完全に(大学進学に向けての)そういうコースだと宣伝することが必要。競争を考えれば40名は少ない。80名の方がいいのでは。」

中原教育長「数字については先ほども説明したが、(宣伝等については)そのつもりで準備している。(ネーミングについても)仮称で「工学系大学進学専科」としているが、このままいきたいと思っている。」

さて、ここで、中原教育長は後ろに控えている事務方官吏に向かって、「そうですよね。みなさん。みなさんの中でも意見のある人はどうぞ言ってください。」と陰山委員長に許可を取り発言を促しました。しばらくは沈黙、そのなかを一人が発言しましたが、その発言に唖然としました。

「入口と出口のことが問題になっていますが、(人材育成に)選抜はそれを実現することから考えています。中3で大学に行くことを決めた、工科高校に来ている生徒より到達度の高い生徒を集めたいと考えています。関関同立、府大、市大、あわよくば阪大に(合格できる生徒を出します)」

この発言をみてもおわかりのように、生徒一人ひとりの人格形成など吹っ飛んでいます。子どもを選別し、大学に合格できる受験生を1クラス分集め、実績を出すというこの発言。ご本人はいたって意気揚々と述べられているので、選別の問題意識などないどころか、選別してこそ、府民への期待にも沿うものだとお考えなのでしょう。

筆者は38年間、高校で教員をして来ました。高校とは、生徒にとって、悩み、迷い、揺れながら自分の道を模索していくところだと考えています。そんなふうにして人は自らの生き方を定めて来たのではないでしょうか。ところが、今回の教育委員会会議を傍聴し最も危惧したことは、すでに高校は子どもたちがそんなふうに悩みながら「思い、考える」ことが許されない場所になってしまったのではないかということです。むろん教育委員会の方針がそのまま生徒に反映するとは思いません。

しかし、前・後記入試制度が子どもたちにどのような影響を与え、どのような価値観を形成することになるのか、なんら検証することもなく、ただただグローバル社会に役立つ人材を生み出すことに学校の役割をシフトしていく今の議論のあり方は、教育の本質つまり教育とは個々人の人格形成を目的として行われ根幹のところを忘れているのではないでしょうか。すでに、世の中では、個人の生き方を模索するなど我儘だと言う風潮も出て来ているように思います。あるべき社会にいかに順応していくか、一人ひとりの「個人」よりも、競争を通していかに「人材」を作り出すか、ますますそんな教育が進みそうです。

国家にとって有益な「教育」の結果がどうなるか、その怖さを日本人は十分思い知った筈なのですが。