2011/4/29 (金曜日) 晴れ

市販のスチール缶を加工して煙管ボイラーもどきを作ろうとしたが

どうしても煙管になる真鍮パイプをロウ付けすることができない。

スチール缶の材質は薄いブリキ板(多分厚さは0.1~0.2mm位)で

ここを貫通する直径19mm(肉厚1mm)の真鍮パイプは太すぎるのだろう。

銀ロウをたくさん盛ってバーナーでガンガン炙ってもダラダラと垂れてしまって

接着はできない。

前回1回目の工作の時には何とかロウ付けできたのに2回目の今日は全くダメだ。

何とかうまくやろうと根気よく頑張ったがダメだった。

銀ロウもバーナーのガスも無駄使いしてしまった。

それに時間も・・・ あっ、時間はいくらでもあるからこれは無駄使いではないね。

↓ 前回工作したスチール缶煙管釜。 金切り鋏で切り開いて使える部品を取り出した。

↓ 昨日、また買ってきたスチール缶。 どうしても煙管ボイラーを作ってみたかったのだが・・・・

今回はどうしてもロウ付けがうまくいかない。

小さく切断した真鍮片を当ててロウ付けを繰り返したがうまくいかない。

あと3箇所もこんなことをやらなくちゃならないなんて・・・

こんな調子じゃいくら銀ロウがあっても、いくらガスボンベがあっても足りない。

それにスチール缶はバーナーの熱で炙られてスズメッキが剥がれてしまい、

水に濡れるとすぐ錆がでてくるようになる。

もうこの方式はあきらめよう。

↓ スチール缶煙管ボイラーはあきらめました。

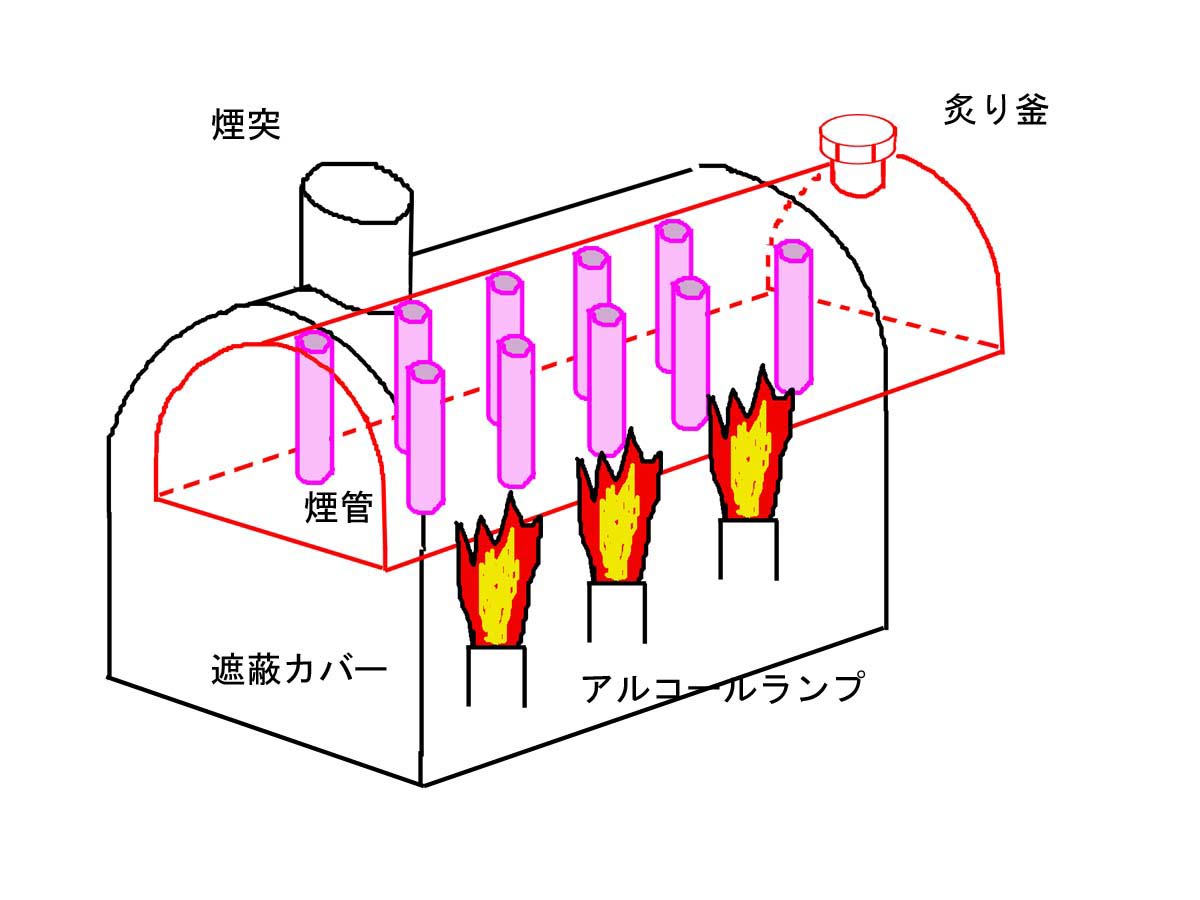

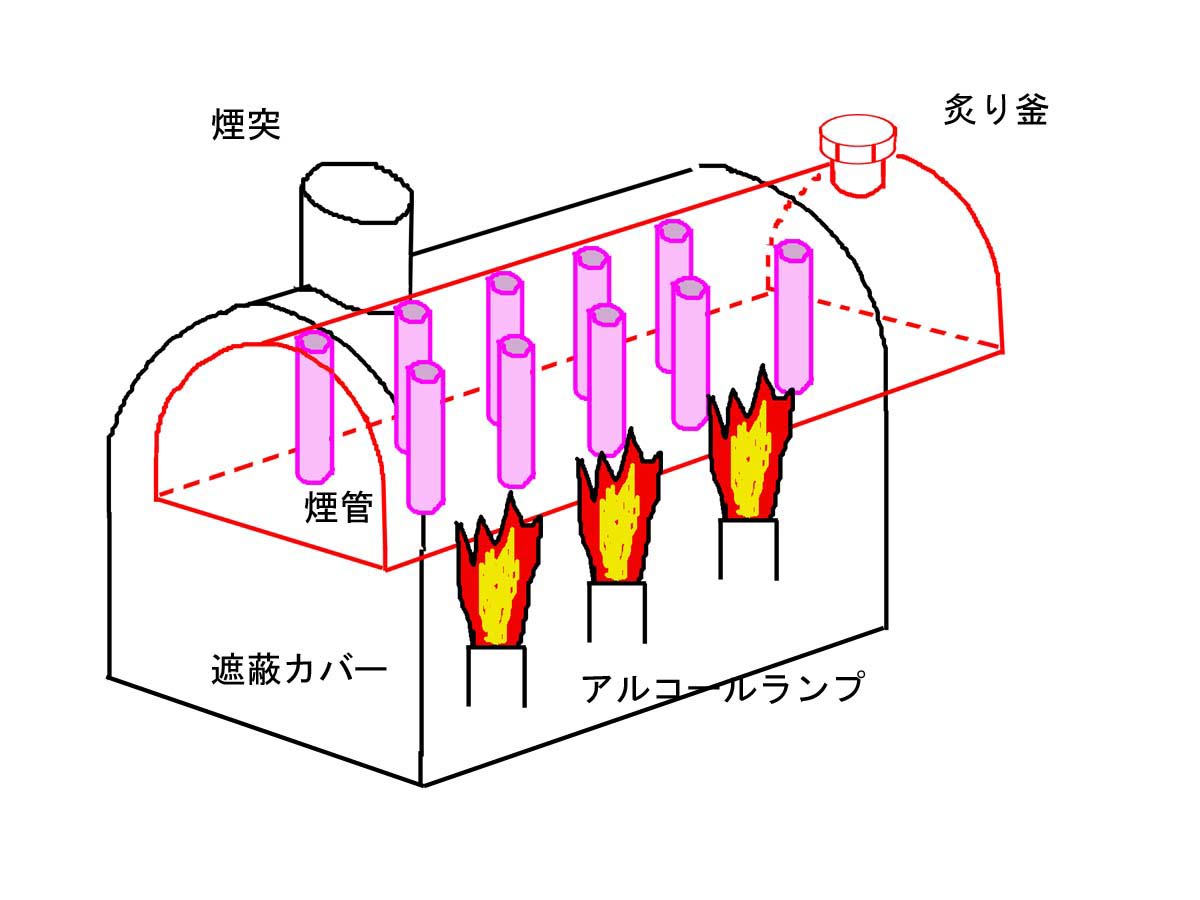

今度のアイデアは炙り釜の改良だ。

今までの真鍮製の炙り釜は剥きだしで炉の上に乗せてあり、

アルコールランプからの熱は回りに逃げてしまう。

そこで炙り釜の回りを遮蔽カバーで覆ってしまい、熱が回りから

逃げないようにするのだ。

そして炙り釜に幾つかのパイプを貫通させそこにランプからの熱を

通して煙突から排気させるのだ。

うーん、これは良いアイデアだ。

炙り釜も今度は銅板で作って少しでも熱がよく伝わるようにしよう。

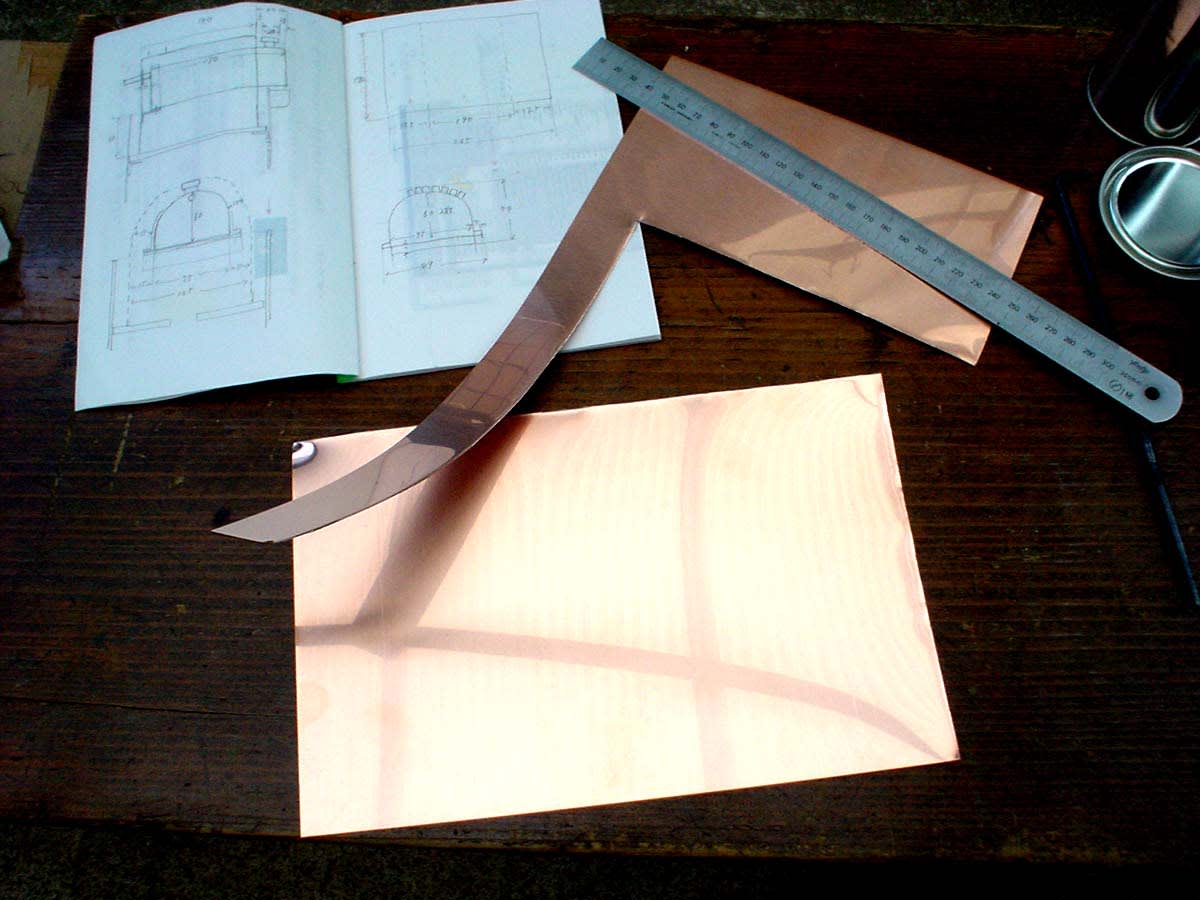

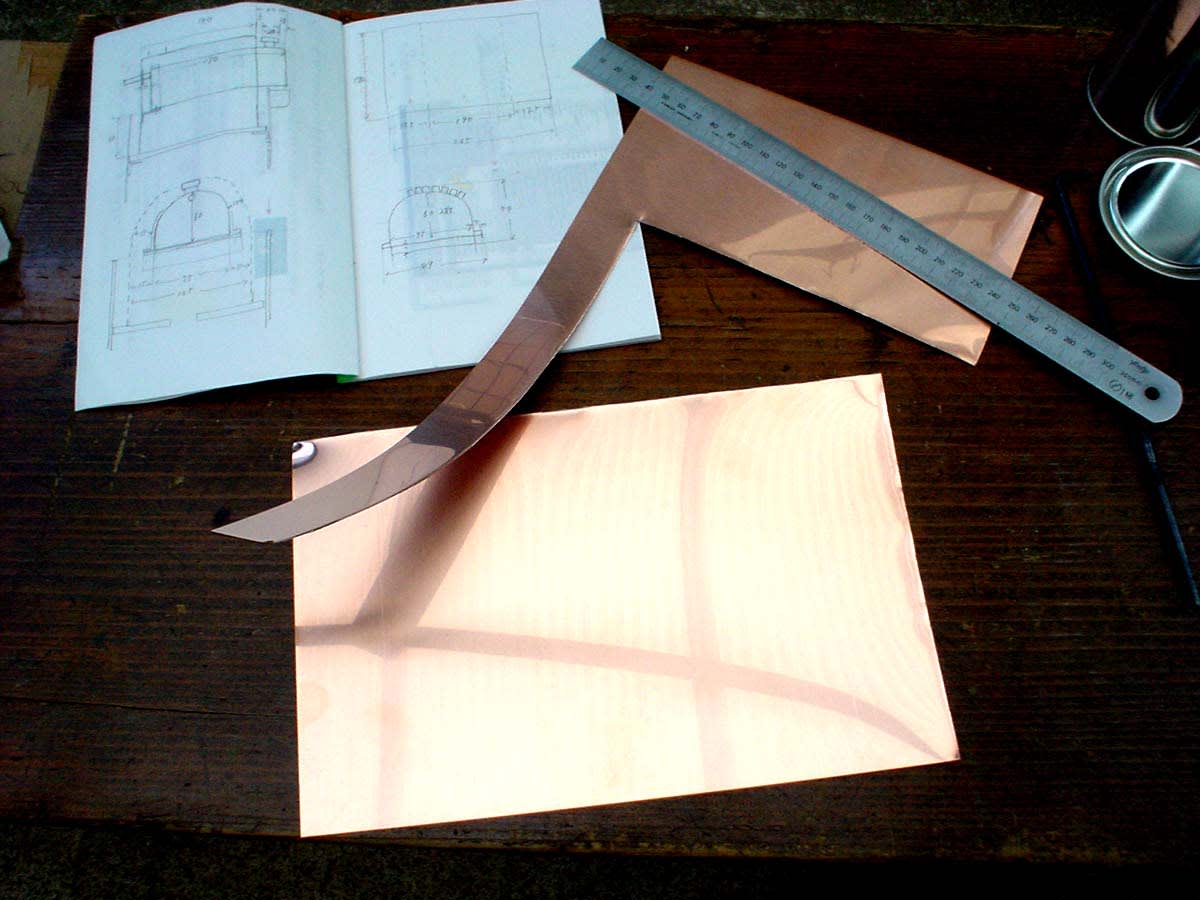

↓ いつも持ち歩いているアイデアノート(不要紙で作った落書き帳)を元に銅板を切り出した。

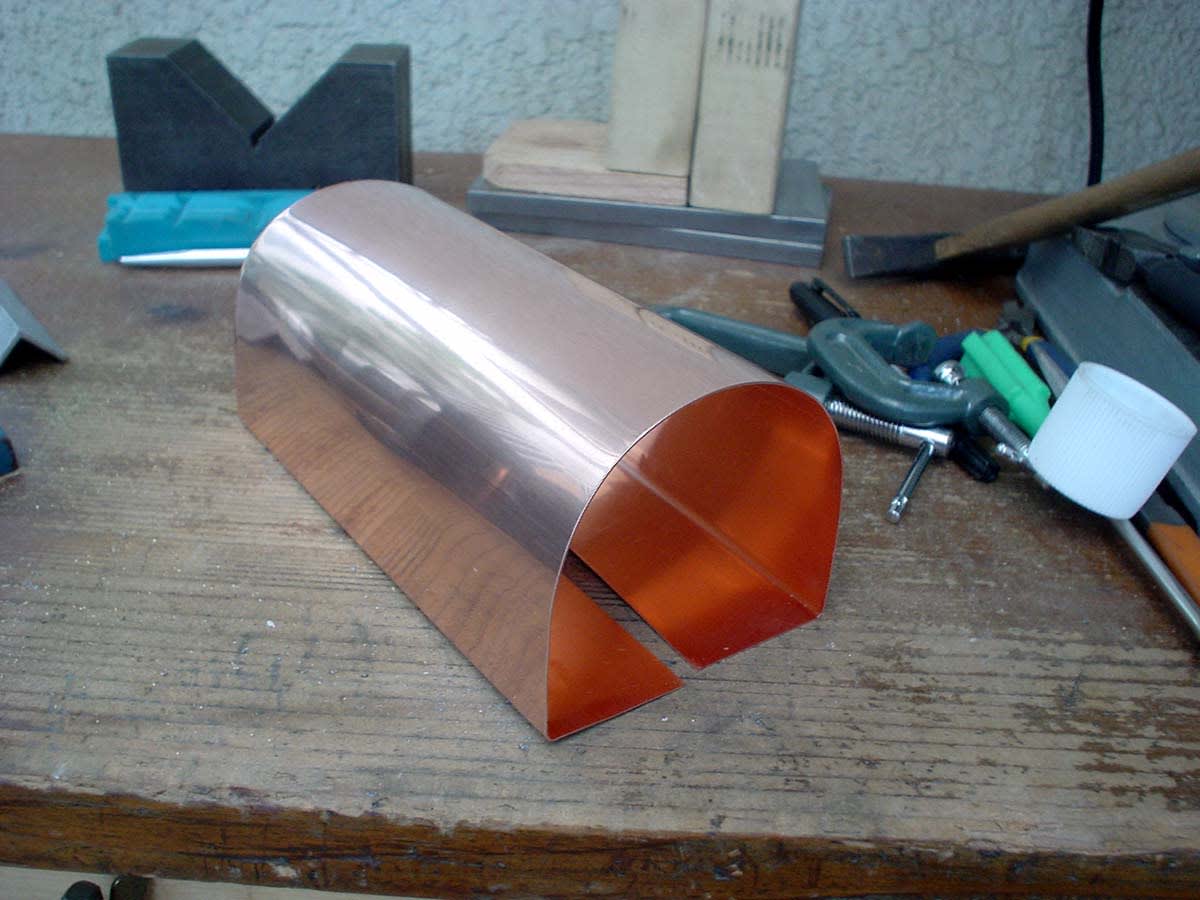

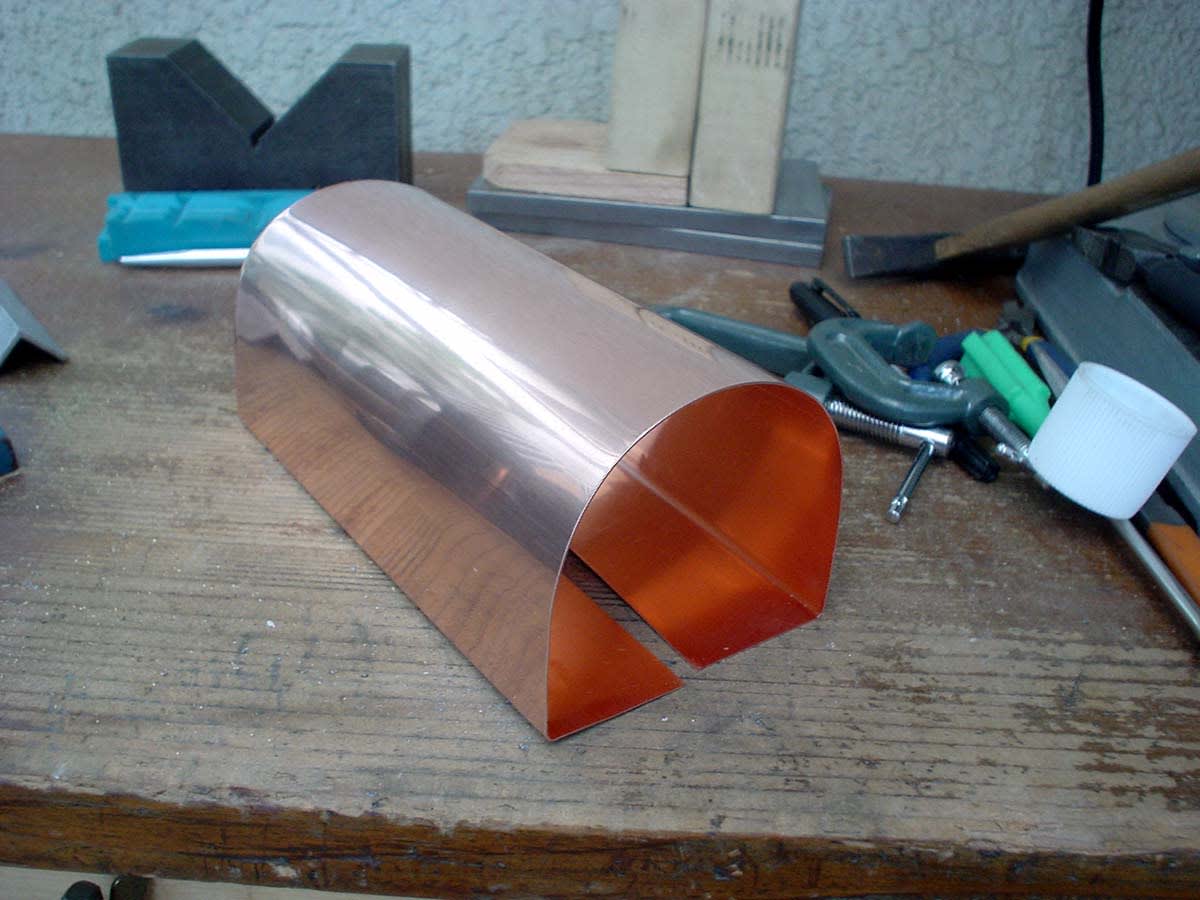

↓ 銅板の曲げ加工。 銅板は真鍮板より軟らかくて曲げやすい。

↓ かまぼこ型に加工した。 炎が当たる底は平らな方が効率が良いと思うのでこの形にした。

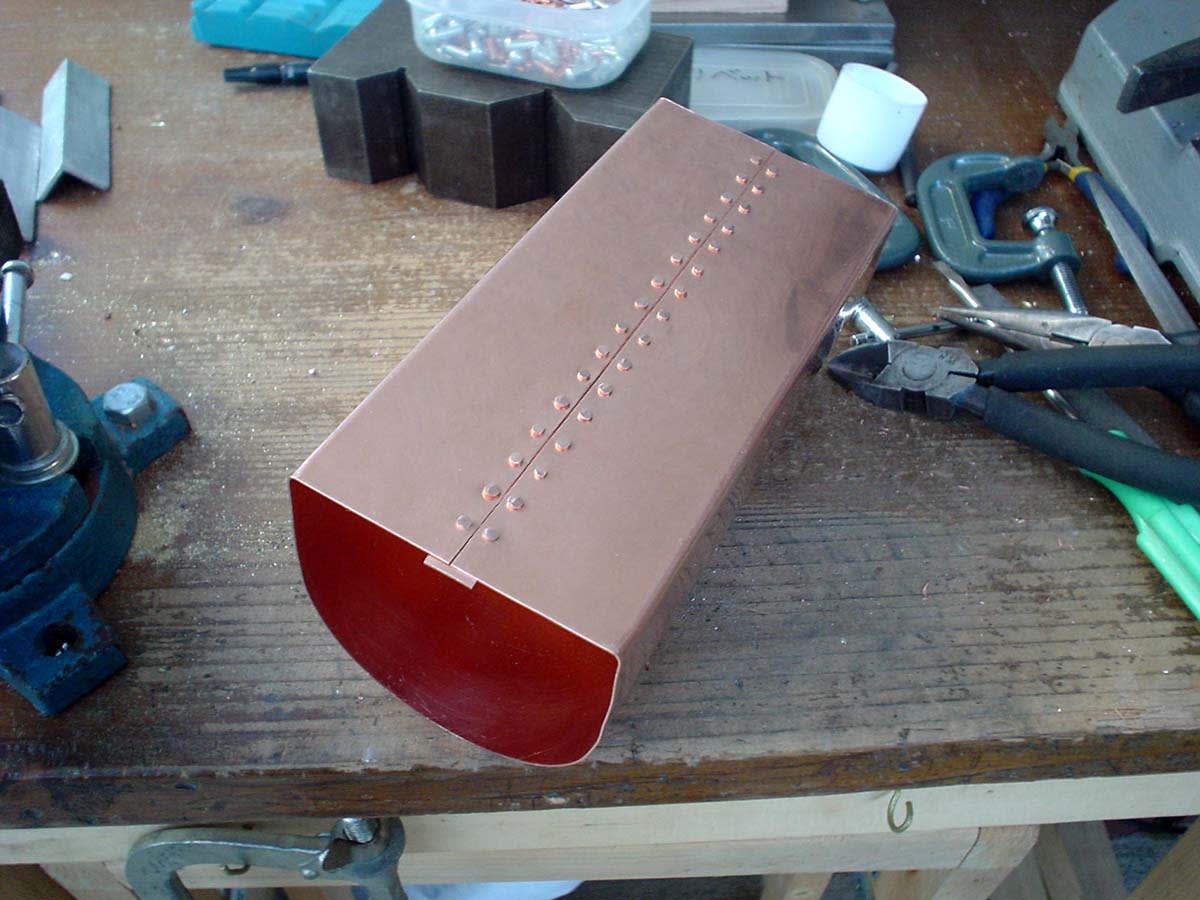

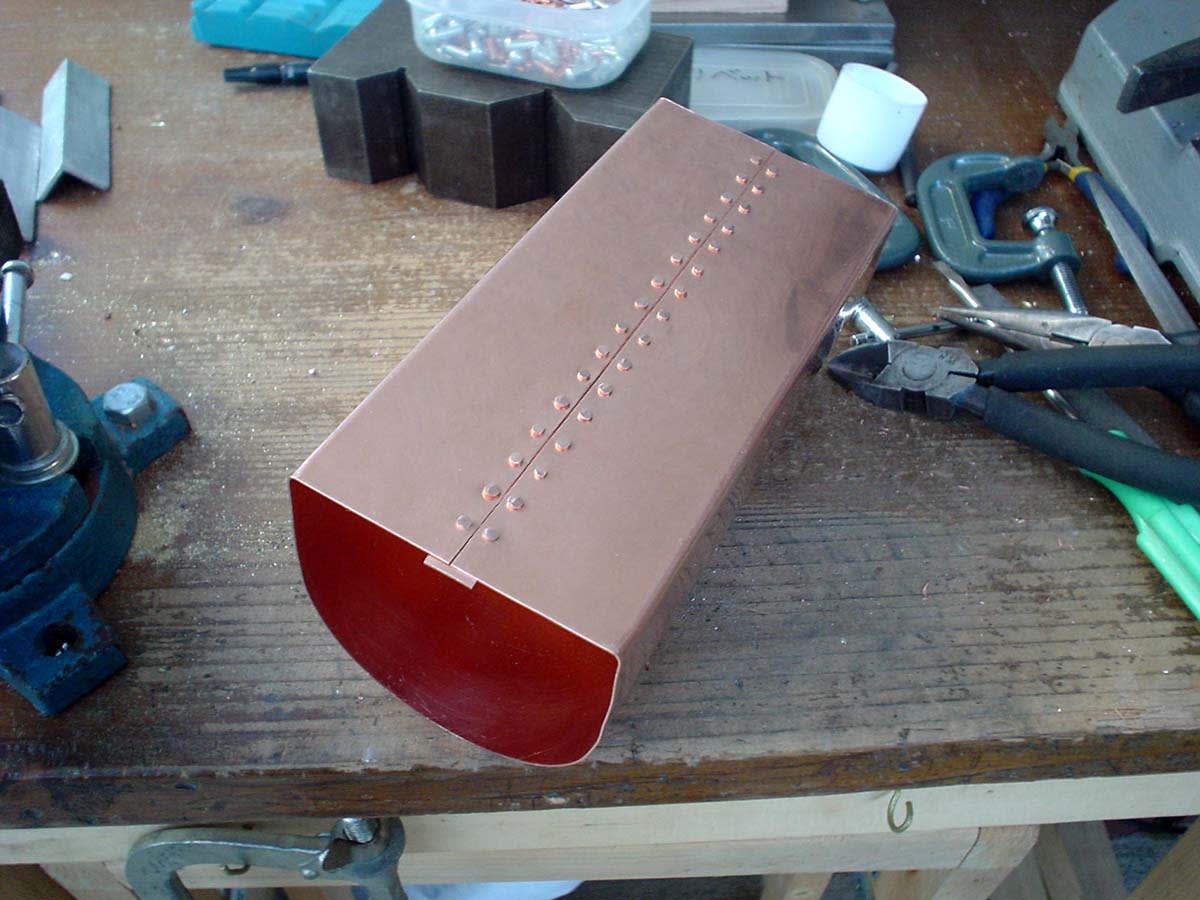

↓ 底をリベット止めするために穴を開けた。

↓ 中から細い銅板を当ててリベット止めした。 後でロウ付けして気密にする。

↓ 以前に真鍮製の炙り釜を作ったときにはリベット止めの間隔が広くてバーナーで熱したときに

歪んで工作にてこずったので今回はこんなに緻密(10mm間隔)にした。

↓ さぁ、ロウ付けしよう。 炙り釜は図体が大きいので強力ガスを使ってロウ付けした。

(左側は今まで使ってきた普通用のガスボンベ。 右側が今回初めて使った強力ガス。)

↓ このくらいの大きさになるとなかなか熱が回らず、ロウ付けがなかなかうまくいかない。

何回も何回も炙ってやっとここまでできた。

「もうすぐ6時になるよ! いつまでやってるの、早く片付けなさい!」(お代官さまの声が・・・)

ありゃー、もうこんな時間かぁ・・・

夢中になって工作してると時間の経つのも忘れてしまう。

♪ しあわせだなぁ・・・・・

ぼかぁー こうさくしているときが いちばん しあわせなんだ

しぬまでこうさくを つづけるぞぉ・・・ いいだろう?

どなたですか!? 「まだ続くのぉー、もうたくさんだよぉー」 なんておっしゃるのは。

実習生は死ぬまで工作を続けるつもりなんですからぁ・・・

今日の工作はここまで。

市販のスチール缶を加工して煙管ボイラーもどきを作ろうとしたが

どうしても煙管になる真鍮パイプをロウ付けすることができない。

スチール缶の材質は薄いブリキ板(多分厚さは0.1~0.2mm位)で

ここを貫通する直径19mm(肉厚1mm)の真鍮パイプは太すぎるのだろう。

銀ロウをたくさん盛ってバーナーでガンガン炙ってもダラダラと垂れてしまって

接着はできない。

前回1回目の工作の時には何とかロウ付けできたのに2回目の今日は全くダメだ。

何とかうまくやろうと根気よく頑張ったがダメだった。

銀ロウもバーナーのガスも無駄使いしてしまった。

それに時間も・・・ あっ、時間はいくらでもあるからこれは無駄使いではないね。

↓ 前回工作したスチール缶煙管釜。 金切り鋏で切り開いて使える部品を取り出した。

↓ 昨日、また買ってきたスチール缶。 どうしても煙管ボイラーを作ってみたかったのだが・・・・

今回はどうしてもロウ付けがうまくいかない。

小さく切断した真鍮片を当ててロウ付けを繰り返したがうまくいかない。

あと3箇所もこんなことをやらなくちゃならないなんて・・・

こんな調子じゃいくら銀ロウがあっても、いくらガスボンベがあっても足りない。

それにスチール缶はバーナーの熱で炙られてスズメッキが剥がれてしまい、

水に濡れるとすぐ錆がでてくるようになる。

もうこの方式はあきらめよう。

↓ スチール缶煙管ボイラーはあきらめました。

今度のアイデアは炙り釜の改良だ。

今までの真鍮製の炙り釜は剥きだしで炉の上に乗せてあり、

アルコールランプからの熱は回りに逃げてしまう。

そこで炙り釜の回りを遮蔽カバーで覆ってしまい、熱が回りから

逃げないようにするのだ。

そして炙り釜に幾つかのパイプを貫通させそこにランプからの熱を

通して煙突から排気させるのだ。

うーん、これは良いアイデアだ。

炙り釜も今度は銅板で作って少しでも熱がよく伝わるようにしよう。

↓ いつも持ち歩いているアイデアノート(不要紙で作った落書き帳)を元に銅板を切り出した。

↓ 銅板の曲げ加工。 銅板は真鍮板より軟らかくて曲げやすい。

↓ かまぼこ型に加工した。 炎が当たる底は平らな方が効率が良いと思うのでこの形にした。

↓ 底をリベット止めするために穴を開けた。

↓ 中から細い銅板を当ててリベット止めした。 後でロウ付けして気密にする。

↓ 以前に真鍮製の炙り釜を作ったときにはリベット止めの間隔が広くてバーナーで熱したときに

歪んで工作にてこずったので今回はこんなに緻密(10mm間隔)にした。

↓ さぁ、ロウ付けしよう。 炙り釜は図体が大きいので強力ガスを使ってロウ付けした。

(左側は今まで使ってきた普通用のガスボンベ。 右側が今回初めて使った強力ガス。)

↓ このくらいの大きさになるとなかなか熱が回らず、ロウ付けがなかなかうまくいかない。

何回も何回も炙ってやっとここまでできた。

「もうすぐ6時になるよ! いつまでやってるの、早く片付けなさい!」(お代官さまの声が・・・)

ありゃー、もうこんな時間かぁ・・・

夢中になって工作してると時間の経つのも忘れてしまう。

♪ しあわせだなぁ・・・・・

ぼかぁー こうさくしているときが いちばん しあわせなんだ

しぬまでこうさくを つづけるぞぉ・・・ いいだろう?

どなたですか!? 「まだ続くのぉー、もうたくさんだよぉー」 なんておっしゃるのは。

実習生は死ぬまで工作を続けるつもりなんですからぁ・・・

今日の工作はここまで。