小さくて、静かで、人っけのない、ひなびた雰囲気の駅「太海」駅を出て、私はとりあえず海を目指した。地図を見れば、駅から海まですぐなのは分かる。

舗装された県道を横切り、民家が立ち並ぶ区画に入り、海方面に歩いて行く。

道は狭く、まっすぐ進むかと思えば、細かく入り組んで枝分けれしたりもしている。

その様はまるで迷路のようでもある。

物音は・・しない。ただただ静かだ。

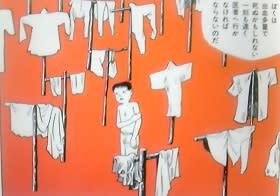

狭い路地を歩いていると、「ねじ式」で主人公の少年・・・この少年には名前がないので、便宜上私は「ねじ式小僧」と呼ぶ・・・が歩き回った道を私は頭の中でオーバーラップさせていた。

ねじ式小僧は、海で「メメクラゲ」に左腕をかまれ、それを治してくれる医者を探して、寂れた漁村の中を歩き回る。

「医者はどこだ?」とつぶやきながら。

実際の太海の狭く入り組んだ、やや迷路のような路地を歩いていると、どこか・・ねじ式小僧の気分になる。

集落の家は、さすがに漫画の中の家家よりは新しくなっているのが多い。

だが、ところどころ、ねじ式の中の風景・・・というより、つげ先生が好みそうな雰囲気をまだかろうじて残している家や路地もある。

そんな風景を見つけると、妙に嬉しくなる。

やがて私は海に出た。この日の太海の海はおだやかであった。

この海から、ねじ式小僧は海から陸に上がってきたのだ。どんよりした空の下。

だが、私が訪れた、ねじ式の海は、よく晴れていた。

海水浴をしていたらしい、ねじ式小僧は、海でメメクラゲに刺されてしまった。で、医者を探して、海辺の地区を歩き回る。

ちなみに「メメクラゲ」というのは、本来つげ先生は「××クラゲ」と書いたつもりだったらしい。それを雑誌に掲載する時に、出版社のほうで「×」を「メ」と読み間違えてしまい、「メメクラゲ」になった・・ということだ。

まあ、後年、つげ先生は「メメクラゲ」で、かえってよかったかもしれない・・という主旨のことを語っていた。

ひとしきり波打ち際で佇んだ後、私は、海岸ぞいに続く道を歩き出した。

人っけがない。波の音だけがあたりに響いていた。

海鳥が何羽も、空中を気持ちよさそうに漂っていた。

当初、天気予報ではこの日は雨になるとのことだったが、実際に太海に来てみると、空は晴れ、太陽が漁村を照らしていた。平和で静かで、おだやかだ。

時間がゆっくり流れている気がした。

なごむ。 のどか。 都心や職場での疲れが、ウソのようだ。

もう、そうとしか言えなかった。他に何を感じればいい?それだけで十分だった。

海岸ぞいの道はちゃんと舗装されていた。

ちょっと集落の中に戻ると、鳥居があり、その先に急な登り階段があった。

階段を登ってみると、そこには神社があった。「香指(かざし)神社」」という神社だった。

高台にあるので、そこからは太海の浜辺が見下ろせた。

よく見ると、今登ってきた急階段の前にあった鳥居とは別の鳥居があることもわかった。

そちらの鳥居は、急階段を登らなくても大丈夫だった。

集落を歩いていて思ったのは、狭い路地が多いことと、宿が多いということだった。

なんでも、海水浴場として浜が整備されてから、民宿が急増したらしい。

きっと、夏は海水浴客で、それなりに賑わうのだろう。じゃないと、こんなに宿があるわけがないだろうし。

民家、旅館、民宿が、狭い地区の中で、狭い路地を挟んで、近づきあっている。

中には、かつてのつげワールドの名残を残すような場所もあった。

海辺の道を歩いていたら、ふとした路地に昭和のポストを見つけた。こんなレトロなポストが自然に残っていて、今も現役であることに、この地区ではやはり時の流れがゆったりしていることを実感。

よく見ると、ポストのそばでは、地元のおばちゃんたちが集まって、何か話しこんでいた。まるで、つげ先生の旅イラストのような光景に思えた。きっと、つげ先生なら、こういう風景をあの独特な画風でイラストの題材にするんだろうなあ。

そのまま狭い道を歩いていると、漁港に出た。目の前には、かの仁右衛門島が見えた。

陸と地続きになっているんじゃないか?と思えるほど、陸から近い。距離的には、少し泳げる人なら普通に泳いで渡れるぐらいの距離に、その島はあった。

島には「仁右衛門島」と書かれた看板も見えている。

仁右衛門島に渡る「渡し船」の乗り場があるあたりが、どうやらこの太海地区の一番のにぎわいどころなのだろう。道沿いには、食事ができる店もあった。

この地区に来てから私は、絶えず「つげ義春的な光景」「ねじ式的な光景」を探して歩き続けてきた。

それっぽい風景を見つけると、シャッターを切った。

つげ先生は茅葺屋根の家がお好きなようで、多数の作品(漫画、イラストなど)の中で茅葺屋根の家を描いているが、さすがに茅葺屋根の家は・・・見当たらなかった。太海も、昔は茅葺屋根の家が多かったのだろうか。

これらの風景を、つげ先生のあの独特の画風で描くと、今でも多少は「ねじ式」の時代の名残っぽくなるような気もした。もちろん、ねじ式が描かれた頃の風景にはならなくても。

ねじ式に出てくる風景は、どれも寂れているので、太海地区で一番のにぎわい所は、ねじ式的風景とは少し遠いのではないか・・・とも思ったが、このすぐ後、私はそれは間違いであったことに気付くことになった。

むしろ、ねじ式的風景のクライマックスが、このあたりなのだ・・ということをこの後、思い知ることになったのだ。

この地区に来た時、一瞬「ねじ式」で「民家の路地から機関車が出てくる風景」っぽい家を見つけた。お、これが、漫画の中のモデルになった場所か?とも思ったが、微妙に違った。壁が真っ白に塗られていた家だった。

また、民家の脇に狭い急階段があり、その先に小さな鳥居があったりもする風景も見つけた。まわりの家が、古い木造の家だったら、つげ的な風景でもあった。

だが、これはまだ序の口だった。

食事処の前の道は、くねくねと海岸にそって続いていた。

壁はセメントで強化されていた。ふと道の先を見ると、壁になにやらプレートみたいなものが2枚掲げられているのを見つけた。

一歩一歩近づいてゆく。

やはり壁に何かが貼られている。

おおかた、それは地区の小さなイベントか何かの告知板かと思った。

だが、そのプレートの前に来た時。

そのプレートが、破壊力抜群のものであるのが分かった。

なんと!!

「ねじ式」の「民家の路地から機関車が出てくる」1コマの絵が、プレートになって、道沿いの壁に掲げられているではないか。

しかもそこには「つげ義冶の代表作」と書かれているではないか。

つげ義冶??? 本当は「つげ義春」なんだけどな・・とも思ったが、それは御愛嬌かもしれない。

で、そのプレートの前を2~3歩前に進んで、民家を見たら・・。

あっ!!!!

あった!これだ・・・。

ねじ式で「民家の路地から機関車が出てくる風景」の1コマのモデルになった場所だ!

↓

まさに、これだ。

感慨深い思いで、しばしその場に佇んだ。

右側の壁に、「つげ義冶の代表作」と書かれた、「ねじ式」の中の1コマの「民家の路地裏から機関車が出てくる」シーンの絵の看板が掲げられているのが、この写真でおわかりいただけるのでは?

ねじ式の看板は、こんな位置取りで、現場の横にあるのだ。太海の海風を浴びながら。

太海が「ねじ式の聖地」「つげ義春巡礼の聖地」なのだとしたら、ここは、その聖地のクライマックスとでもいえそうだ。

このアングルで見る限り、この聖地の階段の先にあるのは、普通の民家っぽい。

なので、階段を登るのは、人の家の軒先に無断で入ってゆくようで、憚られた。

だが・・・すいません、どうしても・・・入っていきたいという衝動が抑えられなかった私。

恐る恐る階段を登り、登り切った場所にあったのは、「太海浜集会所」の看板であった。

ここは、この地区の住人の集会所らしい。

そして、この集会所の横にあるのは・・・普通の民家らしい。

ここに住んでらっしゃる方、本当に申し訳ありません。ここで、「ねじ式」に出てくる「民家の路地から機関車が出てくる」シーンを、階段を登り、そこから逆アングルから撮らせていただきました。

↓

私の「太海」来訪のクライマックスがここにあり、太海に来た目的は達成することができた。ここの写真を撮りたいがために、私は太海まで来たようなものだ。

ちなみに、この「ねじ式」路地の前の道に立ち、路地方面に体を向けて右方面を見ると、こんな感じ。

↓

また、ついでに、左側方面を見ると、こんな感じ。

↓

「ねじ式」の舞台は、この太海がモデルになっていることは、先生自身も語ってらっしゃるのだが、先生がこの太海に来た時に泊まった宿は、この「ねじ式」路地の近くにある宿だったらしい。

この「ねじ式」路地は、太海の観光名所の一つとして認識している地元の方は多いようで、この地区の案内マップには、しっかりと「つげ義春」のことも書かれていた。

そういう意味じゃ、つげ先生は、今でもこの地区に貢献していると言えるだろう。

私がこの「ねじ式」の路地の前で写真を撮ったり、佇んでいたりしていたら、後ろで私がこの場所から離れるのを待ってるような人がいた。その人も、つげ目当てで、この場所に来たのかもしれない。

やはりここは、つげ巡礼をする人にとっては、聖地なのだろう。

この「路地」の前にある道をさらに歩いていくと、小さな売店発見。

道の向こうには、なにやら、そそり立つ山が。

地元人の話では、その山は「ちんちん山」というそうな。なるほど、そそりたっている(笑)。

ちんちん山に近づいて、アップで見てみよう。

↓

さらに、この道沿いに歩いていき、、ちんちん山を追い越して逆側から見ると、こんな感じ。

↓

↑ 誰が呼んだか、ちんちん山(笑)。青空にむかって、気持ちよさそうに立っている(笑)。

それにしても、なぜ「ちんちん山」に私はこんなに執着したのだろう(笑)。

さて、その後、売店で缶飲料を買い、漁港の片隅に座り、私はしばし漁港を眺めた。

漁港の向うには仁右衛門島が見えていた。

数十年前、「ねじ式」を描く前のつげ先生も、ここできっとこういう風景を見たことであろう。民家などは今は新しくなっているにしても。

この後、私は地元の人と話す機会があった。というか、私の方から話しかけたのだが・・。

この地区の人では、つげ先生のことを知っている方がさすがに多いようだった。私が「つげ義春」の名前を出すと、私が話しかけた人は、誰もがその名前に反応してくれたから。

もちろん、知らない人もいるだろう。「つげ義春」という名前を「つげ義冶」と書いてしまった方は、たまたま知らなかっただけなのだろう。

それもむべなるかな。つげ先生は伝説の漫画家ではあるし、知る人ぞ知る大物だが、幅広い世代への認知度という意味では、例えば手塚治虫先生のように「誰もが知っている漫画家」というほどではないから。

私は地元の人に、「つげ義冶」ではなく「つげ義春」が正しい表記ですよと、そっと伝えた。

すると驚いていた。

私がさらに「つげファンでこの地区に来た人はこれまでにもけっこういたと思うのですが、そのことを指摘してくれる人はいなかったのですか?」と聞くと、いなかった・・との答。

むむ・・・すると私の指摘は、余計なお世話だったかな・・・?

ただ、私がそのことを伝えた人は、さっそくあのプレート関係の人に連絡してくれるとのこと。

もしかしたら、今後あのプレートに書かれた「つげ義冶」という表記は「つげ義春」と直される時がくるかもしれない。

今後も、この地区に、つげ巡礼で訪れる人がたまに来ると思う。

そのたびに、あのプレートを見ることだろう。

さて。

太海地区を、一通りつげ巡礼、「ねじ式」巡礼した後、私は、渡し船で仁右衛門島に渡ってみることにした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以下はオマケです。↓

ちなみに、私がかつての私のHP「時代屋小歌」の方で、以前発表していた「つげ義春の旅を行く」シリーズの旅行記を、今現在「別ブログ」である「ブログ版 時代屋小歌(旅編)」で復刻中です。

お暇な時にでも、どうぞ。

↓

1、つげ義春の旅を行く 1 「岩瀬湯本温泉」編。

http://blog.livedoor.jp/syunka16/archives/1893172.html

2、つげ義春の旅を行く 2 「西山温泉」編。

http://blog.livedoor.jp/syunka16/archives/2071325.html

3、つげ義春の旅を行く 3 「湯宿温泉」編。

前編 http://blog.livedoor.jp/syunka16/archives/2083465.html

後編(再訪記) http://blog.livedoor.jp/syunka16/archives/2083554.html

4、つげ義春の旅を行く 4 「長八の宿」編。

前編 http://blog.livedoor.jp/syunka16/archives/2084190.html

後編 http://blog.livedoor.jp/syunka16/archives/2086003.html

5、つげ義春の旅を行く 5 「木賊温泉」編。

http://blog.livedoor.jp/syunka16/archives/2086429.html