今年のGW後半戦がスタートした3日に☆撮り目的で長野県・乗鞍高原へ出撃。

天気は上々で、夜には素晴らしい星空が広がりました。

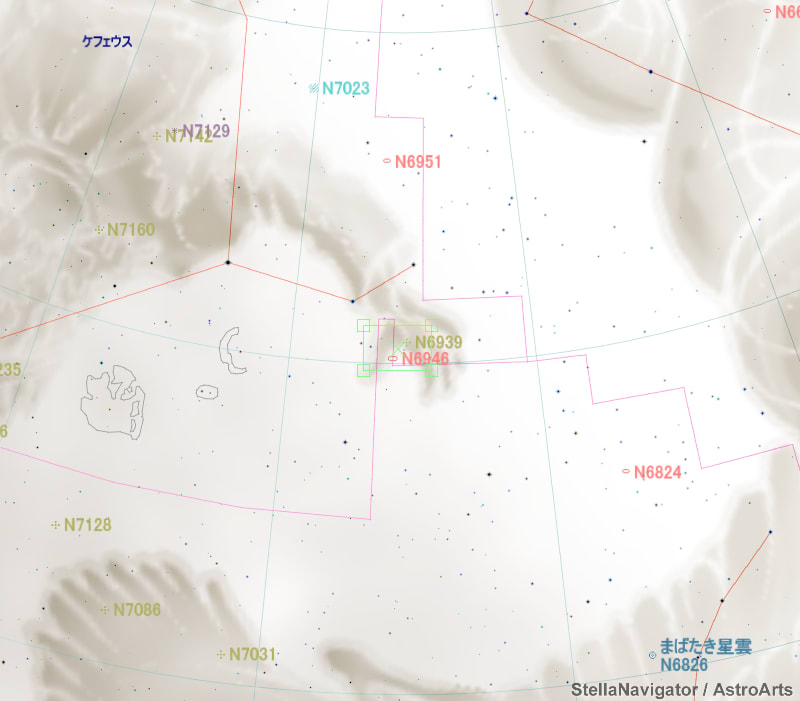

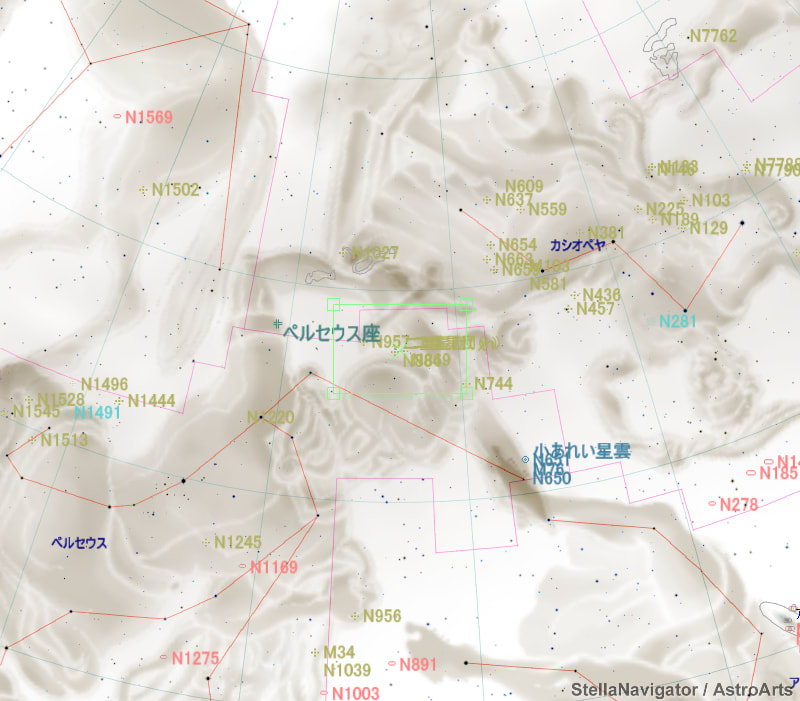

夜半前から月が昇ってくるまで、このエリアをずーっと撮り続けたのでした。

【アンタレス付近】

キヤノンEOS Ra+タカハシFSQ-85EDP+レデューサーCR0.73×,F3.8,ISO1600,StarScapeフィルター,

半自作口径絞りツール使用,総露出時間150分(6分×25コマ,加算コンポジット),タカハシEM-200Temma2M赤道儀,

口径25mmガイド鏡にて恒星オートガイド,長野県松本市にて

さそり座の1等星アンタレス(上の写真で左下寄りに写っているオレンジ色の輝星)の辺りに広がっている星雲群です。

色とりどりの星雲が織り成す極めてカラフルなエリアで、☆撮り屋が一度は狙ってみたいと憧れる天域の1つです。

昨年の夏に入手した短焦点屈折鏡筒を使って、いつか狙わねばと考えていて、ようやくチャンスに恵まれました。

これまではカメラレンズで撮ってきましたが、やはり天体撮影に特化した望遠鏡だと星像がとってもシャープで、

写りが段違いです。露光不足気味で暗黒星雲部分などの描写に若干不満が残りますが、このエリアを撮ってきた中で

パーソナルベストの出来映えになったような気がします。また、高標高地におけるクリアな空にも助けられた感じ。

その代わり明け方は気温が5℃未満まで下がり、厚めのダウンジャケットを着ないと耐えられない状況でした。