『等伯』 安部 龍太郎著

今まで時代小説は捕り物帳か市井物しか手に取ったことがなかったが完全に食わず嫌い。

歴史小説がこんなにわくわくするものかと。

地区センターの書棚で「どうぞ読んでください」とでもいうように目に飛び込んできて手に取った次第。

『等伯』

文句なく面白くドンドン引かれてあっという間に読み終えた。

だいたい実在の人物の小説は初めての「若冲」(すみません、どうにも違和感を覚えたので)で終わりと

思っていたら、ましてや男性作家の小説は好きじゃないからほとんど読まなかったのに、ね。

等伯、武士としても絵師としても一人の男としてもとても魅力的に書かれている。

私は歴史が苦手、生い立ちを綴る文章が苦手、と敷居はとても高かったはずなのにこの満足感。

「何者」と同時直木賞受賞だなんてまことに喜ばしい、と上から目線。

登場人物の脇役がこれまた魅力的で、実の兄武之丞、藩主の妻夕姫など全く憎らしい存在と思える人物も、

藩主を思うがあまりの行動と思えば、さもありなんと。

何度も苦い目にあいながら二人を切り捨てきれなかったことも、

等伯が武士の出であったことを思えば読んでいての歯がゆさも半減される。

妻の静子や後添え清子への濃やかな心遣いにも泣かされる。

そして最大のライバルの狩野永徳への対抗心や、自身がのし上がって行こうとする策略には等伯も

野望が大きかったんだな、なかなかだわい。と。

だいたいこのように実在の人物を書いた小説って、どこまでが事実でどこからが作者の解釈になっているのか

しらね。そんなこともちらっと思うのだが、そんなことどちらでもよろしいと魅力的で面白ければよろしいとひとり納得。

webで読んだ等伯のざっとした略歴。

等伯は染物屋の養子となって能登の七尾に育ち、30歳を過ぎてから京都に出てきた中年までは「絵屋」

すなわち絵を売る商売を営み、京都の繁華街に店を構えるまでになったいわゆる「成り上がり」の絵師。

そんな等伯が、同時代を生きた100年以上の歴史をもつ名門狩野家の4代目御曹司永徳を超えるには

等伯をバックアップする有力者が必要だったというわけ。

能登から家族と筆だけを携えて上洛した等伯は、当初、画壇に何の足がかりもなく。

彼は法華信者だったので、そのつながりから日蓮宗の高僧や信者である武将、町衆と関わりを持ちやがて。

千利休や大徳寺の僧侶らの肖像画を描くことで彼らと交わるようになる。

権力者の肖像画というのは、社会的・政治的な立場が揃わないと描くことができなかったというので、

等伯は、それを戦略的につくり上げ、一大プロジェクトで周辺を固めた。と。

この事実を知るだけでも等伯がなかなかの策略家野心家であることが裏付けされるわね。

そうよ、時代を作り上げるにはそれだけの器量がなくては。

いずれにしても小説『等伯』は私にとって歴史小説への扉を開けてくれた(大げさね)貴重な1冊になったわ。

参考までに。

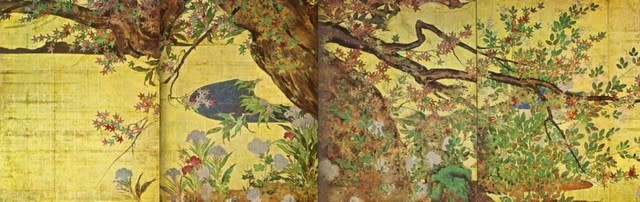

智積院『楓図壁貼付』

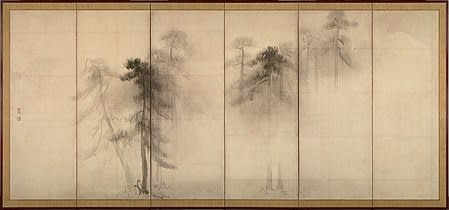

『松林図屏風』 右隻

『松林図屏風』 左隻

『松林図屏風』 左隻