もう何度か取り上げたことのある「肥後の俵積出し唄」と「サイコドン節」。この二つの唄は同じ唄であることは疑うべくもないが、どちらが先にあったのかなど由来については明らかになっていない。

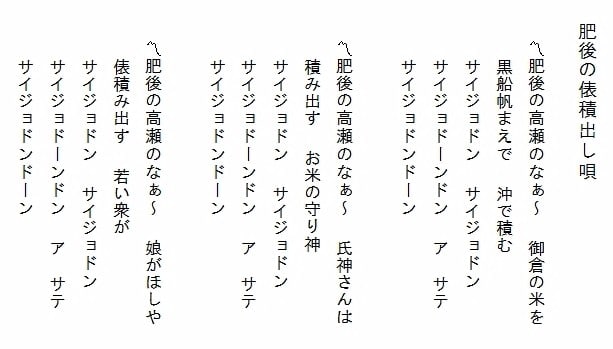

もう何度か取り上げたことのある「肥後の俵積出し唄」と「サイコドン節」。この二つの唄は同じ唄であることは疑うべくもないが、どちらが先にあったのかなど由来については明らかになっていない。※右の写真はHIROさん撮影「俵積出し唄」

前回は長谷川時雨の美人伝のなかの「田沢稲船」に出てくるヨカヨカ飴屋が唄う「サイコドン節」を紹介した。あれは明治24、5年頃の話だったと思うが、明治・大正期に活躍した演歌師の草分け 添田唖蝉坊(そえだあぜんぼう)が著した「唖蝉坊流生記」には、明治19年の頃の「さいこどん」の話が出てくる。その「コレラの流行」という一節の一部を下記してみると

隣りの細君は私たちと一緒になって、目かくしの鬼ごっこをして遊んだり、お菓子を呉れたりした。その時はやりの「さいこどん」という唄をうたって、三味線もひいたりして、よく笑う細君であった。

夏になった。明治十九年の夏だ。

コレラ病が流行して、随分近所からも早桶が出た。三つ、五つ。だんだん殖えて大騒ぎになった。それに他の町から出たコレラも、皆砂村(今の砂町)の焼場へ運ばれて行くのだったが、私たちの前や後の通りが、その通り道であるために、よく目に触れた。

「早桶ばかり通ってイヤだねえ、」

と言いながら、誰もが早桶の勘定をして、又三つ通った、又五つ通ったなどと報告し合って騒いだ。おばさんは、

「ソンナもの見ないで、家に入ってゐな。」

と言うのだが、やっぱり人が見て騒ぐから、見に出たかった。夕方、七八続いて行くのを見たことがあった。

子供たちは、誰も「さいこどん」の唄をよくうたった。すると大人は、殊に「おばアさん達」は顔をしかめて、「イヤだイヤだ、サー行こサー行こうなんて、いやなことだ、」と此処彼処でヒソヒソ話をしてゐた。

明治十五年の大コレラの時も、うすうす覚えてゐるが、私たちの田舎では、村境へ石炭酸を四斗樽へ入れて置いてあって、両方の村でそれを汲むように、竹の柄杓が置いてあった。私もこわごわそれを竹筒の中へ酌み込んで、後を見ずに、どんどん逃げるように帰ったことがある。その時と劣らないほどの大コレラであると私は思った。

♪月夜鴉とナァ 口ではいえど

嘘のつかれぬ此の時計

ズイトコキャ行かいでもかまうこたない

サーイコドンドン サーイコドンドン

サーイコドンドン ドン

ササ サーイコドンドン ドン

嘘のつかれぬ此の時計

ズイトコキャ行かいでもかまうこたない

サーイコドンドン サーイコドンドン

サーイコドンドン ドン

ササ サーイコドンドン ドン

夏になった。明治十九年の夏だ。

コレラ病が流行して、随分近所からも早桶が出た。三つ、五つ。だんだん殖えて大騒ぎになった。それに他の町から出たコレラも、皆砂村(今の砂町)の焼場へ運ばれて行くのだったが、私たちの前や後の通りが、その通り道であるために、よく目に触れた。

「早桶ばかり通ってイヤだねえ、」

と言いながら、誰もが早桶の勘定をして、又三つ通った、又五つ通ったなどと報告し合って騒いだ。おばさんは、

「ソンナもの見ないで、家に入ってゐな。」

と言うのだが、やっぱり人が見て騒ぐから、見に出たかった。夕方、七八続いて行くのを見たことがあった。

子供たちは、誰も「さいこどん」の唄をよくうたった。すると大人は、殊に「おばアさん達」は顔をしかめて、「イヤだイヤだ、サー行こサー行こうなんて、いやなことだ、」と此処彼処でヒソヒソ話をしてゐた。

明治十五年の大コレラの時も、うすうす覚えてゐるが、私たちの田舎では、村境へ石炭酸を四斗樽へ入れて置いてあって、両方の村でそれを汲むように、竹の柄杓が置いてあった。私もこわごわそれを竹筒の中へ酌み込んで、後を見ずに、どんどん逃げるように帰ったことがある。その時と劣らないほどの大コレラであると私は思った。

この文章からも明治19年には「サイコドン節」が広く市民の間で唄われていたことがわかるが、さらに明治15年に出版された「絃場必携歌曲集(芸妓之生命)」という芸妓必携の歌集には、既に「サイコドン節」が掲載されている。ということは、おそらく出版よりもかなり前、つまり明治の早い時期からから「サイコドン節」が唄われていたと考えられる。

一方の「肥後の俵積出し唄」は歌詞の内容こそ、高瀬港が栄えていた旧藩時代の風景を歌っているが、いつ頃から歌われ始めたかについて書かれた文献等は今のところ見当たらない。郷土史家の鈴木喬先生の研究でも旧藩時代から歌われている熊本民謡は極めて限られるとのことだから、「肥後の俵積出し唄」は明治前期から流行した「サイコドン節」のメロディーを借りて、高瀬の人たちが歌い始めた熊本バージョンと考える方が自然のような気がする。