能舞台でおなじみ、舞台正面の背景「鏡板の松」。原始の能舞台は、野外に土を盛り上げただけの簡素な舞台で、神社の境内などの大きな老松の下などが選ばれました。神事として始まった能は、まずこの自然木の老松に神を降ろすことから始まりました。この神が宿った松の木を「影向の松(ようごうのまつ)」と呼びます。奈良の春日大社の摂社若宮神社の祭祀として、毎年12月に行われる「春日若宮おん祭」の能が、そのおもかげを今に伝へているといわれています。

つまり、もともと舞台のそばにあった天然の松の木を模して描かれたのが能舞台の「鏡板の松」なのです。

水前寺成趣園能楽殿の舞台。毎年8月に行われる金春流による出水神社薪能

山形県酒田市松山の松山歴史公園(松山城跡)で先日行われた「松山城薪能」の様子を、ブログ「無題・休題-ハバネロ風味-」さんが紹介されていますが、まさに原始の能舞台さもありなんといった趣です。

羽州庄内松山藩、松山城の大手門を背景に設えられた能舞台

大きな老松を背景に古雅な趣きの舞台で演じられる能「屋島」

さらに遡ると、能舞台は土壇だったのですが、水前寺成趣園の東側エリア、細川幽齋公、忠利公の銅像の近くに往時を再現した土盛りの能舞台があります。現在の能楽殿が八代松井家から移設されるまでは、この舞台で薪能が行われていました。

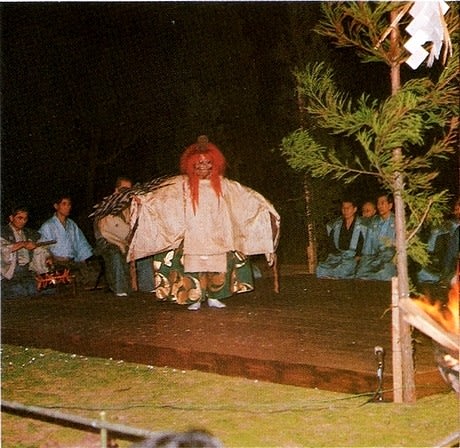

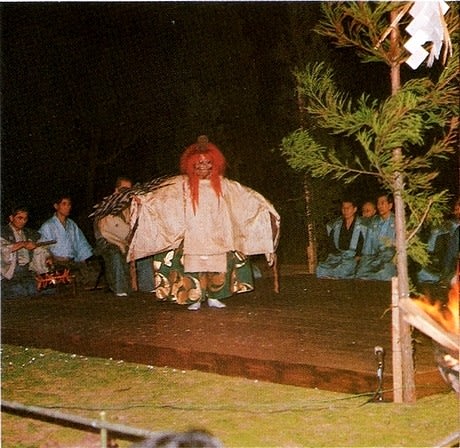

水前寺成趣園の土盛りの能舞台で行われた薪能

つまり、もともと舞台のそばにあった天然の松の木を模して描かれたのが能舞台の「鏡板の松」なのです。

※参考文献:高野辰之「歌舞音曲考説」、折口信夫「能舞台の解説」

水前寺成趣園能楽殿の舞台。毎年8月に行われる金春流による出水神社薪能

山形県酒田市松山の松山歴史公園(松山城跡)で先日行われた「松山城薪能」の様子を、ブログ「無題・休題-ハバネロ風味-」さんが紹介されていますが、まさに原始の能舞台さもありなんといった趣です。

羽州庄内松山藩、松山城の大手門を背景に設えられた能舞台

大きな老松を背景に古雅な趣きの舞台で演じられる能「屋島」

さらに遡ると、能舞台は土壇だったのですが、水前寺成趣園の東側エリア、細川幽齋公、忠利公の銅像の近くに往時を再現した土盛りの能舞台があります。現在の能楽殿が八代松井家から移設されるまでは、この舞台で薪能が行われていました。

水前寺成趣園の土盛りの能舞台で行われた薪能