戸田観音は、薩摩川内市の川内川と樋脇川が合流する付近の、川内川左岸にあります。

戸田観音の神社。

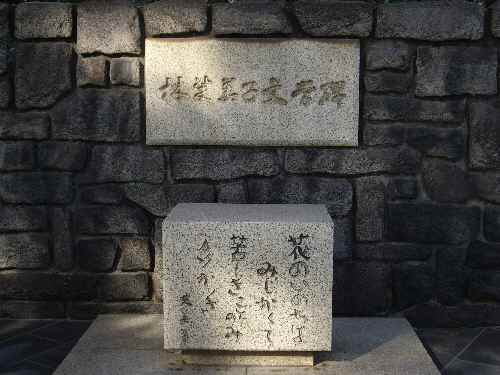

境内にある石塔群。

1459年4月22日、祁答院渋谷9代領主、祁答院徳重の愛娘が川内川の上流宮之城で、7人の侍女と舟遊びをしていて、岸の藤の花を取ろうとして舟から落ちてしまいました。

驚いた侍女たちが助けようとしましたが、ついに探すことが出来ず、責任を取って入水自殺しました。

ここを八女の瀬といいます。

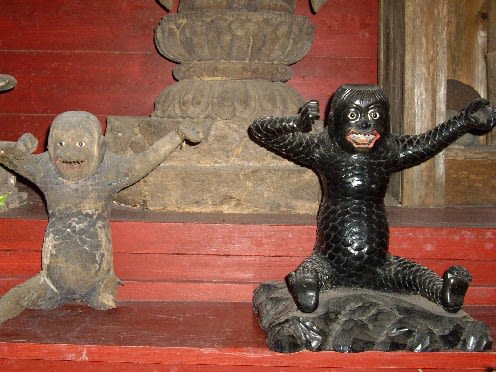

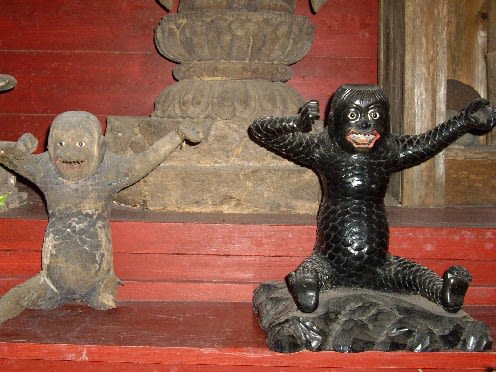

3日後、戸田の渕に姫の遺体が浮かび、これはガラッパ(河童のこと)の仕業だとして、観音様を祭りました。

観音様。

観音様の足元にがラッパの像を安置して、梵字を刻んだ石の板碑を置いて悪さを閉じ込めました。

観音様の足元にあるがラッパの像。

それ以来、この付近では溺死者がいないそうです。

戸田観音の神社。

境内にある石塔群。

1459年4月22日、祁答院渋谷9代領主、祁答院徳重の愛娘が川内川の上流宮之城で、7人の侍女と舟遊びをしていて、岸の藤の花を取ろうとして舟から落ちてしまいました。

驚いた侍女たちが助けようとしましたが、ついに探すことが出来ず、責任を取って入水自殺しました。

ここを八女の瀬といいます。

3日後、戸田の渕に姫の遺体が浮かび、これはガラッパ(河童のこと)の仕業だとして、観音様を祭りました。

観音様。

観音様の足元にがラッパの像を安置して、梵字を刻んだ石の板碑を置いて悪さを閉じ込めました。

観音様の足元にあるがラッパの像。

それ以来、この付近では溺死者がいないそうです。