阿多麓

2010-02-28 | 史跡

加世田麓を訪ねたとき、近くの阿多麓を訪ねました。

南さつま市金峰町の、阿多小学校の少し南にあります。

近くを流れる新田川。

江戸時代に拓かれた人工の川です。

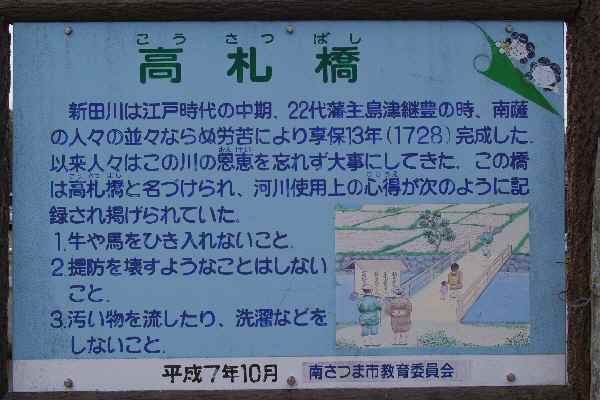

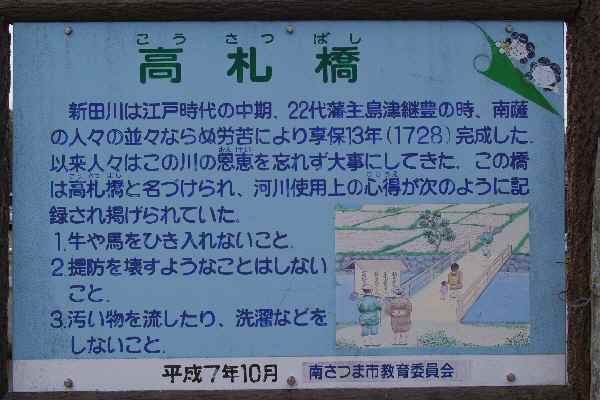

堰の上流の橋は高札橋。

高札橋の案内板。

新田川に架かる木橋。

昔の高札橋も、こんな橋だったのでしょうか。

石垣とイヌマキが続く阿多麓の通りです。

武家門と石倉の家がありました。

立派なイヌマキがあります。

前の写真の奥に見える石倉を反対から見たものです。

武家門の家が数軒あります。

南さつま市金峰町の、阿多小学校の少し南にあります。

近くを流れる新田川。

江戸時代に拓かれた人工の川です。

堰の上流の橋は高札橋。

高札橋の案内板。

新田川に架かる木橋。

昔の高札橋も、こんな橋だったのでしょうか。

石垣とイヌマキが続く阿多麓の通りです。

武家門と石倉の家がありました。

立派なイヌマキがあります。

前の写真の奥に見える石倉を反対から見たものです。

武家門の家が数軒あります。