果物の皮というのは、果肉を保護するものである。

栗の皮は

「何もそこまで・・・」

というくらい厳重である。

一番外のイガイガ、その下の硬い皮、さらに茶色の硬い皮、これを剥いても渋皮がある。

四重にガードしている。

よほど用心深い性格に違いない。

これと対照的なのが桃である。

桃の皮は薄い。

それに果肉が軟らかいから、少し力を加えるとすぐに痛んでしまう。

あまりに無防備である。

果物屋では、クッションでくるんで保護している。まるで、過保護娘である。

桃は、果肉の保護ということを考えているのだろうか。

これらに比べて、バナナはえらい。

バナナの皮は、果肉をちゃんと保護しているが、つるりと剥けやすい。

こんなに皮が剥けやすい果物は他にない。

りんごや柿は、皮を剥くのに果物ナイフが必要だから、バナナの便利さがよくわかる。

「私らは、皮を剥く必要がありません」

という果物がある。

さくらんぼである。

さくらんぼは、皮を剥かずにそのまま食べられる。

同じ小さい果物でも、ぶどうは食べたあと皮を出す必要があるから、さくらんぼの気配りはありがたい。

「いやいや、私らは皮そのものがありません」

という果物がある。

イチゴである。

イチゴは、果肉がむき出しになっている。

さくらんぼには、果実の大きさの割に大きい種があるが、イチゴには種さえない。

正確には、表面の粒粒が種らしいが、誰も種と認識しないで食べている。

皮なし、種なし。

人間に手間をかけさせない究極の果物といっていいかもしれない。

だが、イチゴには、さくらんぼのような種飛ばしという遊びは出来ない。

薩摩の郷土料理、酒ずしを作りました(妻が)。

手軽に家庭で作る料理ではなく、酒造会社の講習会に参加したものです。

材料は、米、地酒、ふき、たけのこ、干しいたけ、たまご、いか、たい、柴えび、かまぼこ、さつまあげ、みつば、山椒の葉など・・・

酒ずしは、酢ではなく地酒を使うのが特徴です。

東酒造の高砂の峰を使用しました。

立派な器に詰めていきます。

ご飯と地酒を合わせます。

これとすし種を、4~5層に交互に重ねていきます。

みつば、山椒の葉などの青ものを上に散らし、ふたをして重しをのせます。

(実際は、細かな下ごしらえの作業がありますが省略)

4時間くらいおいたら完成です。

非常に手間暇のかかる、見た目も豪華な酒ずしです。

かすかに酒の香りがします。

種子島から、ニガダケ(苦竹)のたけのこを採ってきました(妻が)。

緑色の、細めのたけのこです。

種子島のニガダケは、苦味もアクもなくあっさりした味です。

皮をむいたところ。

食べ方は、煮物、みそ汁の具、焼きたけのこ、炒め物といろいろですが、てんぷらにしました。

焼きたけのこというのは、皮付きのまま焼いて蒸し焼きにし、マヨネーズなどお好みのものをつけて食べるものです。

ニガダケのてんぷら。

種子島の水いかもてんぷらにしましたが、肉厚でこれもおいしいです。

庭の、ゲットウの葉を下に敷きました。

この夜は、妻の薩摩料理と種子島の味で、知人を招いて宴会でした。

手軽に家庭で作る料理ではなく、酒造会社の講習会に参加したものです。

材料は、米、地酒、ふき、たけのこ、干しいたけ、たまご、いか、たい、柴えび、かまぼこ、さつまあげ、みつば、山椒の葉など・・・

酒ずしは、酢ではなく地酒を使うのが特徴です。

東酒造の高砂の峰を使用しました。

立派な器に詰めていきます。

ご飯と地酒を合わせます。

これとすし種を、4~5層に交互に重ねていきます。

みつば、山椒の葉などの青ものを上に散らし、ふたをして重しをのせます。

(実際は、細かな下ごしらえの作業がありますが省略)

4時間くらいおいたら完成です。

非常に手間暇のかかる、見た目も豪華な酒ずしです。

かすかに酒の香りがします。

種子島から、ニガダケ(苦竹)のたけのこを採ってきました(妻が)。

緑色の、細めのたけのこです。

種子島のニガダケは、苦味もアクもなくあっさりした味です。

皮をむいたところ。

食べ方は、煮物、みそ汁の具、焼きたけのこ、炒め物といろいろですが、てんぷらにしました。

焼きたけのこというのは、皮付きのまま焼いて蒸し焼きにし、マヨネーズなどお好みのものをつけて食べるものです。

ニガダケのてんぷら。

種子島の水いかもてんぷらにしましたが、肉厚でこれもおいしいです。

庭の、ゲットウの葉を下に敷きました。

この夜は、妻の薩摩料理と種子島の味で、知人を招いて宴会でした。

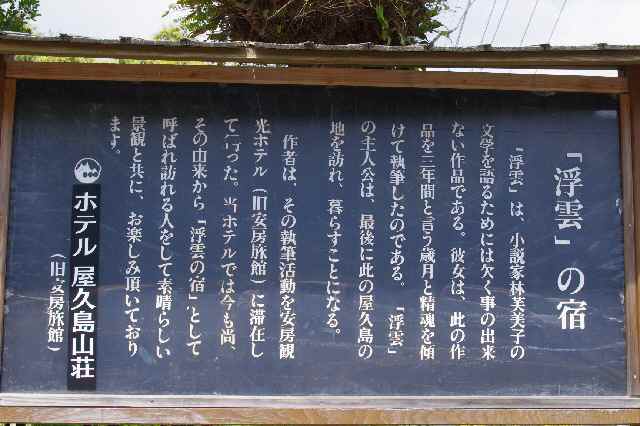

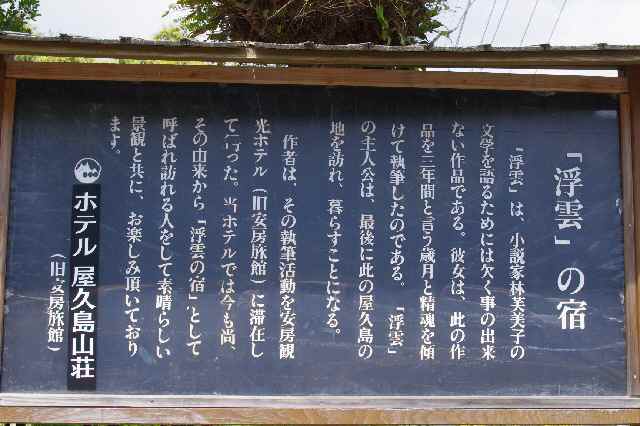

屋久島の安房にある、林芙美子が「浮雲」を執筆するために滞在した宿です。

安房川橋(まんてん橋)の右岸にあるのが、屋久島ロイヤルホテル(旧安房旅館)。

林芙美子は、浮雲の執筆のため屋久島を訪れ、安房旅館に滞在しました。

安房川橋のたもとから見たホテル。

前の写真の反対側にある入口。

「浮雲」の宿の説明板。

(ホテル屋久島山荘が屋久島ロイヤルホテルに変わった)

説明板のところから安房川を見る。

芙美子も、ここから安房川を見たことでしょう。

ホテルの前から安房川橋を見る。

昔はこの橋は吊り橋で、浮雲にも吊り橋のことが書かれています。

芙美子が取材で見た吊り橋を、私も子供の頃見ました。

その吊り橋が、南日本新聞に載っています。

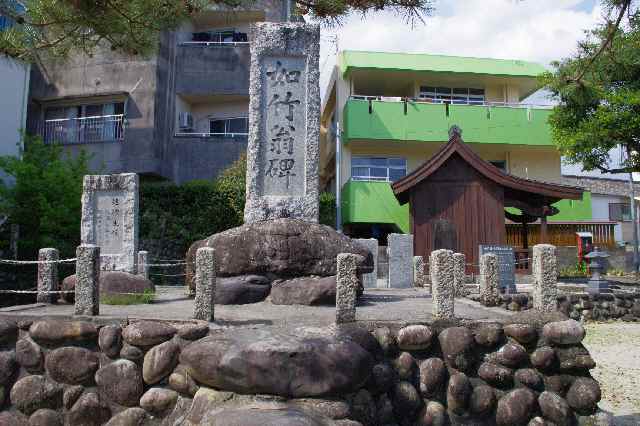

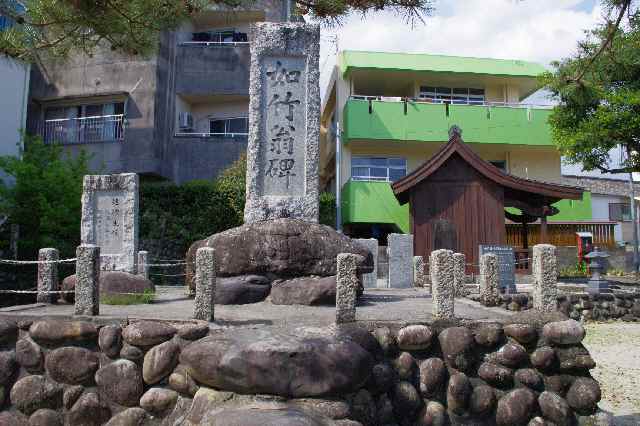

安房大橋の下流左岸は如竹通りといいます。

前の写真の右にある如竹廟。

泊如竹は屋久島が生んだ儒学者で、屋久聖人と呼ばれます。

本能寺などで学び、島民のために尽くした人です。

如竹翁碑。

如竹神社。

ここで、如竹踊りが奉納されるそうです。

安房川橋(まんてん橋)の右岸にあるのが、屋久島ロイヤルホテル(旧安房旅館)。

林芙美子は、浮雲の執筆のため屋久島を訪れ、安房旅館に滞在しました。

安房川橋のたもとから見たホテル。

前の写真の反対側にある入口。

「浮雲」の宿の説明板。

(ホテル屋久島山荘が屋久島ロイヤルホテルに変わった)

説明板のところから安房川を見る。

芙美子も、ここから安房川を見たことでしょう。

ホテルの前から安房川橋を見る。

昔はこの橋は吊り橋で、浮雲にも吊り橋のことが書かれています。

芙美子が取材で見た吊り橋を、私も子供の頃見ました。

その吊り橋が、南日本新聞に載っています。

安房大橋の下流左岸は如竹通りといいます。

前の写真の右にある如竹廟。

泊如竹は屋久島が生んだ儒学者で、屋久聖人と呼ばれます。

本能寺などで学び、島民のために尽くした人です。

如竹翁碑。

如竹神社。

ここで、如竹踊りが奉納されるそうです。

屋久島の安房は、私にとって思い出の町です。

叔母が住んでいて、小さいときからよく遊びに行っていました。

安房港。トビウオの水揚げがされていました。

子供の頃は、大きな船が接岸できる岸壁がなく、沖合いに停泊して、はしけで安房川河口まで渡っていました。

水揚げされたばかりのトビウオ。

刺身やさつま揚げにするとおいしいです。

安房川を下流から見て行きましょう。

安房大橋から河口を見たものです。

上流から見た安房大橋。

安房大橋から上流を見る。

赤い橋は安房川橋。NHKの朝のドラマ「まんてん」にちなんで、最近はまんてん橋というそうです。

子供の頃、川の右岸中腹(写真左)に線路があり、山から屋久杉を積んだトロッコが下りてくるのを見ていました。

そのトロッコに乗って、山へ行きました。

右上の山の中に小さく見える橋が松峯大橋。

安房川橋から上流を望む。

河口付近は、幅が広くゆったりした流れです。

松峯大橋から下流を見る。

左上の三角が安房の町。

松峯大橋から上流の屋久島の山並みを望む。

ここから上流は、急流となります。

河口の右岸に屋久杉の貯木場があります。

昔は、トロッコで下りてきた屋久杉がここに集められていました。

今、屋久杉の伐採は出来ないので、土埋木などが利用されています。

屋久杉の銘木。

屋久杉はきめが細かく、テーブル、飾り物などに加工されます。

叔母が住んでいて、小さいときからよく遊びに行っていました。

安房港。トビウオの水揚げがされていました。

子供の頃は、大きな船が接岸できる岸壁がなく、沖合いに停泊して、はしけで安房川河口まで渡っていました。

水揚げされたばかりのトビウオ。

刺身やさつま揚げにするとおいしいです。

安房川を下流から見て行きましょう。

安房大橋から河口を見たものです。

上流から見た安房大橋。

安房大橋から上流を見る。

赤い橋は安房川橋。NHKの朝のドラマ「まんてん」にちなんで、最近はまんてん橋というそうです。

子供の頃、川の右岸中腹(写真左)に線路があり、山から屋久杉を積んだトロッコが下りてくるのを見ていました。

そのトロッコに乗って、山へ行きました。

右上の山の中に小さく見える橋が松峯大橋。

安房川橋から上流を望む。

河口付近は、幅が広くゆったりした流れです。

松峯大橋から下流を見る。

左上の三角が安房の町。

松峯大橋から上流の屋久島の山並みを望む。

ここから上流は、急流となります。

河口の右岸に屋久杉の貯木場があります。

昔は、トロッコで下りてきた屋久杉がここに集められていました。

今、屋久杉の伐採は出来ないので、土埋木などが利用されています。

屋久杉の銘木。

屋久杉はきめが細かく、テーブル、飾り物などに加工されます。

近くの竹山に、コサンダケのタケノコを採りに行きました。

鹿児島でコサンダケといいますが、正式名「ホテイチク(布袋竹)」です。

竹の節間が膨らんでいるのを、布袋さんのお腹に見立てたものです。

盛りは過ぎていますが、タケノコが出ていました。

手で折ると、根元から「ポキッ」と気持ちのいい音をたてて折れます。

褐色の皮が美しいコサンダケ。

この何倍も採りました。

皮をむいたところです。

アクがないので、アク抜きをせずに食べられます。

まず、煮物を作りました。

素朴な味で、食物繊維もたっぷりです。

酢味噌和えも作りました。

湯がいて酢味噌で和えます。さっぱりした味です。

この日は、タケノコのみそ汁も作り、コサンダケづくしの夕食でした。

他に、てんぷらや卵とじにしてもおいしいです。

鹿児島でコサンダケといいますが、正式名「ホテイチク(布袋竹)」です。

竹の節間が膨らんでいるのを、布袋さんのお腹に見立てたものです。

盛りは過ぎていますが、タケノコが出ていました。

手で折ると、根元から「ポキッ」と気持ちのいい音をたてて折れます。

褐色の皮が美しいコサンダケ。

この何倍も採りました。

皮をむいたところです。

アクがないので、アク抜きをせずに食べられます。

まず、煮物を作りました。

素朴な味で、食物繊維もたっぷりです。

酢味噌和えも作りました。

湯がいて酢味噌で和えます。さっぱりした味です。

この日は、タケノコのみそ汁も作り、コサンダケづくしの夕食でした。

他に、てんぷらや卵とじにしてもおいしいです。

竹田神社

2011-05-22 | 史跡

南さつま市の加世田麓から、竹田神社へ行きました。

竹田神社。

前に石橋があります。

左に、2本の大クスが見えます。

前の写真の石橋を上流から見る。

竹田神社社殿。

島津忠良(日新公)を祭る神社です。

島津忠良は、伊作(吹上)の領主でしたが、晩年はここ加世田に居住し、77歳で亡くなりました。

境内から見た大クス。

1798年の日新寺の火災で焼けましたが、生き残りました。

皮は剥げ、根元は空洞化しています。

イヌマキの並木の「いにしへの道」。

島津忠良は、人間の正しい生き方を47首の歌にまとめましたが、これが「日新公いろは歌」です。この歌は、薩摩藩の教育の柱となりました。

この道に、歌碑が47基並んでいます。

一番の歌碑。

「いにしへの道を聞きても唱へても わが行ひにせずばかひなし」

日新公の墓の入口にある仁王像。

日新公の墓。

墓の横にある池。

池に桁橋が架かっています。

竹田神社。

前に石橋があります。

左に、2本の大クスが見えます。

前の写真の石橋を上流から見る。

竹田神社社殿。

島津忠良(日新公)を祭る神社です。

島津忠良は、伊作(吹上)の領主でしたが、晩年はここ加世田に居住し、77歳で亡くなりました。

境内から見た大クス。

1798年の日新寺の火災で焼けましたが、生き残りました。

皮は剥げ、根元は空洞化しています。

イヌマキの並木の「いにしへの道」。

島津忠良は、人間の正しい生き方を47首の歌にまとめましたが、これが「日新公いろは歌」です。この歌は、薩摩藩の教育の柱となりました。

この道に、歌碑が47基並んでいます。

一番の歌碑。

「いにしへの道を聞きても唱へても わが行ひにせずばかひなし」

日新公の墓の入口にある仁王像。

日新公の墓。

墓の横にある池。

池に桁橋が架かっています。

加世田麓

2011-05-20 | 史跡

南さつま市の加世田麓は、一度紹介しましたが、再訪しました。

別府城入口。

平安末期に平家の一族、別府五郎忠明が開いた城で、その後薩摩藩の直轄となりました。

別府城跡。

元の加世田小学校です。

別府城跡から加世田麓を見下ろす。

国道270号の脇にある鮫島邸。

武家門の家。

この門をくぐって左に、仁王像があります。

仁王像。

日新寺にあったものです。

これは阿像ですが、吽像の所在は不明です。

武家門と、その前に架かる石橋。

鰺坂家屋敷跡。

今は、上鴻巣自治公民館です。

武家門と水路と石橋。

六地蔵塔。

島津忠良が別府城を攻略したとき、多くの死者が出ました。

これを供養するため、1540年に建てられました。

別府城入口。

平安末期に平家の一族、別府五郎忠明が開いた城で、その後薩摩藩の直轄となりました。

別府城跡。

元の加世田小学校です。

別府城跡から加世田麓を見下ろす。

国道270号の脇にある鮫島邸。

武家門の家。

この門をくぐって左に、仁王像があります。

仁王像。

日新寺にあったものです。

これは阿像ですが、吽像の所在は不明です。

武家門と、その前に架かる石橋。

鰺坂家屋敷跡。

今は、上鴻巣自治公民館です。

武家門と水路と石橋。

六地蔵塔。

島津忠良が別府城を攻略したとき、多くの死者が出ました。

これを供養するため、1540年に建てられました。

マロニエ

2011-05-18 | 植物

マロニエといえばパリ・・・

マロニエの木陰のカフェでくつろぐパリっ子の姿が想いおこされます。

鹿児島市にマロニエの並木があります。

国道3号から鹿児島女子高に行く道で、通称マロニエ通りと呼ばれます。

このマロニエは、1984年に40本植えられたそうです。

マロニエは地中海原産の木で、和名セイヨウトチノキ(西洋栃の木、トチノキ科)です。

これは、ベニバナマロニエ(ベニバナトチノキ)で紅色の花です。

房状の花が上を向いて咲いています。

次は自宅の庭の花です。

玄関のバラのアーチ。

下を通るとかすかにいい香りがします。

蝋細工のような繊細な花びら。

いちごのアーチもあります。

いちごの花のアップ。つる性のいちごです。

花を楽しんだ後、実が熟したらジャムを作ります。

バンマツリ(蕃茉莉)ナス科

いい香りがします。花は紫から白に変化します。

マロニエの木陰のカフェでくつろぐパリっ子の姿が想いおこされます。

鹿児島市にマロニエの並木があります。

国道3号から鹿児島女子高に行く道で、通称マロニエ通りと呼ばれます。

このマロニエは、1984年に40本植えられたそうです。

マロニエは地中海原産の木で、和名セイヨウトチノキ(西洋栃の木、トチノキ科)です。

これは、ベニバナマロニエ(ベニバナトチノキ)で紅色の花です。

房状の花が上を向いて咲いています。

次は自宅の庭の花です。

玄関のバラのアーチ。

下を通るとかすかにいい香りがします。

蝋細工のような繊細な花びら。

いちごのアーチもあります。

いちごの花のアップ。つる性のいちごです。

花を楽しんだ後、実が熟したらジャムを作ります。

バンマツリ(蕃茉莉)ナス科

いい香りがします。花は紫から白に変化します。

県道鹿児島加世田線を鹿児島から加世田に向かうと、谷山インターを過ぎた道路右にこれがあります。

道路法面にコンクリートの枠があり、地層が露出しています。

看板に「10万年の眠りから覚めた阿多火砕流」とあります。

下の赤褐色の地層が、8000万年前に海底で堆積した堆積岩(四万十類層群)、上の黒い岩が10万年前に鹿児島湾の入口から噴出した阿多火砕流です。

阿多火砕流が噴出したあと、阿多カルデラができました。

地層の境界。この境界には、8000万年近い時間差があります。

下の堆積岩は、風化によって軟らかくなり、さらに火砕流の熱で赤くなっています。

火砕流の岩石(溶結凝灰岩)は、鹿児島で石材として広く利用されており、特に石橋に使用されています。

阿多火砕流のほかに多くの火砕流の石材があり、色合いなどの特徴が違います。

案内看板の、切土直後の写真。

自然の中の博物館といえそうです。

石橋記念館に展示されている火砕流です。

花棚石(50万年前の吉野火砕流)。

小野石(30万年前の上部加久藤火砕流)。

小山田石(30万年前の下部加久藤(下門)火砕流)。

道路法面にコンクリートの枠があり、地層が露出しています。

看板に「10万年の眠りから覚めた阿多火砕流」とあります。

下の赤褐色の地層が、8000万年前に海底で堆積した堆積岩(四万十類層群)、上の黒い岩が10万年前に鹿児島湾の入口から噴出した阿多火砕流です。

阿多火砕流が噴出したあと、阿多カルデラができました。

地層の境界。この境界には、8000万年近い時間差があります。

下の堆積岩は、風化によって軟らかくなり、さらに火砕流の熱で赤くなっています。

火砕流の岩石(溶結凝灰岩)は、鹿児島で石材として広く利用されており、特に石橋に使用されています。

阿多火砕流のほかに多くの火砕流の石材があり、色合いなどの特徴が違います。

案内看板の、切土直後の写真。

自然の中の博物館といえそうです。

石橋記念館に展示されている火砕流です。

花棚石(50万年前の吉野火砕流)。

小野石(30万年前の上部加久藤火砕流)。

小山田石(30万年前の下部加久藤(下門)火砕流)。

野山で見かけた花です。

田んぼの脇に、オドリコソウ(踊り子草、シソ科)の群落がありました。

薄紅色の花です。

花の形を、笠をかぶった踊り子に見立てたものです。

そういえば、踊っているように見えます。

鹿児島県の絶滅危惧II類に指定されているそうです。

ガクウツギ(額空木)ユキノシタ科

林地や道路脇に咲いています。

ガクウツギのアップ。

白いのは萼で、花は中央の小さなものです。

蝶々が舞っているよう。

コバノタツナミ(小葉の立浪)シソ科

名前の由来は、花の形が波頭に似ているためです。

シャガ(射干)アヤメ科

竹やぶの縁に生えていました。

古い時代に中国から持ち込まれたもののようです。

オオジシバリ(大地縛り)キク科

タンポポに似た花で、地面を縛る、という意味です。

ツボスミレ(ニョイスミレ)?

スミレの名前は難しい。

林地の道路脇に咲いていました。小さな花です。

今日の絵手紙。

田んぼの脇に、オドリコソウ(踊り子草、シソ科)の群落がありました。

薄紅色の花です。

花の形を、笠をかぶった踊り子に見立てたものです。

そういえば、踊っているように見えます。

鹿児島県の絶滅危惧II類に指定されているそうです。

ガクウツギ(額空木)ユキノシタ科

林地や道路脇に咲いています。

ガクウツギのアップ。

白いのは萼で、花は中央の小さなものです。

蝶々が舞っているよう。

コバノタツナミ(小葉の立浪)シソ科

名前の由来は、花の形が波頭に似ているためです。

シャガ(射干)アヤメ科

竹やぶの縁に生えていました。

古い時代に中国から持ち込まれたもののようです。

オオジシバリ(大地縛り)キク科

タンポポに似た花で、地面を縛る、という意味です。

ツボスミレ(ニョイスミレ)?

スミレの名前は難しい。

林地の道路脇に咲いていました。小さな花です。

今日の絵手紙。