今回は、龍門(りゅうもん)滝を訪ねます。

日本の滝百選の龍門滝です。

滝見台から見た龍門滝。

高さ:46m

幅:43m

近景。

かつて中国の人が「漢土の龍門の瀑を見るがごとし」と賞したことから、この名前がつけられました。

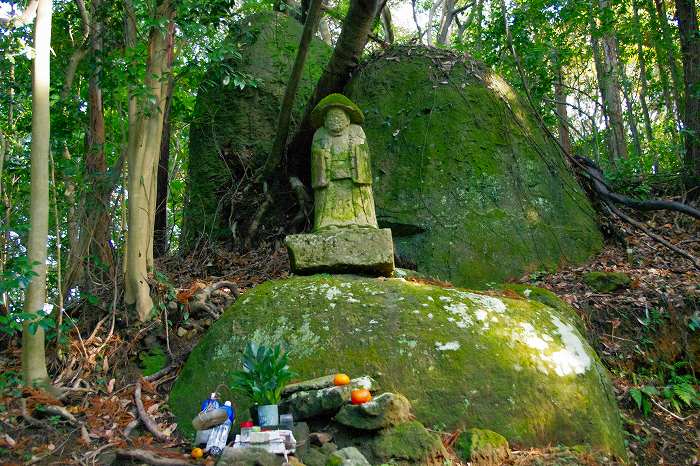

滝見観音です。

龍門滝の右岸側に龍門司坂(たつもんじざか)があります。

龍門司坂は、江戸時代の主要街道「大口筋」の一部で、1635年に造られました。全長1500mですが、このうち487mが当時のまま残されています。

西南戦争では、薩摩軍兵士がこの坂を通って熊本へ向かいました。

龍門滝の上にある展望台から加治木の町を見下ろします。手前の大きな建物は龍門滝温泉。

展望台から、龍門滝の落ち口が少し見えます。

龍門滝の上流の早瀬です。

前の写真の上流に見える川せみの滝です。

この上流に、石橋の金山橋があるので、次回訪ねます。