奄美大島はリアス式海岸で、湾がたくさんありますが、島の北西部は笠利湾で、グローブのように深く入り込んだ湾が4つあります。

一番東にある湾で、赤木名から湾口を眺めたもの。

半島の先端にぽつんとある岩峰が立神。

西から2番目にある赤尾木湾。

写真では大きすぎてよくわかりませんが、この湾は直径3kmの円形をしています。

隕石が落下してできたクレーターとされており、奄美クレーターと呼ばれています。

海岸の砂浜からは鉄の玉が見つかり、近くには星窪という隕石の落下を思わせる集落があるそうです。

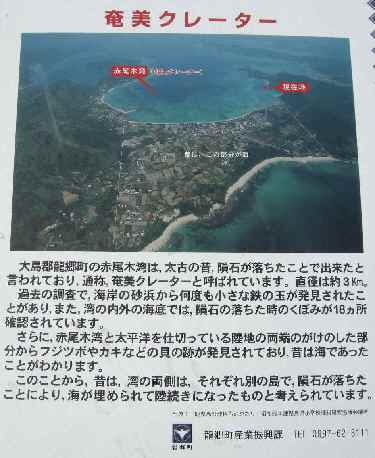

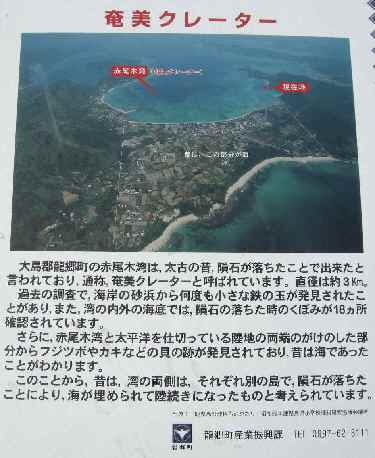

奄美クレーターの案内看板。

この写真で、円形の湾だということがわかると思います。

2枚目の写真は、この写真の右にある赤いところから湾奥を撮影したものです。

一番東にある湾で、赤木名から湾口を眺めたもの。

半島の先端にぽつんとある岩峰が立神。

西から2番目にある赤尾木湾。

写真では大きすぎてよくわかりませんが、この湾は直径3kmの円形をしています。

隕石が落下してできたクレーターとされており、奄美クレーターと呼ばれています。

海岸の砂浜からは鉄の玉が見つかり、近くには星窪という隕石の落下を思わせる集落があるそうです。

奄美クレーターの案内看板。

この写真で、円形の湾だということがわかると思います。

2枚目の写真は、この写真の右にある赤いところから湾奥を撮影したものです。